È possibile prevedere la magnitudo di un terremoto osservando le onde sismiche nei loro primissimi istanti? Gli scienziati dibattono da decenni intorno a questa domanda, che è centrale per la progettazione dei sistemi di allerta sismica precoce.

Uno studio pubblicato recentemente da un gruppo di sismologi dell’Università di Napoli, Federico II, mostra che è possibile, analizzando circa 7000 mila onde sismiche relative a 200 terremoti avvenuti in tutto il mondo con magnitudo tra 4 e 9.

«Abbiamo costruito un database sismico sfruttando tutti i cataloghi messi a disposizione dalle agenzie europee e internazionali. Questo è servito a garantire che non sia una specificità della regione considerata, ma che piuttosto stiamo studiando un meccanismo generale con cui le fratture si preparano», spiega Simona Colombelli, tra gli autori del nuovo studio e di alcuni altri sullo stesso argomento.

Un terremoto ha origine da una o più fratture nella crosta terrestre che permettono il movimento relativo dei blocchi di roccia attorno a esse.

Il movimento genera due tipi di orde sismiche, le onde P e le onde S. Le onde P sono longitudinali, provocano cioè la compressione ed estensione della crosta terrestre nella loro direzione di propagazione. Le onde S sono invece trasversali: al loro passaggio la crosta oscilla verso l’alto e verso il basso. Sono le onde S a causare danni maggiori a edifici e infrastrutture e sono dunque le più pericolose per la vita delle persone.

Per loro natura le onde P viaggiano più velocemente delle S, 6-7 chilometri al secondo contro 3-4 chilometri al secondo, e dunque vengono registrate per prime dalle stazioni sismiche. L’anticipo con cui un’onda P viene rilevata rispetto all’onda S dipende dalla distanza della stazione rispetto all’epicentro (maggiore la distanza, maggiore l’anticipo).

Questo anticipo è sfruttato dai sistemi di allerta sismica precoce, o earthquake early warning, che lanciano l’allarme all’arrivo di un’onda P permettendo alle persone di adottare i comportamenti di protezione più efficaci (“abbassati, copriti e aspetta”), aprire le porte degli ascensori, frenare i treni ad alta velocità, mettere in sicurezza reti di distribuzione di gas o elettricità. Il sistema attivo in California, per esempio, offre circa dieci secondi di anticipo per un sisma intenso.

Affinché un sistema di allerta sismica precoce funzioni bene, è importante però saper stimare distinguere un’onda sismica P che preannuncia un terremoto intenso da una che invece è precorritrice di un terremoto modesto, per poter dare l’allarme solo quando è opportuno.

Fino a un certo punto, la comunità scientifica è stata concorde che non fosse possibile stimare l’energia liberata da un terremoto se non a evento concluso.

Per quantificare l’energia liberata da un terremoto si usa la magnitudo momento, che è legata al momento sismico. «Il momento sismico è proporzionale allo scivolamento relativo dei due blocchi di crosta e all’area interessata dalla frattura sul piano di faglia», spiega Colombelli. «In questo senso una stima definitiva della magnitudo si può fare solo quando lo scivolamento è concluso. Per questo la comunità scientifica era convinta che non ci fosse nulla all’inizio di un sisma che permetta di dire se lo scivolamento si fermerà dopo poco e il terremoto sarà piccolo o se invece la frattura proseguirà a lungo generando un forte terremoto», aggiunge Colombelli.

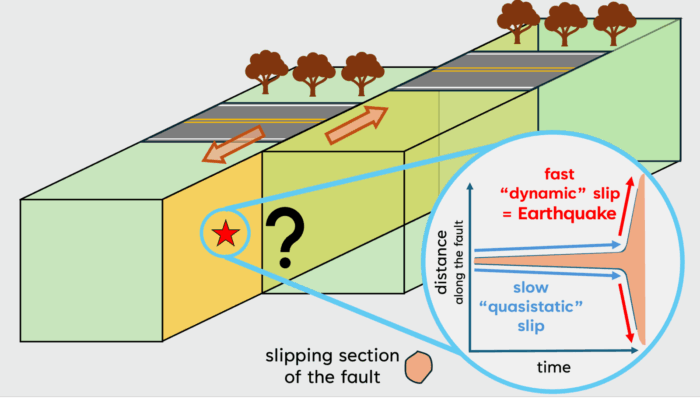

Tuttavia, negli anni Novanta alcuni esperimenti di laboratorio mostrarono che la frattura è preceduta da una fase quasi-statica chiamata di nucleazione, in cui non c’è scivolamento. Da questa fase il sistema transita rapidamente, ma non istantaneamente, alla fase dinamica, in cui la frattura si propaga lungo la faglia.

Passaggio dalla nucleazione alla propagazione di un terremoto. Figura da EGU blogs (CC BY 4.0).

Perché due porzioni di crosta si mettano in moto è necessario che lo stress accumulato superi la resistenza dell’attrito statico, dovuto alle rugosità delle superfici di contatto tra le rocce. Il passaggio da regime statico a dinamico è rapido, ma non istantaneo, per due ragioni.

Spiega Colombelli che «la rugosità e la distribuzione dello stress non sono omegenee sulla superficie di contatto. A un certo punto in alcune zone della superficie lo stress sarà già superiore alla resistenza dell’attrito statico, in altre no. Perché la rottura possa partire è necessario che questa condizione sia verificata in una zona sufficientemente estesa, chiamata zona di nucleazione.» Questo processo è quasi statico, si passa cioè da uno stato di equilibrio all’altro, «è come quando vediamo un una crepa in un vetro, è fratturato ma non rotto», chiarisce Colombelli.

Una volta che la nucleazione è avvenuta si verifica una fase di accelerazione che porta definitivamente il sistema dal regime statico a quello dinamico.

«Dal momento in cui le condizioni sono raggiunte all’innesco reale della frattura si passa per una fase di instabilità, caratterizzata da una piccola accelerazione nella rottura dopo la quale la frattura si propaga.»

Le stazioni sismiche certo non permettono l’osservazione diretta di questa fase di accelerazione, ma gli scienziati hanno provato a cercarne delle tracce nelle onde P e vedere se ci fossero differenze tra terremoti grandi e piccoli. Alcuni non le hanno trovate, altri invece sì, come nel caso del nuovo lavoro di Colombelli e dei suoi coautori.

Il loro approccio, sviluppato già in lavori precedenti, consiste nell’analisi dei primi due o tre secondi dell’onda P. Per eliminare gli effetti di distorsione dovuti al fatto che le onde si attenuano con la distanza dalla sorgente, gli autori hanno selezionato per ciascun terremoto solo le stazioni sismiche collocate in una fascia circolare intorno all’epicentro.

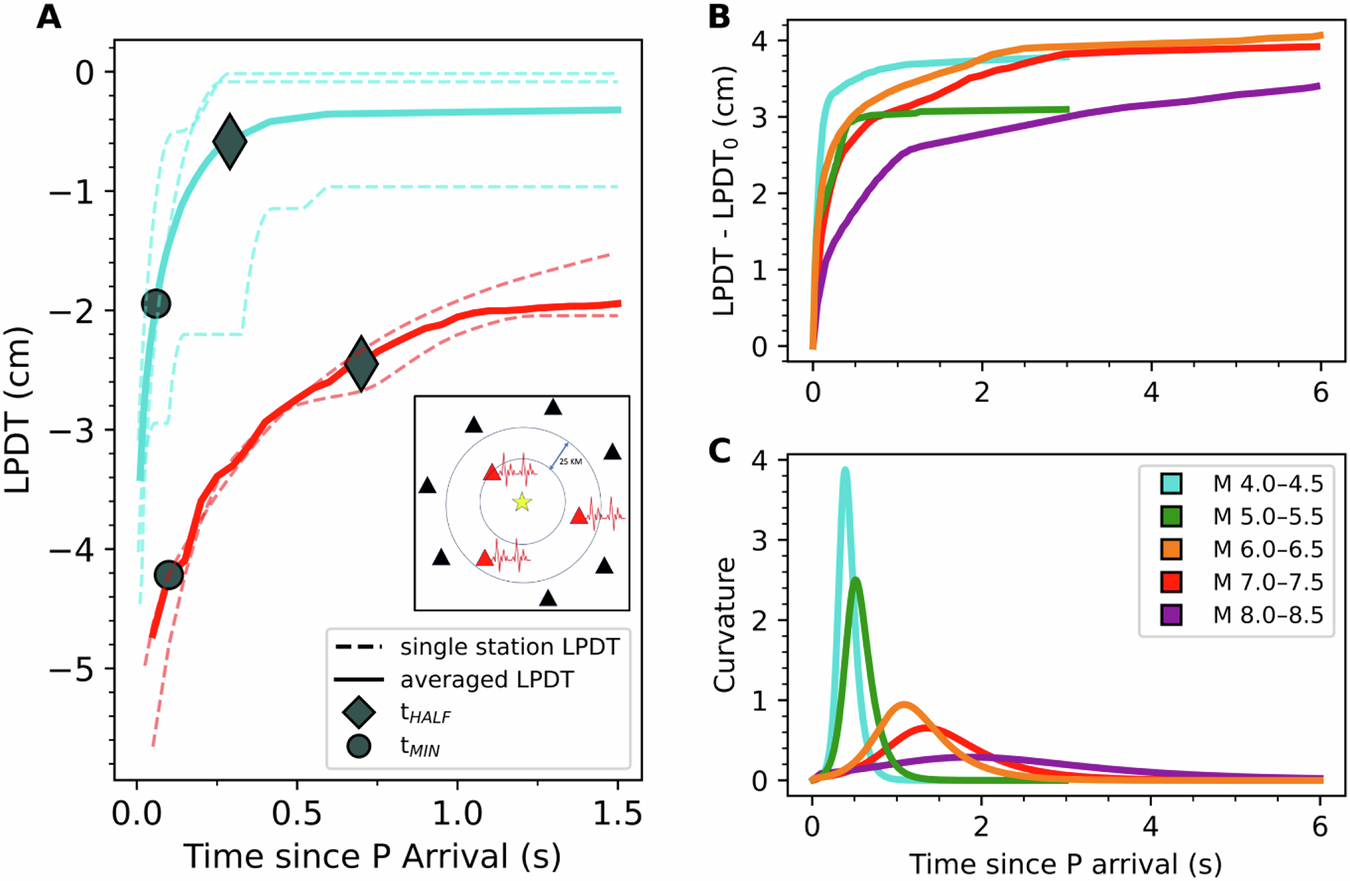

Per ciascuna stazione sismica hanno calcolato, a partire dall’onda P, la curva di massimo spostamento del suolo (più precisamente del suo logaritmo), di cui vengono mostrati alcuni esempi nella figura sottostante. Hanno poi calcolato la curva media su tutte le stazioni che hanno registrato uno specifico terremoto e su questa curva media hanno stimato la pendenza, ovvero la rapidità con cui la curva raggiunge il livello costante.

A sinistra le curve di massimo spostamento del suolo durante i primi secondi di registrazione di un’onda P. Le linee tratteggiate si riferiscono alle registrazioni delle diverse stazioni sismiche, raffigurate con triangoli rossi intorno all’epicentro (stella gialla), mentre le linee continuee e più spesse sono la media su tutte le stazioni considerate. La linea verde acqua si riferisce a un terremoto di magnitudo 4 e si stabilizza dopo qualche decimo di secondo, mentre la linea rossa si riferisce a un terremoto con mangitudo 9 e impiega quasi un secondo. L’immagine è presa da Longobardi, V., Colombelli, S. & Zollo, A. The deterministic behaviour of earthquake rupture beginning. Commun Earth Environ 6, 883 (2025) (CC BY-NC-ND 4.0).

Hanno così osservato che, in media, nei terremoti con magnitudo più piccola le curve salgono più rapidamente di quanto non accada nei terremoti più intensi, che invece si preparano più lentamente.

È importante sottolineare che le caratteristiche delle onde P che gli autori hanno misurato nello studio non sono direttamente collegate ai parametri fisici che governano la nucleazione e l’accelerazione verso la fase dinamica della frattura. Tuttavia, «poiché osserviamo queste differenze su scale di tempo molto piccole, l’unica spiegazione plausibile è che siano legate non tanto alla frattura che si sta propagando, quanto al modo in cui la frattura si è preparata, ovvero a una diversa accelerazione della rottura tra piccoli e grandi terremoti», commenta Colombelli.

Collegare queste due dimensioni è l’obiettivo del progetto Foreseeing finanziato dallo European Research Council (ERC) e che Colombelli coordina da un anno. Per farlo, sono in corso degli esperimenti presso il laboratorio per le alte pressioni e alte temperature della sezione di Roma dell’INGV. «Alla scala del laboratorio è possibile studiare le fratture in condizioni molto più controllate e avere misure indipendenti dei diversi parametri coinvolti in questo processo.» In laboratorio vengono prodotte delle microfratture e vengono registrate sia le onde sonore generate (l’equivalente delle onde sismiche) sia gli attriti e le forze in gioco per provare a metterli in relazione. Tuttavia, in laboratorio le fratture sono di qualche micron (milionesimo di metro) e le magnitudo dei terremoti generati sono negative, mentre alla scala naturale si possono verificare fratture lunghe decine di chilometri. Per passare dalla scala del laboratorio a quella naturale, verranno impiegate delle simulazioni numeriche.

La fase finale del progetto sarà dedicata all’applicazione di questi metodi nei sistemi di early warning sismico. «Per ora il nostro approccio non è stato pensato per essere impiegato nei sistemi di allerta precoce», spiega Colombelli. Infatti, per calcolare la rapidità con cui salgono le curve ottenute dalle onde P è necessario osservare la loro intera evoluzione, vederle stabilizzarsi. «La nostra idea è mettere a punto degli algoritmi che stimino la pendenza della curva man mano che questa è disponibile, modellandola oppure usando il deep learning, e che quindi aggiornino la stima in tempo reale», conclude Colombelli.