Pubblicato il 02/07/2025Tempo di lettura: 13 mins

Il PNRR ha incrementato significativamente la percentuale del PIL in R&S in Italia (di circa uno 0,10%, ossia del 20% della spesa pubblica degli anni precedenti, GBARD – Government budget allocations for R&D) anche se la spesa totale in R&S (GERD, Gross Domestic Expenditure on R&D) (circa 1,3%) rimane lontana dai paesi leader mondiali (Israele, Corea del Sud, vedi tabella 1) che come è noto superano il 5%, con economie sviluppate come USA, Giappone, Germania, Svezia e Belgio nell’intervallo 3-4%. L’UE‑27 in generale si posiziona attorno al 2%, con alcune eccezioni come la Germania (3,1%) e la Francia (2,2%). Italia e Spagna sono ampiamente sotto la media, rilevando un’intensità R&S del 1,5 %circa. La Cina ha un’intensità pari al 2,5 %circa, vicino alla media OCSE. Come è noto, oltre alle carenze degli investimenti pubblici, sono molto forti le carenze della parte privata, per effetto del tessuto industriale prevalentemente costituito da piccole e medie industrie.

| Paese | GBARD (% PIL) | Spesa totale GERD (% PIL) |

|---|---|---|

| Italia | 0,65% | 1,3% |

| Germania | 0,98% | 3,1% |

| Francia | 0,90% | 2,2% |

| Regno Unito | 0,63% | 1,8% |

| Stati Uniti | 0,72% | 3,4% |

| Giappone | 0,85% | 3,4% |

| Corea del Sud | 1,10% | 5,0% |

| Israele | 1,20% | 6,3% |

| Cina | 0,70% | 2,4% |

Tabella1. Spesa pubblica in R&S – GBARD E GERD (% del PIL, 2023). Fonti e riferimenti: OECD Main Science and Technology Indicators (MSTI) e OECD; UNESCO Institute for Statistics (UIS) UNESCO UIS R&D Data; National Science Foundation (USA) NSF R&D Statistics; National Science Foundation (USA) – Science and Engineering Indicators NSF S&E Indicators; ISTAT (Italia) ISTAT R&S.

Il Recovery Fund, tramite il PNRR 2021-2026, ha destinato una quantità senza precedenti alla R&S italiana, circa 17 mld € complessivi. La maggior parte (9-10 mld €) è andata a Università ed enti di ricerca. Circa 2,3 mld € sono stati orientati a imprese tramite progetti, trasferimento e innovazione. Altri 2,5 mld € hanno agito attraverso incentivi fiscali per favorire investimenti privati in R&I. Non è semplice rintracciare quale quota del Recovery Fund sia andato in R&S in ogni singolo paese. La Grecia sembra che sia il paese che investito di più, con circa 30mld € complessivi.

La tabella 2 riporta alcuni dei paesi UE che hanno richiesto fondi dal Recovery and Resilience Facility (RRF, anche detto Recovery Fund) in termini percentuali del PIL: Grecia, Romania e Italia sono sopra il 10% del PIL, mentre Francia e Germania intorno al 1%. E’ stato deciso che in Italia fosse destinata forte concentrazione di risorse verso infrastrutture, trasferimento tecnologico e ricerca applicata, con un peso relativamente basso per la ricerca di base nei soli enti pubblici (circa 2,3 mld €).

| Paese | % PIL RRF |

|---|---|

| Grecia | 16,3% |

| Romania | 12,3% |

| Italia | 11,9% |

| Francia | 1,6% |

| Germania | 0,8% |

Tabella 2. Fondi richiesti da alcuni paesi UE nel Recovery and Resilience Facility (RRF, o Recovery Fund) in termini percentuali del PIL (le percentuali sono calcolate rispetto al PIL nominale 2021/2022 di ciascun paese). Fonti: European Commission – Recovery and Resilience Facility e Italia PNRR. I fondi effettivamente assegnati sono ovviamente variabili in funzione dello stato di avanzamento della spesa.

In questo breve articolo, vogliamo soffermarci su due indicatori molto globali e come tali da considerare solo per una prima analisi di massima dei possibili effetti del PNRR sulla produzione scientifica, che è a sua volta solo una parte del risultato atteso dal PNRR, ottimisticamente la punta dell’iceberg, anche perché effetti su indicatori affidabili di competitività non sono al momento disponibili. Ci soffermeremo su pochi paesi a noi paragonabili (prevalentemente Francia e Germania) che hanno però notevole differenza nei fondi richiesti nel RRF, aggiungendo confronti con altri (Grecia e Romania) perché invece sono simili in quanto a richieste nel RRF, e infine considerando USA e Cina come riferimenti molto significativi rispettivamente di un paese con qualità e quantità di ricerca ben riconosciuta, e un paese molto emergente.

Quantità

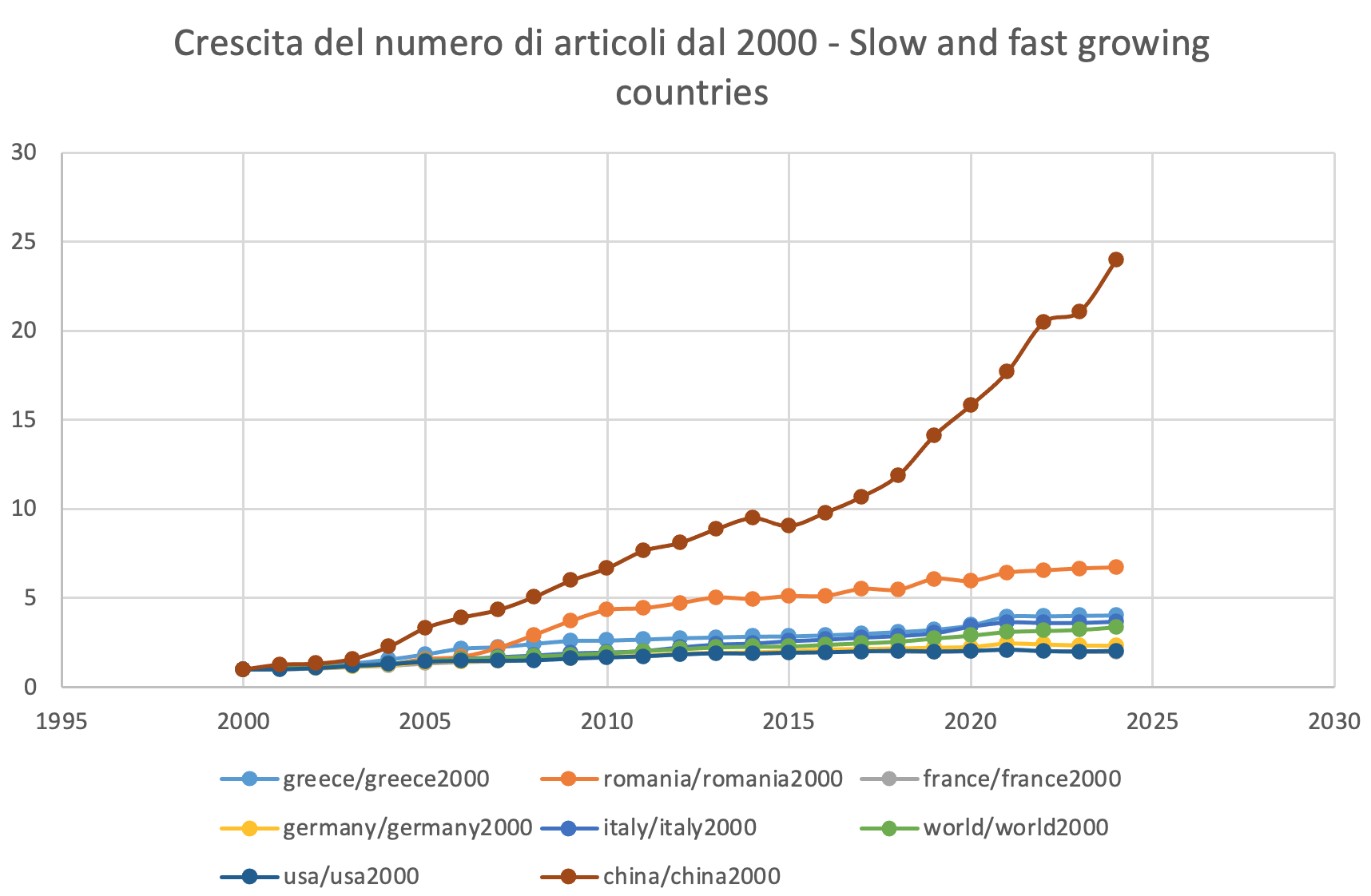

In figura 1 si mostra la crescita del numero totale di pubblicazioni sul database SCOPUS con un autore almeno della nazione indicata nell’anno dato rispetto all’anno 2000, per i paesi a crescita “lenta”. Si nota che Francia e USA hanno un andamento estremamente simile, ossia una situazione sostanzialmente stazionaria dal 2015, con un piccolo picco per COVID, e la Germania non è molto diversa. Il dato del mondo intero (WORLD) mostra invece una crescita continua, non troppo lontana dall’essere lineare. L’Italia mostra una crescita che dal 2012 circa sembra essere più rapida di WORLD, forse per effetto ddell’introduzione delle misurazioni bibliometriche per raggiungere le soglie di abilitazione “ASN” a professore di prima o seconda fascia, o in generale le misurazioni VQR di ANVUR che hanno effetto sui finanziamenti alle università, che hanno comportato un aumento anche di autocitazioni, come documentato da vari autori. Nel periodo COVID c’è un notevole incremento di pubblicazioni, e poi un plateau che possiamo leggere come recupero del trend precedente. La Grecia è cresciuta di più negli anni 2000, ma poi ha rallentato e si è messa su velocità più simili a noi, anche lei con picco COVID e rallentamento successivo.

Se consideriamo che le nazioni che hanno avuto più Recovery Fund sono Grecia, Romania, Italia, e quelle che ne hanno avuto meno sono Francia e Germania, l’effetto del Recovery Fund è davvero minimo e poco chiaro, nella quantità. Dalla figura 2, che include anche Romania e Cina, si vede inoltre che questi incrementi sono molto inferiori a quelli della Romania e soprattutto della Cina, probabilmente per ragioni diverse, e comunque non dipendenti dal Recovery Fund, perché non correlate con il periodo corrispondente.

Figura 1. La crescita del numero totale di pubblicazioni con un autore almeno della nazione x rispetto all’anno 2000, per i paesi a crescita “lenta”. Fonte: SCOPUS.

Figura 2. La crescita del numero totale di pubblicazioni con un autore almeno della nazione x rispetto all’anno 2000, per i paesi a crescita “lenta” e “veloce” (si sono aggiunti Cina e Romania). Fonte: SCOPUS.

Si possono riassumere questi trend di crescita nella seguente tabella 3.

| Paese | Valore |

|---|---|

| Grecia | 4,036 |

| Francia | 1,99 |

| Germania | 2,33 |

| Italia | 3,69 |

| World | 3,38 |

| USA | 2,02 |

| Romania | 6,71 |

| Cina | 24 |

Tabella 3. Crescita di numero di pubblicazioni nei vari paesi (o nel mondo) nel periodo 2000-2024. Fonte: SCOPUS.

Misurazione delle qualità

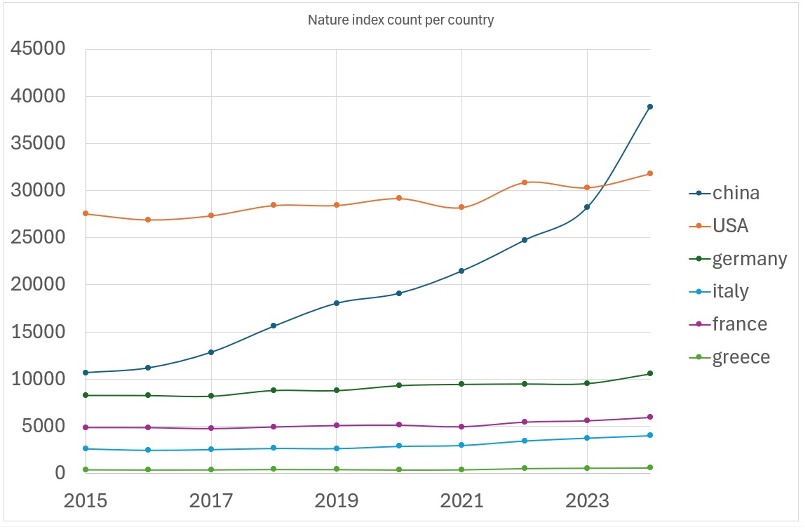

Si è ritenuto che una misurazione della qualità delle pubblicazioni, abbastanza riconosciuto, sia il Nature index count. Il Nature Index traccia le pubblicazioni scientifiche in cui almeno un autore appartenga alla nazione data, in una selezione di circa 145 riviste scientifiche di alta qualità, scelte da un comitato indipendente, coprendo aree come: scienze fisiche; scienze della vita; chimica; scienze della terra e ambientali. I dati sono disponibili qui solo a partire dal 2015. Inizialmente, il Nature Index si concentrava su 64 riviste di scienze naturali. Nel 2018, il numero di riviste di scienze naturali è stato aumentato a 82. Nel 2023, sono state aggiunte 64 riviste di scienze della salute, per un totale attuale di 146 riviste. Siccome però faremo analisi comparative tra varie nazioni, questo effetto di aumento delle riviste considerate dall’indice è statisticamente simile per tutte le nazioni, e non impedisce di valutare il trend.

La figura 3 riporta che evidentemente i valori assoluti sono abbastanza stabili di massima per molte nazioni, con l’eccezione della Cina, che ha visto una crescita vertiginosa.

Figura 3. Valore del Nature index count (numero di pubblicazioni sulle riviste più di qualità) dal 2015 al 2024 per le 6 nazioni in legenda.

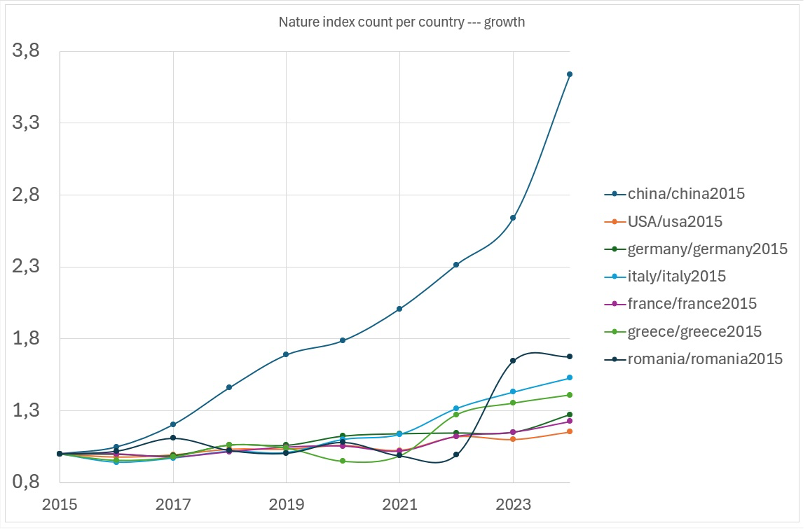

Per poter vedere meglio il valore della crescita, si è quindi diagrammato il valore rispetto all’anno 2015, che è il primo anno per il cui il dato è disponibile, ottenendo la figura 4. Tralasciando il caso della Cina, si vede anche che l’Italia ha un andamento molto simile a quello degli altri paesi presi a riferimento, e piuttosto costante, fino al 2020. Poi c’è una piccola crescita nel 2021 (dovuta probabilmente all’effetto COVID), e poi una molto più significativa crescita successiva, che parrebbe associata all’effetto dei finanziamenti PNRR. Si conferma la correlazione con il Recovery Fund perché anche la Grecia e la Romania riportano lo stesso effetto, leggermente inferiore per la Grecia, mentre maggiore per la Romania, e tuttavia i loro due dati sono meno affidabili e statisticamente significativi, perché i numeri relativi sono inferiori, come dimostrano le oscillazioni dell’indice.

Figura 4. Valore della crescita del Nature index count (numero di pubblicazioni sulle riviste più di qualità) dal 2015 al 2024 per 5 nazioni in legenda, rispetto al valore dell’anno 2015.

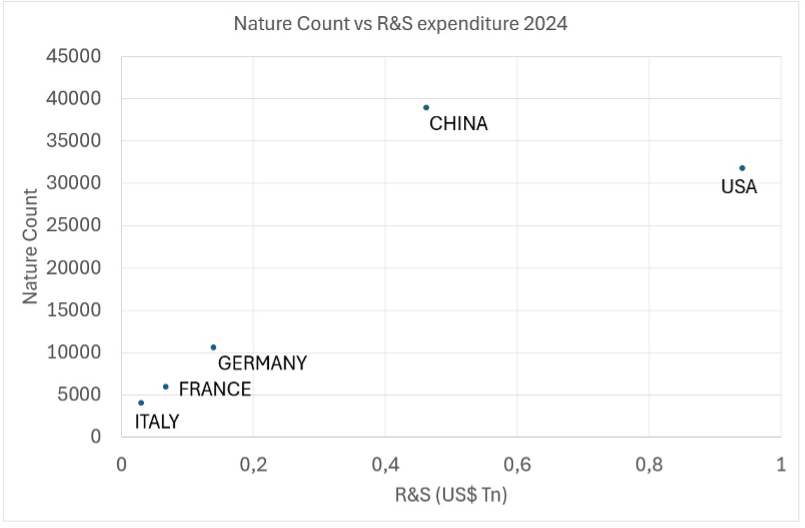

Figura 5. Correlazione tra Nature Index Count (numero di pubblicazioni sulle riviste più di qualità) nel 2024 per 5 nazioni in legenda, rispetto alla spesa totale in R&S (in trilioni di US$, ossia migliaia di miliardi) nello stesso anno.

In figura 5 si mostra infine che l’Italia, Francia, Germania e Cina si allineano quasi su una retta di proporzionalità tra spesa in R&S (totale) e Nature Index Count, mentre gli USA sembrano meno efficienti perché hanno un costo per pubblicazione evidentemente maggiore. Se si diagrammasse il numero totale di papers invece (non riportato per brevità), il risultato sarebbe simile, ma l’Italia mostrerebbe un numero un po’ superiore a quanto atteso dalla spesa per le altre tre nazioni prese a riferimento, per effetto della superiore quantità già discussa in precedenza, che sembra mostrare quindi una coda eccessiva di pubblicazioni di qualità inferiore.

L’effetto PNRR e le scelte future

L’Italia nel periodo di azione del PNRR ha una produzione scientifica che quantitativamente segue dei trend già esistenti, ma mostra un incremento molto significativo e netto della qualità, misurata dal Nature index count. Il dato pare interessante e di rilievo anche perché non trova corrispettivo in paesi come Francia, Germania e USA, che hanno un valore di tale indice molto più stabile, mentre invece trova conferma nella Grecia e nella Romania, che hanno elevato Recovery Fund come l’Italia, e investito in R&S anche più dell’Italia (almeno nel caso della Grecia). Come mostrato nella figura 5, sembrerebbe tuttavia che, almeno per tre paesi europei paragonabili come Francia Italia e Germania, e la Cina, il Nature Index Count sia quasi proporzionale alla spesa in R&S. Questo suggerisce che occorre sostenere investimenti intensi se vogliamo avvicinare per esempio paesi come Francia e Germania.

Il PNRR ha dato fiato alla ricerca tuttavia con un input molto concentrato e con contratti a tempo, e il suo effetto positivo anche su ricerca di qualità potrebbe ora recedere nel caso si torni, come è probabile, ai livelli di finanziamento molto inferiori precedenti. Quindi la scelta che l’Italia possa pesare di più nella produzione scientifica di qualità è una scelta puramente politica e di investimenti, anche perché al momento, che come costo per pubblicazione di qualità, siamo al momento allineati a Francia, Germania e Cina. Da un punto di vista politico da questa breve indagine emerge anche un’altra indicazione interessante, ossia che le valutazioni bibliometriche dell’ANVUR non sembrano aver avuto effetto sulla quantità di pubblicazioni di qualità, mentre invece potrebbero averlo avuto sulla quantità complessiva, e quindi ovviamente sembrano meno globalmente efficaci da questo punto di vista, anche se ovviamente estremamente più economiche.