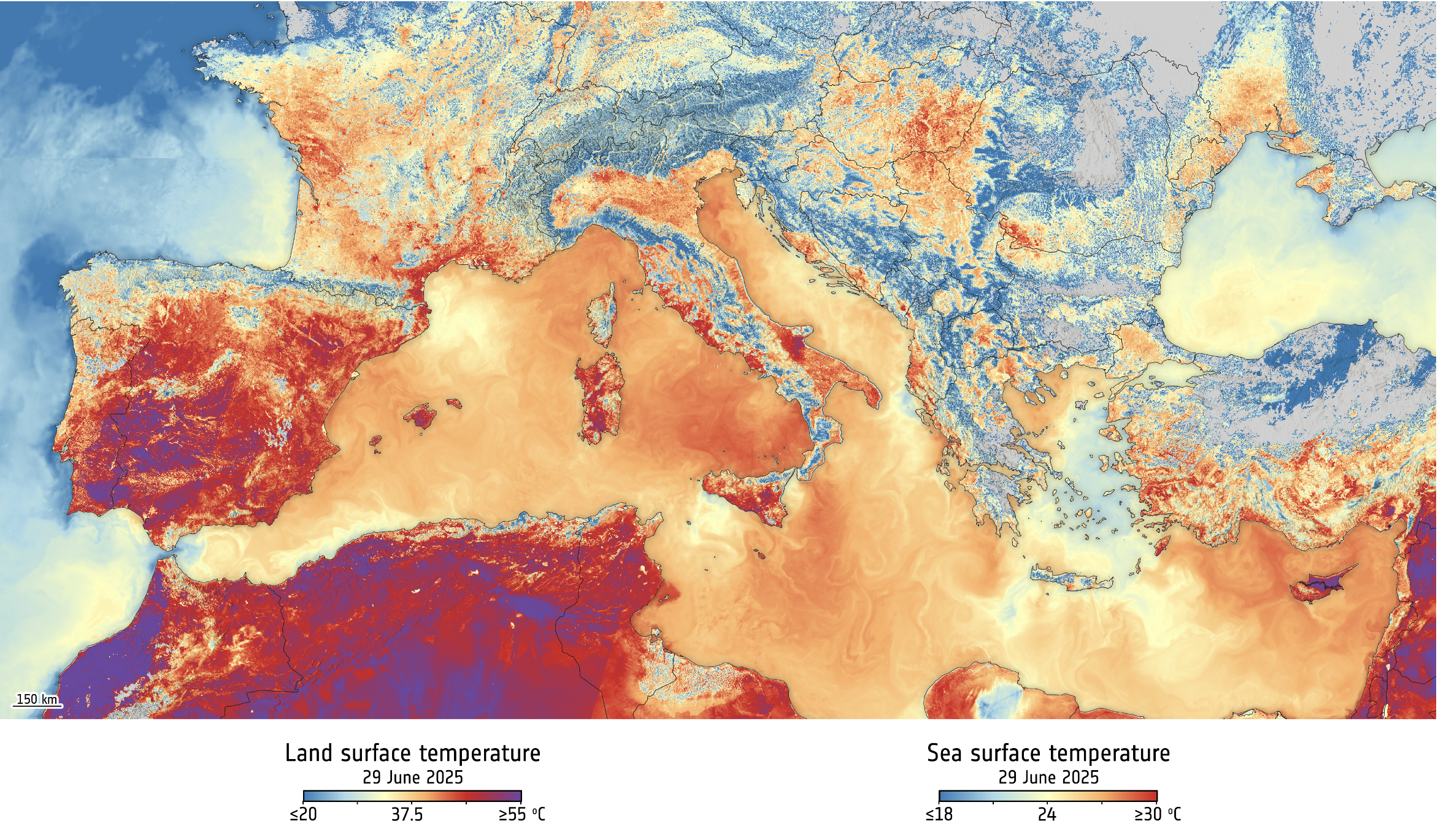

La prima, poderosa ondata di calore del 2025 ha colpito duramente e ora per fortuna ha le ore contate. La progressione è stata notevole. L’innesco si è avuto dal 20 al 22 giugno, quando un’ondata di calore ha investito l’Europa occidentale, che è risultata più calda e arida di 2,5 °C rispetto alla media, con 2 mm di pioggia in meno al giorno (ClimaMeter, 2025). Lo scorso weekend il Ministero della Salute ha pubblicato il primo bollettino rosso dell’estate che ha coinvolto il numero più ampio di città, passato da sei (il 26 giugno) a 21 il 29 giugno, a 20 il 4 luglio, inaugurando l’inizio della fase critica della stagione su scala nazionale. Il 29 giugno Roma e Foggia hanno superato i 45 °C di temperatura superficiale, mentre in regioni come la Toscana i ricoveri ospedalieri sono aumentati del 20%.

Figura 1. Questa immagine, un mosaico composto da cinque passaggi orbitali sovrapposti nella mattinata del 29 giugno 2025, è stata catturata dal radiometro per la temperatura della superficie marina e terrestre della missione Copernicus Sentinel-3. Come suggerisce il nome dello strumento, l’immagine rivela la temperatura della superficie terrestre.

Qui sotto la visualizzazione sintetica e in continuo aggiornamento realizzata da onData in base ai dati ricavati dai bollettini del Ministero della salute relativamente a 27 città.

Credit: Calendario bollettino ondate di calore by onData

Se ci stupiamo non abbiamo capito niente. Il caldo è destinato ad aumentare per molto tempo, pur con gli alti e bassi della variabilità naturale. In effetti non passa anno che non sia più caldo del precedente, come ha mostrato per esempio il 2024 sul 2023 e il 2022 secondo i dati Copernicus, dove i 2024 è stato il primo a superare la soglia degli 1,5°C medi globali.

Ci adattiamo al caldo, ma siamo fra i più vulnerabili d’Europa

Le ondate di calore rappresentano un pericolo serio per la salute, soprattutto per gli anziani, le donne (per condizioni fisiologiche come minore sudorazione e vasodilatazione, e sociali), i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche cardiovascolari, metaboliche, respiratorie e renali. Altre conseguenze degli eccessi protratti di caldo sono il rischio di complicazioni durante la gravidanza e il parto, e l’aggravamento di condizioni neurologiche e psichiatriche. Per quanto le morti da freddo a livello globale superino quelle da caldo – come ricorda l’interessante Report 2024 di Lancet Countdown che analizza le cause climatiche di mortalità e malattie – la distanza si sta riducendo, e potrebbe anche invertirsi in scenari climatici estremi. Vivere sotto stress termico infatti agisce su diversi aspetti della vita: riduce ad esempio la propensione a svolgere attività fisica e lavorativa, nonché le ore di sonno. Da questo punto di vista le cosiddette “notti torride” sembrano essere uno dei momenti più delicati nella manifestazione di malesseri anche mentali e di disturbi.

Il numero dei morti da calore è significativo e vede l’Italia fra i paesi più colpiti in Europa. Secondo un recente studio condotto da Is GLobal e pubblicato su Nature medicine, nel 2023 i morti da caldo in una porzione significativa dell’Europa (543 milioni di persone) sono stati stimati in poco più di 47.000, e in Italia 12.800, con una netta prevalenza di donne su uomini (1:55) e un tasso di 209 su 1 milione, superato solo da Grecia (393) e Bulgaria. Lo studio ha inoltre svolto una ricerca controfattuale su un sottoinsieme di Paesi per capire quante persone sarebbero morte con il clima del 2023 ma con le caratteristiche di vulnerabilità e adattamento del periodo 200-2004 (paragonato al periodo 2015-2019): i risultati mostrano il notevole adattamento della popolazione alle nuove condizioni climatiche, al punto che si stima che i morti nelle condizioni degli primi anni Duemila (quando c’è stata la storica ondata di calore del 2003) con le temperature del 2023 sarebbero state più di 85.000 anziché 47.000. Questo significa che per una serie di ragioni legate al progresso tecnologico, infrastrutturale e di comportamenti, il rischio relativo di morire di calore a partita di esposizione si sarebbe quasi dimezzato.

Anche la situazione italiana sembra rispondere a questi scenari di maggior resistenza al caldo. Il report 2024 del Piano Operativo Nazionale del Ministero della salute ha evidenziato che nelle 52 città seguite dal Sistema di monitoraggio della mortalità giornaliera (SiSMG) la mortalità complessiva è stata superiore del 2% rispetto al periodo di riferimento nonostante i livelli record di temperatura del 2024.

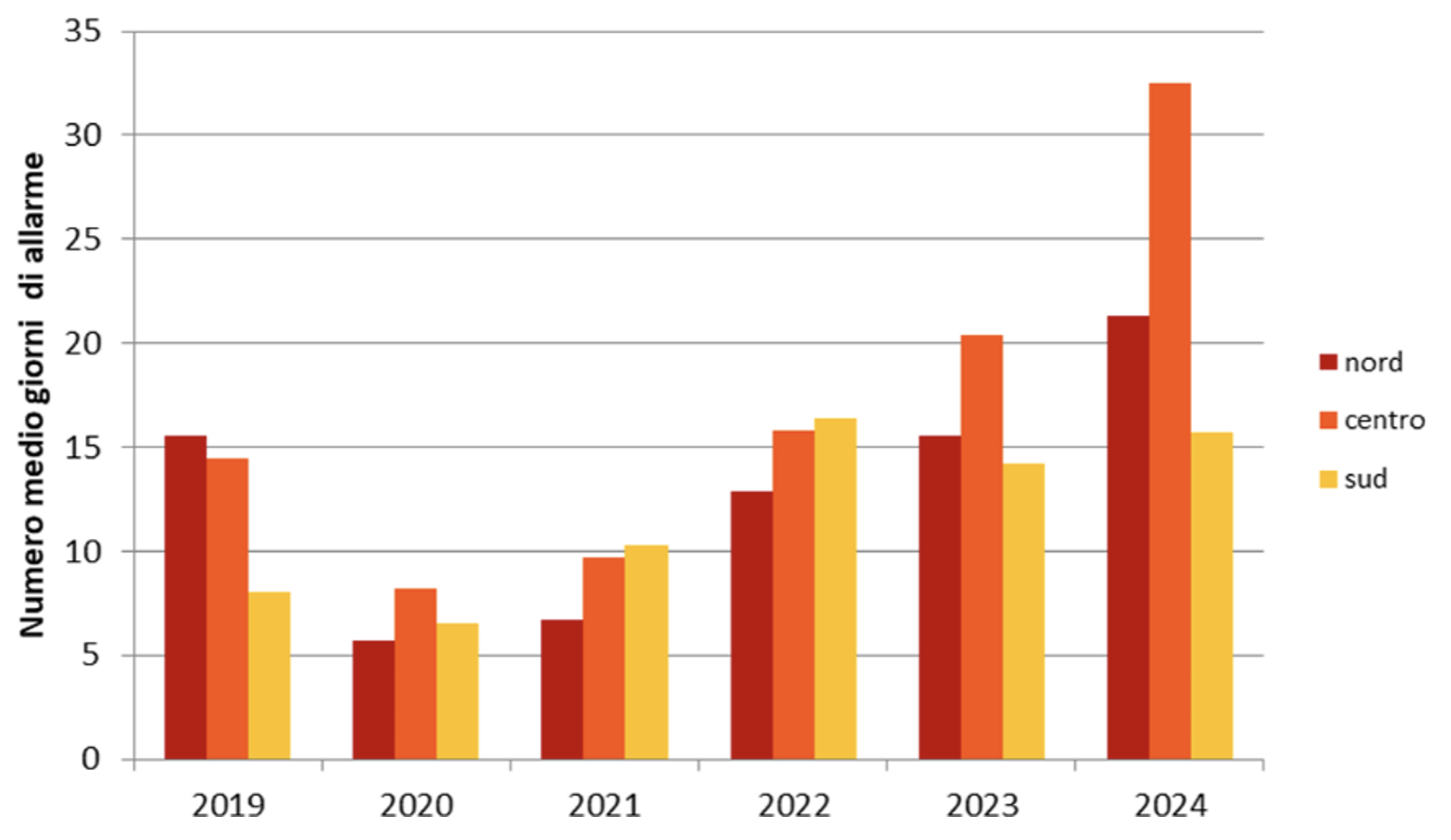

Figura 2. I giorni di allerta (livello 2 e 3 sistema HHWW) sono stati in media 24 per città, superiori agli anni precedenti, soprattutto al Centro dove si è registrato il numero medio di giorni di allerta (33 giorni), il più elevato degli ultimi anni. Fonte: Dati Ministero della Salute, Piano Caldo 2024.

Anche nel caso italiano, il Report riscontra una discesa del rischio relativo sia in relazione al periodo di riferimento 2015-19, sia agli anni 2023 e 2022, pur registrando in molte delle 52 città considerate incrementi di mortalità concentrate nelle ondate di calore di luglio e agosto.

Figura 3. Relazione temperatura/mortalità per le città Italiane del Nord (sinistra) e del Centro-Sud (destra) nel periodo estivo per il 2024, 2023, 2022, e nel periodo di riferimento (2015-2019). Fonte: “Risultati dei Sistemi di allarme (HHWWS) e del Sistema di Sorveglianza della Mortalità Giornaliera (SiSMG) e degli accessi in pronto soccorso. Sintesi dei risultati estate 2024”, DEP Lazio.

Le cause del calo complessivo della mortalità in relazione alle temperature non sono del tutto chiare: possono dipendere per esempio dall’andamento della stagione invernale precedente, sia per le influenze che per i morti di freddo. Negli anni più a ridosso al Covid, come nel 2022, c’è stato un effetto di anticipazione della mortalità della popolazione più vulnerabile, come ipotizza un’indagine pubblicata su Science of the total environment. Tuttavia, forse ancora più impattante, come evidenziato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), è stato il ruolo delle componenti informative e di prevenzione – come bollettini, allerte, campagne pubbliche e sistemi di early warning. Lo afferma anche un working paper recente che ha analizzato l’efficacia del Piano Caldo, secondo cui l’impatto delle giornate con temperature superiori a 30 °C sulla mortalità si è ridotto del 57% nel periodo post-policy. Lo stesso documento ministeriale dedica un’appendice ai risultati del censimento degli interventi di prevenzione soprattutto sui più suscettibili, come anziani e lavoratori. Misure che possono essere ulteriormente migliorate e meglio coordinate con il monitoraggio della mortalità giornaliera per città.

Se la nostra capacità di rispondere con intelligenza ed efficacia al caldo estremo, aumenta purtroppo di anno in anno anche il caldo, mettendo alla prova queste risposte.

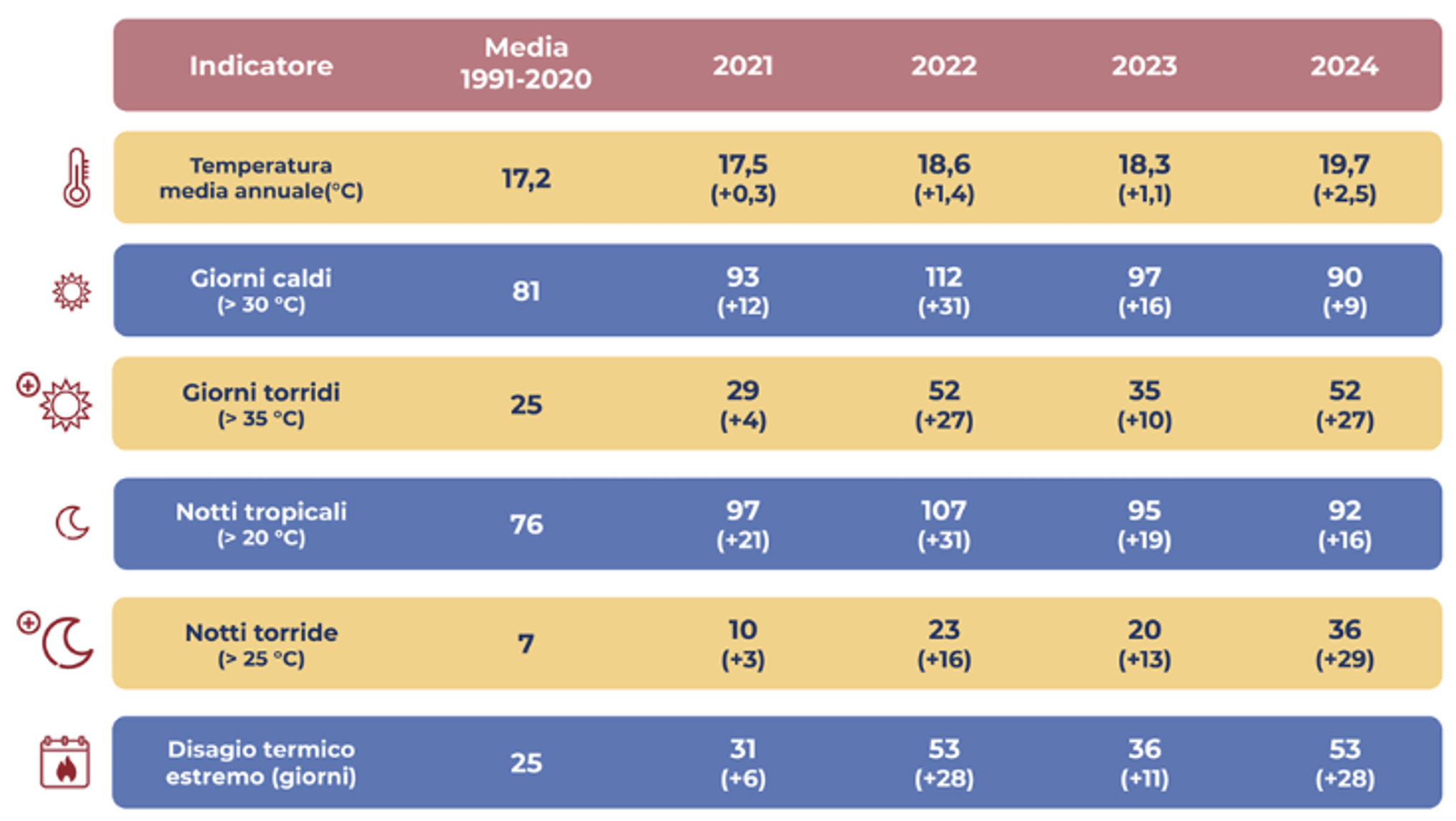

Figura 4. La tabella mostra la variazione di alcuni indicatori negli ultimi anni rispetto alla media degli anni 1991-2020. In particolare, sono stati considerati: la temperatura media (T), i giorni caldi (T > 30 °C), i giorni torridi (T > 35 °C), le notti tropicali (Tmin > 20 °C), le notti torride (Tmin > 25 °C) e l’indice di disagio termico estremo (n° giorni con temperatura e umidità elevate).

Fonte: Dati Ministero della Salute, Piano Caldo 2024.

Lavorare scalda

L’anno scorso quindici regioni italiane hanno emesso ordinanze per vietare di svolgere lavori all’aperto nelle ore più calde, e altrettanto sta accendo in questo travagliato inizio d’estate. Ma non basta, perché i lavoratori all’aperto sono quelli che rischiano di più. Nel mondo circa 1,6 miliardi di persone lavorano all’aperto (dati 2023), con una perdita record di 512 miliardi di ore di lavoro potenziali legata al caldo – il 49% in più rispetto alla media del periodo 1990-99. Uno studio pubblicato a gennaio su Environmental research stima oltre 25mila infortuni sul lavoro per calore estremo in Italia tra il 2014 e il 2019, pari a una media di 4.272 casi all’anno e 49 milioni di euro in risarcimenti. Le categorie più esposte includono operai edili, agricoltori, rider, senzatetto. In presenza di malattie preesistenti – come quelle cardiache, polmonari e renali – e assunzione di farmaci come diuretici e betabloccanti può aumentare la disidratazione e la conseguente perdita di minerali. Cuore e reni devono compensare questo squilibrio idrico, soprattutto in presenza della combinazione ondata di calore e notti tropicali, predisponendo l’organismo al rischio di attacchi cardiaci, ictus e danni ai reni. Il quadro si complica se aumenta l’umidità che rende più difficile la dispersione del calore.

Oltre i limiti, ma fino a quanto?

E qui ci avviciniamo ai limiti di vivibilità, un ramo di studio di fisiologia applicata che s’ingegna a capire fino a quali temperature ci possiamo spingere senza trasgredire i limiti termodinamici. I cosiddetti limiti ambientali critici variano molto a seconda dell’umidità e del tipo di attività che si sta svolgendo: secondo uno studio recente pubblicato su Journal of applied phisiology, un soggetto sano che svolge un’attività modesta (150W) potrebbe resistere a 50°C con una umidità relativa di 5% e 34°C con umidità relativa del 95%, in modo da non superare in 6 ore di attività la soglia di vivibilità rappresentata dalla temperatura centrale del corpo umano pari a 38°C. Tali valori ambientali critici scendono rapidamente all’aumentare dell’attività.

Il caldo estremo preoccupa anche per gli effetti “indiretti” sulla salute: aumenta il tasso di incidenti, incendi, blackout, altera la salute mentale e il sonno. Per ogni grado in più, il rischio di mortalità e morbilità correlate alla salute mentale (tra cui disturbi dell’umore, disturbi mentali organici e schizofrenia) aumenterebbe, secondo alcune fonti, rispettivamente, del 2,2% e dello 0,9%. Le notti più calde, vale a dire torride (superiori ai 30°C), invece, costerebbero già 44 ore di riposo in meno ogni anno, proiettate fino a 50-58 ore entro il 2099.

Si può andare avanti così, in un contesto climatico in progressivo riscaldamento?

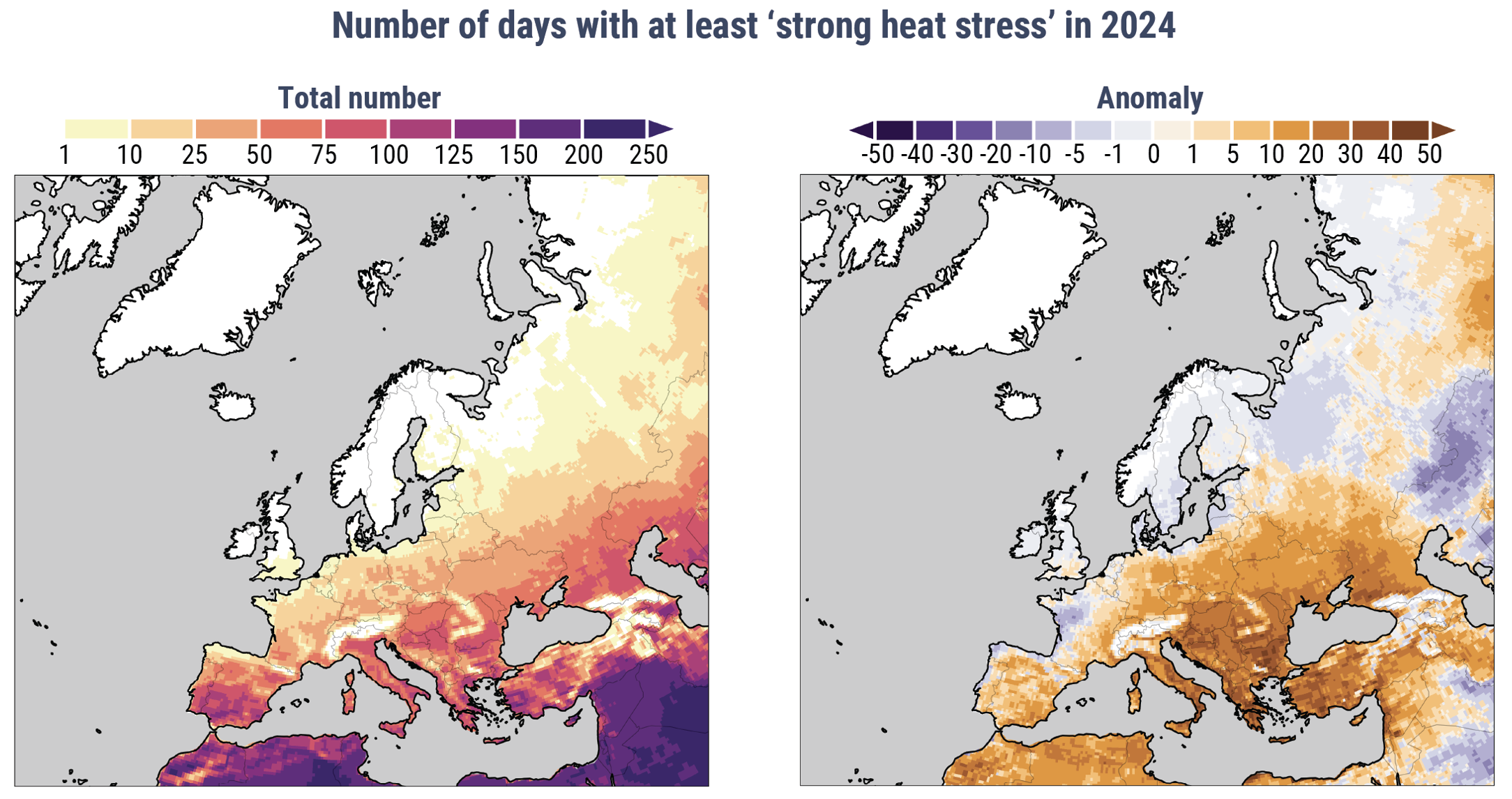

Figura 5. A day with at least ‘strong heat stress’ has a maximum feels-like temperature (UTCI) of at least 32°C. Data: ERA5-HEAT UTCI • Reference period: 1991-2020 (right) • Credit: C3S/ECMWF

Immaginare il futuro in queste condizioni di emissioni climalteranti e riscaldamento ancora crescenti inizia a mettere in discussione la stessa sopravvivenza fisica. Un processo di graduale adattamento è in corso, come si è visto, soprattutto conseguente ai normali aggiustamenti che intervengono alla luce delle esperienze vissute, alle informazioni e agli ancora erratici programmi di prevenzione rivolti alla popolazione più fragile.

Ma questo non è più sufficiente. Di fronte a un clima che diventa ogni anno più ostile, servono strategie organiche che rivoluzionino città e campagne, con programmi di forestazione urbana massiva, e altre misure di urbanistica resiliente al calore, depavimentazioni, passaggio a superfici chiare, pareti e tetti verdi, soluzioni di risparmio e riciclaggio idrico, passaggio a forme di mobilità e dieta sostenibili (vedi progetti come “Co-benefici di salute ed equità a supporto dei piani di risposta ai cambiamenti climatici in Italia”, del Ministero della salute), riconversione energetica rapida verso le rinnovabili: tanti capitoli di un libro in buona parte ancora da scrivere, e di cui parleremo nei prossimi articoli.