Partendo dai sedimenti vulcanici raccolti in 65 siti in un’area di circa 15 chilometri intorno al Monte Vesuvio, un nuovo studio ha stimato l’impatto che le correnti piroclastiche generate da un’eruzione avrebbero in termini di pressione, temperatura, concentrazione di polveri e particolato e durata temporale, suggerendo di estendere verso nord-ovest la zona di evacuazione attorno al Vesuvio e offrendo un nuovo approccio alla gestione del rischio vulcanico. Lo studio, finanziato dalla Fondazione RETURN, è stato coordinato da Pierfrancesco Dellino, vulcanologo all’Università di Bari.

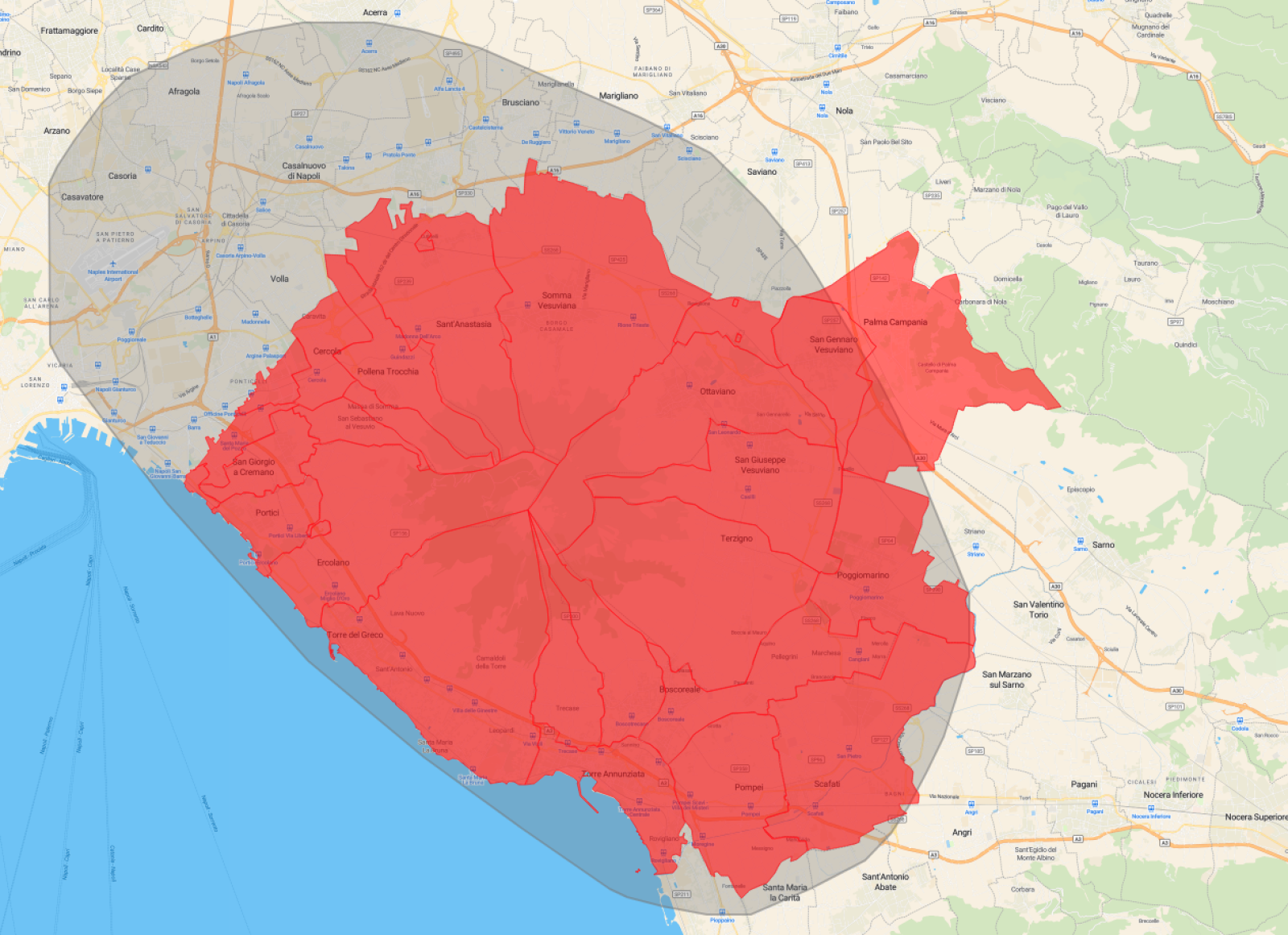

In rosso la Zona rossa stabilita dal Piano nazionale di protezione civile per il rischio vulcanico al Vesuvio (fonte: GitHub/DPC-Mappe/rischi/Piano_Nazionale_Vesuvio/, CC BY 4.0). In blu, le mappe di pressione dinamica, concentrazione del particolato, temperatura e durata, rispettivamente in blu, grigio, viola e verde (fonte: https://doi.org/10.5281/zenodo.13378962, CC BY 4.0). Elaborazioni di Chiara Sabelli per Scienza in rete (CC BY-SA 4.0).

Quando il Vesuvio eruttò nel 79 E. V. una colonna di gas, cenere e frammenti rocciosi si levò verso l’alto come in una fontana e ricadde poi a terra sotto il suo stesso peso scorrendo lungo le pendici del vulcano. Le particelle più pesanti si depositarono sul fondo muovendosi come fanno i detriti durante una frana, mentre i gas e la cenere rimasero in sospensione scendendo a valle come accadrebbe in una valanga di neve.

Mentre la “frana” si arrestò ai piedi del Monte Somma, la bocca allora attiva del Vesuvio, dove la pendenza diminuisce bruscamente, la “valanga” proseguì a scorrere raggiungendo aree anche molto distanti, come Pompei, Ercolano e Stabia, distruggendoli e uccidendo alcune migliaia di persone.

Sono questi flussi a due strati che i vulcanologi chiamano “correnti piroclastiche”. Esse costituiscono il pericolo maggiore per edifici e persone durante un’eruzione vulcanica.

Oggi, nel caso in cui venissero colti i segnali di un’eruzione imminente, la Protezione Civile evacuerebbe la cosiddetta “zona rossa”, quella che si ritiene sarebbe interessata dalle correnti e dove abitano circa 670,000 persone. I suoi contorni sono stati stabiliti nel 2014 sulla base dei depositi associati all’eruzione del 1631 e quella di Pollena del 472, i tipi di eruzione considerati più probabili e più distruttivi in questa fase di attività del Vesuvio.

Gli autori hanno deciso invece di considerare tutte le eruzioni per cui esistono depositi delle correnti piroclastiche ben conservati e accessibili. Le ragioni di questa scelta sono due. Primo, non esistono stime robuste della probabilità che si verifichi un’eruzione piuttosto che un’altra.

In secondo luogo, «diversi studi hanno mostrato che non c’è correlazione tra la dimensione dell’eruzione e l’impatto causato dai flussi», spiega Dellino.

Per questo Dellino e i suoi coautori sono partiti dalla realtà geologica, sul terreno.

Hanno raccolto 65 campioni di sedimenti, riferiti a sei eruzioni, avvenute a partire da 22 mila anni fa, quando l’attività del vulcano è divenuta prevalentemente esplosiva formando la struttura del Monte Somma prima e quella dell’attuale Monte Vesuvio con l’eruzione di Pompei.

In laboratorio hanno analizzato i depositi, misurando, tra le altre cose, concentrazione, forma, e dimensione delle particelle.

«I depositi sono multicomponente, costituiti cioè da cristalli, da materiale che deriva dalla frammentazione del magma e da materiale litico, che deriva invece dal condotto dove risaliva il magma», spiega Daniela Mele, ricercatrice dell’Università di Bari e coautrice dello studio, di cui ha curato in particolare la parte sperimentale.

«Per ogni componente è stata misurata la concentrazione, la densità e la forma del particolato», continua Mele e aggiunge «i campioni non sono morfologicamente uniformi. Dunque, per ognuno abbiamo ottenuto una distribuzione di valori delle proprietà misurate.»

Grazie a modelli numerici, gli autori hanno tradotto le proprietà dei campioni nelle caratteristiche delle correnti che li hanno depositati, chiamate “parametri di impatto”. Queste caratteristiche permettono, appunto, di valutare l’impatto dei flussi piroclastici sugli edifici e le persone. Si tratta della temperatura, della concentrazione di polvere e frammenti rocciosi, della durata del flusso e della pressione esercitata.

La variabilità dei campioni fa sì che per ognuno si ottengano delle distribuzioni e non singoli valori, e dunque permette di fare valutazioni probabilistiche.

I ricercatori hanno assunto infatti che le distribuzioni dei parametri di impatto ottenute per ciascun sito siano una buona approssimazione della probabilità che le prossime eruzioni producano quegli impatti.

«Abbiamo costruito delle mappe per ciascun parametro, adottando un approccio conservativo, in modo simile a quanto si fa col rischio sismico», spiega Dellino.

Prendiamo ad esempio la temperatura. Per ogni sito analizzato gli autori hanno calcolato il valore che ha una probabilità di essere superato pari al 16%, una soglia di sicurezza utilizzata spesso in geofisica e in ingegneria. E così per tutti gli altri parametri di impatto.

Prima di tutto, le mappe ottenute indicano che l’area dove le correnti costituirebbero un pericolo ha un perimetro diverso dalla “zona rossa” identificata dalla Protezione Civile. Si estende maggiormente verso nord-ovest, includendo i comuni di Acerra, Casalnuovo di Napoli, Afragola, Volla, Casoria, e integralmente San Giovanni a Teduccio, Barra, Ponticelli e Pomigliano d’Arco (di cui è attualmente inclusa solo l’exclave di Cuticelli). Mentre si estende leggermente meno verso est, escludendo il comune di Palma Campania.

Inoltre, al contrario di quanto accade con la zona rossa, «all’interno di questo perimetro le nostre mappe permettono di distinguere diversi livelli di pericolo», spiega Dellino. «Ci sono solo due aree a nord e a sud del Monte Vesuvio in cui la mappa di pressione ci dice che le correnti danneggerebbero le strutture portanti degli edifici. Fuori da quelle aree la pressione delle correnti non sarebbe sufficiente a procurare questo tipo di danni e si potrebbero proteggere gli edifici rinforzando gli infissi, installando, per esempio, quelli che si usano per le banche.»

Le mappe di temperatura e concentrazione delle polveri mostrano però che in tutte le zone identificate i valori sarebbero sopra la soglia di sicurezza per le persone e quindi che l’unico intervento possibile di riduzione del pericolo sarebbe l’evacuazione in caso di eruzione imminente.

«Cosa significa questo? Significa che forse non tutte le case crolleranno, ma è comunque necessario evacuare le persone. Anche se gli edifici dovessero restare in piedi, trovarsi all’aperto durante una corrente piroclastica sarebbe comunque letale: anche a temperature non elevatissime, l’aria non sarebbe respirabile», conclude Dellino.

«Questo lavoro rappresenta un grosso passo avanti in termini di gestione del rischio vulcanico, che ritengo possa essere applicato anche a vulcani diversi dal Vesuvio», commenta Roberto Isaia, vulcanologo dell’INGV, non coinvolto nello studio.

Isaia sottolinea che la scelta degli autori di includere tutte le eruzioni documentabili sul terreno è corroborata da diversi studi. «L’eruzione di Pollena, avvenuta ne 472 E. V., viene definita sub-pliniana, perché inferiore in esplosività e volume alle quattro eruzioni maggiori chiamate “pliniane”, tra cui quella di Pompei. Tuttavia, si è visto che in termini, ad esempio, di pressione, l’eruzione di Pollena ha avuto effetti più devastanti dell’eruzione di Pompei».

Gli autori dello studio contano adesso di validare i loro risultati con delle simulazioni numeriche delle correnti. «La simulazione a computer delle correnti piroclastiche permetterà anche di capire se i parametri stimati sono ragionevoli e quindi di valutare se questo è un modello robusto a sufficienza per informare la gestione del rischio da parte della Protezione Civile e la pianificazione territoriale» aggiunge Isaia, «la vita intorno a questi vulcani in qualche modo continua.»

La Protezione Civile non ha risposto alla nostra richiesta di commento.