Si può conservare un’informazione genetica in una cassaforte con la stessa cura che si riserva a opere d’arte e metalli preziosi? Così come nelle isole Svalbard, dal 2008, sono conservati a 18 gradi sottozero circa mezzo milione di semi delle principali colture agricole del pianeta, più recentemente si sono sviluppati progetti – forse ancora più ambiziosi e più urgenti – che hanno come obiettivo la conservazione di materiale genetico animale.

Seguendo l’esempio dello zoo di San Diego, negli Stati Uniti, diverse istituzioni nel mondo si sono riproposte di fondare quelli che potremmo definire a tutti gli effetti delle “arche congelate”: se potessimo visitarne una infatti non vedremmo rinoceronti, tigri o altri animali, ma solo serbatoi d’acciaio che proteggono campioni di materiale genetico. Al suo interno, le informazioni e il DNA della testuggine dell’isola di Pinta, dello stambecco dei Pirenei e del rospo dorato: specie estinte, conservate tramite il congelamento a temperature bassissime, chiamato crioconservazione.

Questi progetti sono iniziative scientifiche che mirano a conservare gameti, cioè le cellule riproduttive, tessuti, sangue, embrioni e interi organismi, rallentandone o interrompendone i processi biologici. I principali si trovano a Melbourne, all’Università di Nottingham e a Londra: la creazione di questi archivi di materiale biologico tramite crioconservazione potrebbe rivelarsi fondamentale nel tentativo di tutelare la biodiversità animale, poiché consente di conservare materiale genetico sia di specie in via di estinzione che, addirittura, di specie già estinte.

Conservazione dei campioni

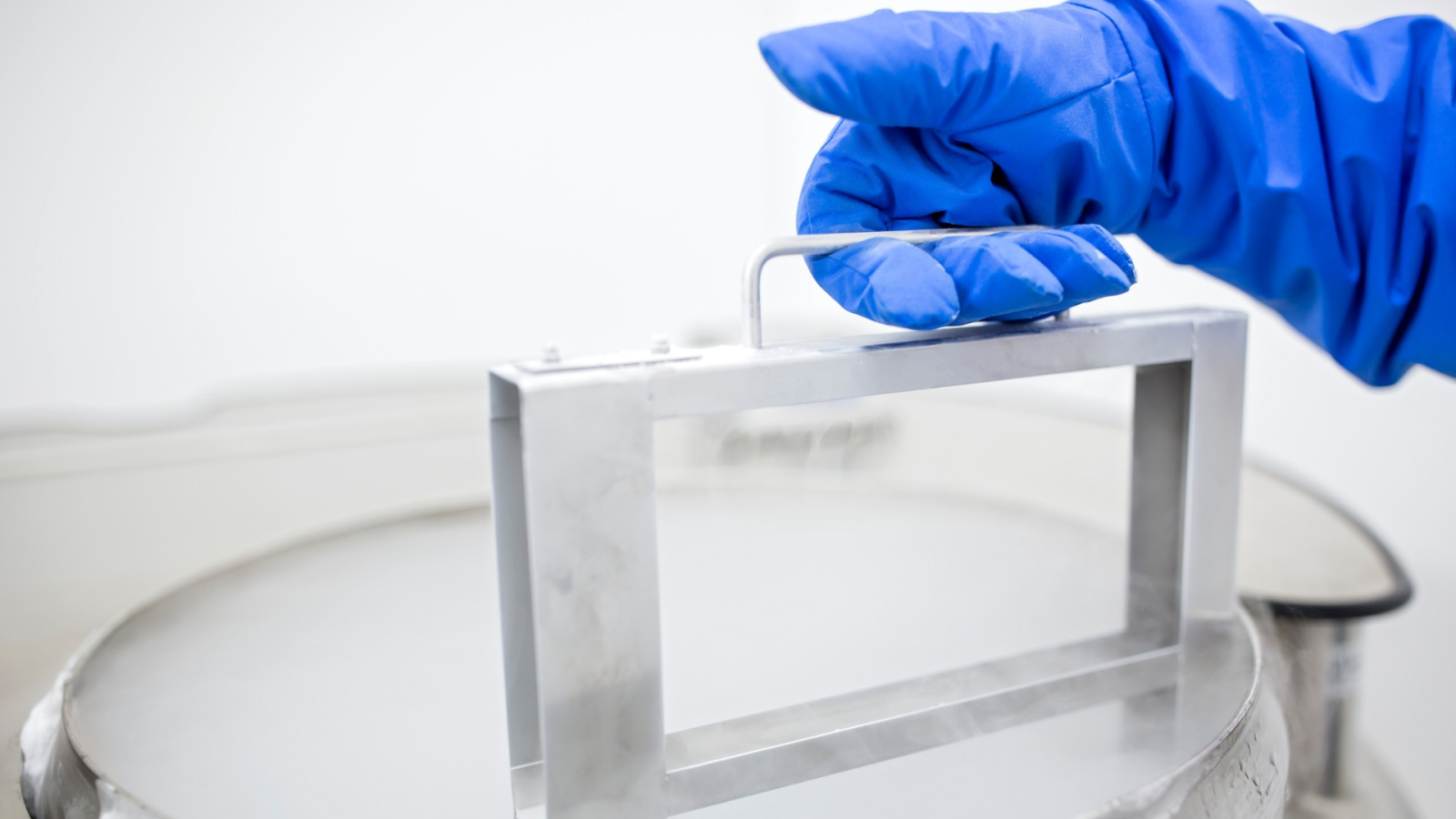

Il funzionamento degli zoo congelati si basa su pratiche biotecnologiche avanzate, tra cui la più importante è la crioconservazione dei campioni: questo termine indica il congelamento in azoto liquido a circa -196°C, che consente di conservare le cellule animali per lunghi periodi mantenendole sempre in condizione di poter tornare vitali.

Il congelamento dei campioni è un processo molto delicato e complesso, che prevede un protocollo in più fasi mirato ad evitare la cristallizzazione dell’acqua. L’acqua, infatti, congelandosi a pochi gradi sotto lo zero, come per esempio succede all’interno di un freezer domestico, forma dei cristalli che occupano più spazio dell’acqua stessa. Se questo succedesse nei campioni, le cellule verrebbero distrutte dall’acqua al loro interno e il materiale genetico sarebbe inutilizzabile. Per evitare che ciò accada i campioni selezionati sono trattati con sostanze chimiche: alcune per creare un ambiente più favorevole alla sopravvivenza delle cellule meno resistenti, come per esempio gli spermatozoi, altre invece (i cosiddetti crioprotettori, come il glicerolo e il dimetilsolfossido) per impedire la formazione dei cristalli.

Per limitare la quantità necessaria a evitare danni per la cellula di sostanze crioprotettive, potenzialmente tossiche per la cellula stessa, è necessario che il congelamento sia il più possibile immediato. I campioni vengono quindi posti direttamente a contatto con azoto liquido che, con una temperatura media di -196 °C, interrompe ogni reazione chimica e biologica e impedisce il deterioramento del materiale genetico.

A essere conservati sono principalmente gameti, cioè gli spermatozoi, gli ovuli (sia fecondati che non) e gli embrioni, dai quali si possono generare nuovi individui grazie a specifiche tecnologie. Ma sono presenti anche campioni di sangue e altri tessuti, per creare una sorta di archivio della diversità genetica di specie e popolazioni. Prima di poter essere usato, il materiale biologico dovrà tornare alla temperatura naturale e il processo, al pari di quello di congelamento, dovrà essere molto delicato e graduale per evitare ancora una volta la morte delle cellule.

Il Frozen Ark Project

Il più esteso tra i progetti di crioconservazione è il Frozen Ark Project: si trova in Inghilterra, più precisamente a Londra, e coinvolge otto Paesi, conservando il patrimonio genetico di tutte le specie che sono state valutate a rischio di estinzione. Le potenzialità di un progetto come questo sono elevate, ma per ora gli interventi pratici sono stati limitati. Finora il più articolato utilizzo di materiale genetico crioconservato è avvenuto in California: alcune linee cellulari sono state infatti usate insieme ad altre biotecnologie per la reintroduzione del Condor della California, che da 19 esemplari è passato ai 300 nel corso di pochi anni.

Sempre grazie a materiale biologico crioconservato, in questo caso spermatozoi, è stata indotta una gravidanza con inseminazione artificiale in un esemplare femmina di rinoceronte bianco meridionale. Questo risultato ha generato molte aspettative, poiché all’interno degli zoo congelati è conservato anche sufficiente materiale genetico per attuare una simile procedura sul rinoceronte bianco settentrionale: una specie funzionalmente estinta, visto che rimangono solo due esemplari femmine in tutto il mondo.

Una delicata questione etica

Per poter intraprendere un’iniziativa del genere però serve ancora molta ricerca e i problemi non mancano. Per questi motivi, i progetti di crioconservazione si stanno muovendo con molta cautela. Per la generazione di un nuovo esemplare a partire dai campioni bisogna infatti ricorrere alla tecnologia della fecondazione assistita, che consiste nell’inserimento di un ovulo già fecondato all’interno dell’utero materno. Le cellule conservate, inoltre, non sempre garantiscono una risposta positiva a questo processo, a causa delle sostanze chimiche a cui sono esposte durante i processi di congelamento e decongelamento.

Un secondo problema etico, evidenziato anche dalla situazione del rinoceronte bianco settentrionale, è che la de-estinzione, cioè il processo di ripopolamento e reintroduzione di una specie funzionalmente estinta, è raramente praticabile in modo efficace solo con le biotecnologie che conosciamo adesso. La scarsa variabilità genetica che si riuscirebbe a raggiungere con i campioni raccolti condannerebbe infatti la specie a essere costantemente in pericolo. Come spiega Licia Colli, ricercatrice presso l’Università Cattolica per il Centro Nazionale per la Biodiversità: «Il materiale genetico raccolto da pochi esemplari consentirebbe di avere una variabilità genetica molto scarsa. Questo comporterebbe l’impossibilità di reintrodurre una specie autosufficiente, perché se la variabilità genetica è bassa allora lo sono anche le possibilità di evoluzione, necessarie per rispondere alle variazioni dell’ambiente e alle malattie».

La crioconservazione di materiale biologico rappresenta dunque uno degli ultimi passi della biotecnologia applicata alla conservazione della biodiversità ma, nonostante i notevoli progressi, l’utilizzo pratico di questo materiale rimane un problema etico non ancora superato. «L’estinzione delle specie è evidente», sottolinea Colli, «e il primo passo per provare a porvi rimedio è di comprenderla. Questo ci consentirà di costruire un senso di responsabilità condiviso, che sicuramente può aiutarci a cercare soluzioni sempre più efficaci».

Questo articolo è il risultato di un progetto PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento) che ha coinvolto la 3°F del Liceo Classico e Linguistico G. Romagnosi di Parma, dedicato alle discipline STEM, al racconto della biodiversità e allo sviluppo di competenze di scrittura giornalistica.

Il progetto è stato ideato da Alessia Lodola e Alessandro Vitale, comunicatori della scienza, e dalla professoressa Mariangela Fontechiari, con la partecipazione della giornalista scientifica Anna Violato.

Le studentesse hanno lavorato in autonomia cercando una storia originale, sviluppando una scaletta, i contenuti e curando le interviste agli esperti, con solo un limitato apporto di editing finale. Leggerle è stato un piacere e speriamo sia lo stesso per voi.