Un recente studio pubblicato su Earth System Dynamics da Marcel Boot e Henk Dijkstra mostra come l’immissione di acqua dolce negli oceani Indiano e Atlantico possa alterare la Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). È una dinamica che rappresenta un potenziale regime shift: un rapido passaggio da uno stato climatico stabile a uno nuovo, più povero e incerto. Ne parliamo Riccardo Farneti, ricercatore all’ICTP di Trieste ed esperto di modellistica oceanica.

Un nastro trasportatore che regola il clima

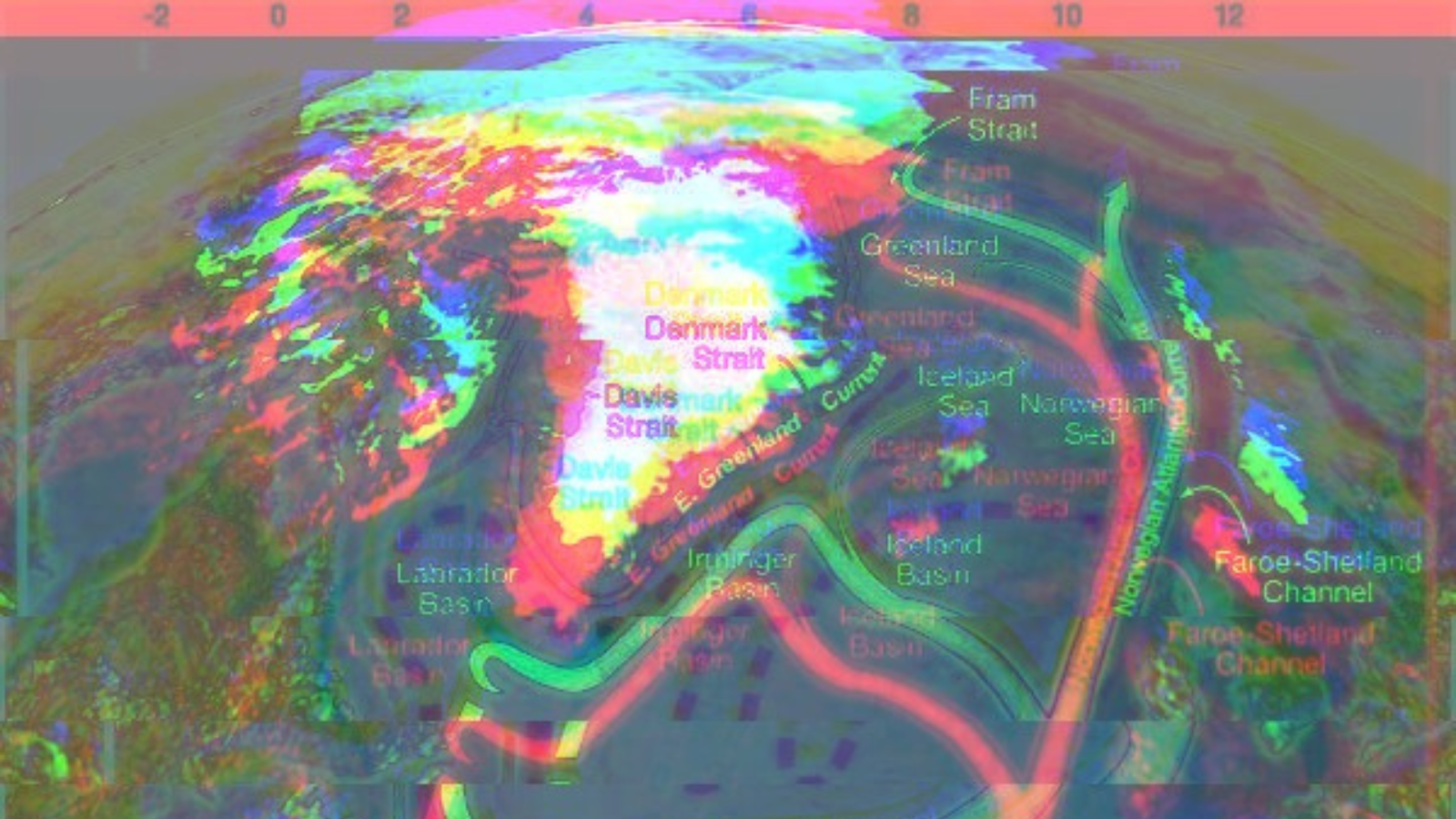

«L’AMOC è la componente atlantica della grande circolazione meridionale di rimescolamento oceanico», spiega Farneti. «Un sistema tridimensionale che coinvolge tutti gli oceani e connette processi superficiali e profondi: scambi di calore, salinità e massa». La circolazione è alimentata dalle variazioni di densità dell’acqua marina dovute agli scambi con l’atmosfera. Nell’Atlantico settentrionale e intorno all’Antartide, la formazione del ghiaccio marino rende l’acqua più salata e densa, favorendone l’affondamento e dando origine a correnti profonde che compiono un lungo viaggio globale, lento al punto che una singola particella d’acqua può impiegare secoli per completarlo.

L’AMOC trasporta anche calore, anidride carbonica e ossigeno. «È un meccanismo complesso e delicato», precisa Farneti, «e per questo è fondamentale comprenderne i processi che ne mantengono la stabilità».

Segnali di rallentamento

Oggi l’AMOC trasporta circa 20 Sverdrup (un’unità di misura usata in oceanografia per descrivere il trasporto di massa d’acqua nelle correnti oceaniche, corrispondete in questo caso a 20 milioni di metri cubi al secondo), ma osservazioni e modelli indicano un indebolimento di circa 1 Sverdrup per decennio. Lo studio di Boot e Dijkstra mostra che un aumento dell’acqua dolce nell’Atlantico settentrionale potrebbe spingere il sistema oltre la soglia critica, fino a una brusca variazione o a un arresto della circolazione.

Le conseguenze sarebbero profonde: un raffreddamento di diversi gradi nell’Europa del Nord, variazioni delle precipitazioni tropicali, dei monsoni, alterazione nell’intensità dei cicloni e nella formazione dei sistemi di pressione. «L’impatto sarebbe globale, non solo regionale», osserva Farneti.

Cosa sono i regime shift

Il termine regime shift, introdotto negli anni Settanta da C.S. Holling e sviluppato da Marten Scheffer, indica un passaggio improvviso e persistente da uno stato stabile a un altro, solitamente depauperato rispetto la condizione iniziale. Nei sistemi complessi, la stabilità è mantenuta da processi che si rafforzano reciprocamente. Quando la resilienza — la capacità di assorbire perturbazioni — diminuisce, anche piccoli shock possono superare soglie critiche (tipping point) e portare a un cambio di regime.

Il ritorno allo stato precedente è spesso difficile a causa dell’isteresi, un fenomeno per cui la soglia che causa il cambiamento non coincide con quella necessaria per invertire il processo. Per l’AMOC, perciò, eliminare l’eccesso di acqua dolce non basterebbe quindi a ripristinare lo stato iniziale; potrebbe essere necessario un intervento molto maggiore, e alcuni scenari ritengono impossibile un ritorno completo.

I regime shift in natura e perché sono cruciali

Questi fenomeni non riguardano solo il clima, ma molti ecosistemi sottoposti a pressioni crescenti. Facciamo qualche esempio:

- barriere coralline: possono passare bruscamente da ecosistemi dominati dai coralli a paesaggi coperti di alghe, con perdita di biodiversità e successivo crollo della pesca e del turismo e minore protezione costiera

- Foresta amazzonica: deforestazione e siccità riducono l’umidità locale, innescando una transizione verso la savana; oltre a perdere biodiversità, l’ecosistema rilascerebbe enormi quantità di CO₂, con conseguenze sul clima sudamericano ed europeo

- laghi eutrofizzati: l’eccesso di nutrienti favorisce fioriture algali tossiche che causano il collasso dell’ecosistema; nel 2014 la fioritura nel Lago Erie rese l’acqua non potabile per 400.000 persone.

In tutti questi casi il nuovo equilibrio è più semplice, meno resiliente e più povero di servizi ecosistemici essenziali e biodiversità.

I regime shift mostrano che la natura non evolve sempre gradualmente: esistono soglie oltre le quali gli equilibri cambiano rapidamente. La perdita di resilienza negli ecosistemi riduce la disponibilità di acqua e cibo, aumenta i costi economici e compromette la capacità di mitigare il cambiamento climatico. Quindi comprendere quando un sistema sta perdendo resilienza è essenziale. È qui che entrano in gioco i segnali precoci di instabilità, individuati attraverso modelli e osservazioni.

«I modelli ci aiutano a identificare segnali precoci di instabilità», spiega Farneti. «Riconoscerli nelle osservazioni è molto più difficile. Per questo è fondamentale agire per ridurre le pressioni esterne e rafforzare la resilienza del pianeta».

Segnali precoci e prevenzione

Uno dei segnali più studiati è il rallentamento critico: quando un sistema perde resilienza, il recupero dopo una perturbazione diventa sempre più lento. Ciò produce variazioni misurabili, come un aumento della variabilità o della correlazione temporale.

Per l’AMOC, un indicatore chiave è il trasporto di acqua dolce nell’Atlantico Sud, noto come salt advection feedback: un feedback positivo favorisce l’instabilità, mentre uno negativo sostiene la circolazione.

Le osservazioni indicano la prevalenza del primo, suggerendo una potenziale vulnerabilità della circolazione. Anche temperatura e salinità superficiale dell’Atlantico del Nord sono monitorate come possibili segnali di allerta.

Una lezione di precauzione

Nell’Antropocene, l’aumento della pressione umana sul pianeta amplifica questi rischi. Deforestazione, inquinamento e cambiamenti d’uso del suolo riducono la resilienza ecologica e restringono i margini di sicurezza. Riconoscere i segnali di instabilità diventa, dunque, uno strumento pratico di prevenzione, indispensabile per orientare le politiche ambientali e di gestione prima che gli equilibri si spezzino. La sfida è mantenere la capacità di recupero dei sistemi naturali, evitando che un nuovo stato instabile diventi irreversibile.

Poiché i sistemi naturali sono profondamente interconnessi, un cambiamento in un lago o in una foresta si ripercuote sulla disponibilità d’acqua, sulla produttività agricola, sulla salute umana e sulla stabilità economica. Proteggerli significa quindi salvaguardare anche le società che da essi dipendono.

La consapevolezza che esistono stati alternativi — spesso più poveri di biodiversità e funzioni ecologiche — rende evidente quanto sia urgente agire in anticipo, prima che i cambiamenti diventino irreversibili.

La conoscenza scientifica da sola, tuttavia, non basta. È necessaria una governance ambientale in grado di trasformare le evidenze in politiche efficaci: la riduzione delle emissioni climalteranti, la gestione sostenibile delle risorse idriche e agricole, e la tutela delle foreste e degli oceani. Accordi internazionali come quello di Parigi sul clima o il Kunming–Montreal Global Biodiversity Framework indicano che un approccio coordinato è possibile, ma la loro efficacia dipende dalla rapidità e dalla coerenza con cui gli impegni vengono tradotti in azioni concrete.

Ricerca e cooperazione internazionale

La comprensione dell’AMOC e dei regime shift è un processo dinamico che si basa sulla combinazione di osservazioni, teoria e modellistica numerica. «Quando un fenomeno compare in un modello ma non è ancora compreso», spiega Farneti, «si cercano osservazioni che lo confermino o teorie che lo spieghino». Raccogliere dati diretti, però, è complesso: per esempio, accedere alle misure oceaniche profonde richiede strumenti costosi e missioni logistiche impegnative, mentre i satelliti forniscono informazioni limitate alla superficie». Di conseguenza, i modelli climatici restano strumenti essenziali. Per questo la cooperazione scientifica internazionale è fondamentale. I modelli vengono sviluppati da centri di ricerca di tutto il mondo e condivisi con la comunità scientifica globale, che li utilizza per confronti e simulazioni. «La nostra è una comunità piccola ma fortemente collaborativa», continua Farneti. «Solo unendo dati, modelli e competenze possiamo comprendere davvero la complessità del sistema climatico».

Nonostante i progressi, rimangono elementi di incertezza. Rafforzare osservazioni e modelli è quindi essenziale per anticipare l’evoluzione dell’AMOC e di altri sistemi vulnerabili. Ampliare la rete di monitoraggio, migliorare la modellistica numerica e consolidare la cooperazione internazionale sono passaggi indispensabili per prevedere con maggiore precisione i possibili scenari futuri e proteggere la stabilità degli ecosistemi e del clima su scala globale.