Pubblicato il 18/11/2025Tempo di lettura: 6 mins

Dieci anni fa era il 2015 e, a quel tempo, il 2015 era stato l’anno più caldo fino ad allora registrato. Dieci anno dopo, l’anno più caldo è per ora il 2024, con un’anomalia termica di oltre 1,5°C, cioè oltre l’obiettivo più ambizioso e più vitale dell’Accordo di Parigi. Le emissioni sono continuate a crescere, più lentamente, e la temperatura è continuata a salire, con i suoi alti e bassi tipici di un sistema complesso come l’atmosfera terrestre. Però, sono cresciute anche altre cose in questi dieci anni trascorsi dalla firma dell’accordo climatico più importante del pianeta.

È aumentata infatti la tecnologia disponibile per fare la transizione; è aumentata la competitività delle energie rinnovabili e di molti supporti che prima costavano ancora troppo; è aumentata la consapevolezza climatica a livello locale e internazionale (anche in questo caso forse con degli alti e dei bassi). Ora, il punto è che il nuovo Emission Gap Report dell’UNEP non può che cogliere questi cambiamenti.

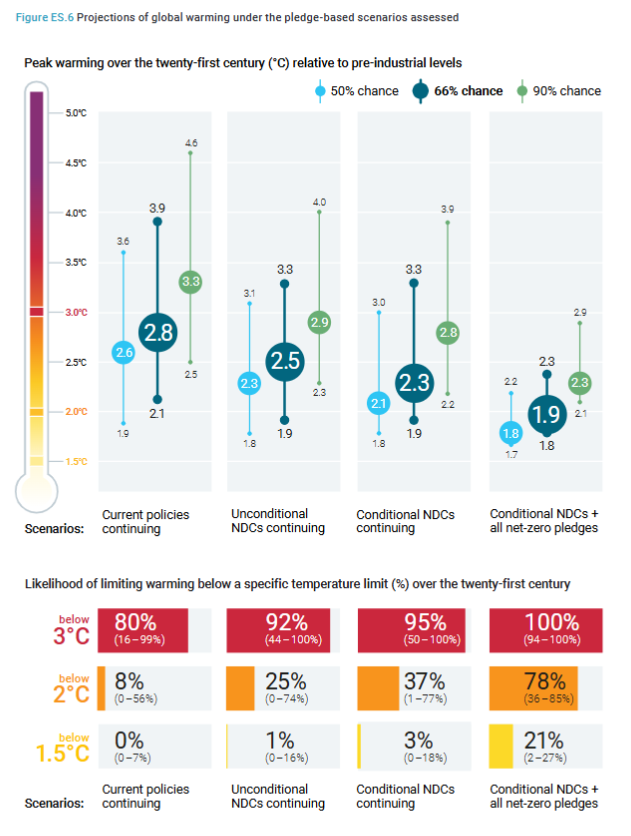

Infatti, oggi, le proiezioni di riscaldamento globale medio per fine secolo sono di 2,3-2,5°C se tutte le politiche climatiche scritte negli obiettivi ufficiali dei paesi (gli NDC) fossero rispettate. Continuando invece con le politiche correnti si arriverebbe a 2,8°C.

L’immagine qua sopra mostra molto bene gli scenari in gioco. Ma il dato che vorremmo sottolineare è che in dieci anni di tempo – in soli dieci anni di tempo – le proiezioni hanno guadagnato circa un grado centigrado, quando nel 2015, dice l’UNEP, erano sui 3/3,5°C. Il miglioramento c’è stato anche solo con lo scorso anno, dove i numeri erano 2,5-2,8°C (con NDC) e 3,1°C (politiche correnti). Questo è avvenuto nonostante dal 2022 la Russia abbia invaso l’Ucraina, e nonostante dal 2023 Israele stia sterminando la popolazione palestinese – oltre ai tantissimi altri conflitti in corso che destabilizzano il mondo senza sosta. Le proiezioni climatiche, quindi, sono migliorate nonostante l’attenzione mediatica e politica – e quindi anche quella economica – abbiano drenato molte risorse dai temi ambientali per destinarle a quelli bellici.

Certo, non è ancora abbastanza. L’obiettivo è ancora restare sotto 1,5°C: l’anno scorso li abbiamo superati, ma ancora non in modo strutturale e definitivo. Va impiegata qualsiasi risorsa per riuscirci, per tagliare le emissioni del 55% rispetto alle emissioni del 2019 entro dieci anni. È complicato ma è possibile e i paesi non possono accontentarsi di fare giusto qualcosa. Perché il ritiro dagli Accordi di Parigi di Trump ci farà già perdere un decimo di grado (0,1°C).

Le emissioni stanno ancora crescendo, nel 2025 potrebbero crescere ancora dell’1,1% secondo il Global Carbon Project. Quando dovrebbero diminuire del 25% nel 2030 rispetto al 2019 per stare sotto i 2°C e del 40% per stare in 1,5°C. Invece con gli NDC attuali scenderebbero tra il 12% e il 15%. I toni del rapporto UNEP e di altri sono obiettivamente piuttosto drammatici: l’obiettivo del grado e mezzo è in serio pericolo. Potremmo superarlo temporaneamente e poi tornare indietro, ma è molto difficile. Ma non è che se non riusciamo a stare sotto 1,5°C allora tutto è perduto: ogni decimo di grado conta. Every tenth of degree matters (lo ribadisce ora l’UNEP e lo dice da sempre l’IPCC). Ogni possibile tonnellata di CO2 in meno reduce la probabilità di andare incontro a punti di non ritorno climatici, come il collasso della calotta glaciale dell’Antartide occidentale, tra i tanti. E ogni decimo di grado guadagnato serve per evitare un eccessivo ricorso a tecniche incerte come il sequestro di anidride carbonica dall’atmosfera. Soluzioni che però non potranno essere snobbate più di tanto. Certo, il fulcro centrale restano e saranno le rinnovabili, punto e basta, tutta la comunità scientifica internazionale è d’accordo. Ma è la stessa IPCC a dire che serviranno anche tutte quelle tecnologie – che potremmo chiamare “cuscinetto” – per aiutarci. Un po’ di cattura di CO2, un po’ di biocarburanti, un po’ di nucleare.

Lo stesso rapporto UNEP riconosce che la «comunità internazionale è meglio posizionata per accelerare l’azione climatica», per guidare creazione di posti di lavoro e garantire sicurezza energetica. Le tecnologie (come già dicevamo qui) sono più che disponibili. «Lo sviluppo dell’energia eolica e solare continua a superare le aspettative, abbassando i costi di implementazione e guidando l’espansione del mercato», scrive il rapporto. Ormai è proprio il caso di dire che sono i mercati stessi a chiedere che la transizione energetica faccia il suo seguito. Arrivati a questo punto non possiamo più tirarci indietro, grazie al fatto che, dai negoziati climatici internazionali in giù, i governi sono riusciti a imprimere una direzione chiara ai mercati. La transizione è iniziata e ormai siamo intrappolati: tocca proprio finirla. Alla faccia di chi sventolava lo spettro di una “mano invisibile” per frenare gli investimenti sostenibili perché distruggono le nostre industrie. E bisogna continuare così: serve aumentare ancora la mole di investimenti, portando più supporto finanziario ai paesi in via di sviluppo. Anche perché più si rallenta più è difficile recuperare. Le emissioni cumulative, infatti, sono arrivate a 423,9 parti per milione nel 2024 (purtroppo la CO2 ha una vita media molto lunga, altrimenti non staremmo qua a scrivere di clima da decenni).

L’Europa nel frattempo conferma i propri obiettivi climatici nel suo NDC aggiornato, con una riduzione delle emissioni nette di gas serra tra il 66,25% e il 72,50% rispetto al 1990 entro il 2035, nonostante sia «cresciuto in diversi Stati il consenso verso le forze politiche negazioniste o quantomeno ostili al tema della lotta al cambiamento climatico», come spiega il sito Climalteranti.it. Ovviamente restano aperti ancora molti nodi, dalle risorse per l’adattamento, alla Giusta Transizione, al fondo Perdite e Danni, ma l’aria che si respira alla COP30 in corso a Belém in questi giorni sembra suggerire che i giochi siano ancora aperti e che l’ambizione climatica possa riaffermarsi (come documentato tra gli altri da Italian Climate Network).

L’immagine qui sopra mostra in particolare come si stanno comportando i paesi del G20. È importante saperlo, perché le economie di questa manciata di paesi sono responsabili del 77% di emissioni globali, quindi il grosso devono farlo loro. E le loro emissioni sono aumentate 0,7% nel 2024. Meglio degli altri, ma comunque sono aumentate. Solo sette membri del G20 hanno presentato nuovi NDC con nuovi obiettivi climatici per il 2035; tre li hanno annunciati. «Il G20 non è collettivamente sulla buona strada per raggiungere nemmeno i propri obiettivi NDC per il 2030. Dovranno urgentemente e velocemente aumentare l’azione per ridurre drasticamente le emissioni». Ecco, tornano i toni perentori dell’UNEP. Che ovviamente ha ragione, anche perché è un po’ immorale che chi ha emesso più gas serra di tutti finora adesso si arroga il diritto di prendersela comoda.

E però, ripensando a dieci anni fa, quando la crisi climatica non era nelle agende politiche come oggi, non possiamo che riconoscere il fatto che, come umanità, siamo riusciti a migliorare parecchio. E questo è importante per pretendere collettivamente una nuova spinta, più veloce e più decisa. Perché, se non dovessimo rimanere sotto 1,5°C (dobbiamo comunque mettercela tutta), c’è sempre 1,6°C, 1,8°C. Ogni decimo di grado conta e il pessimismo non serve a niente, soprattutto se proviene da chi si occupa di comunicazione climatica.

La Cop11 di Ginevra per contrastare l’epidemia di tabacco

Pubblicato il 17/11/2025

Lunedì 17 novembre, a Ginevra ha preso il via la Cop11, la Conferenza delle parti che riunisce tutti i firmatari della Convenzione quadro dell’OMS per il controllo del tabacco (FCTC). Un avvio con molto meno clamore e copertura mediatica della Cop30 di Belem. Eppure non sono poche le ragioni per guardare all’incontro con interesse, tra cui il ruolo dell’Italia che, purtroppo si conferma sempre di più come un ruolo scellerato. Ma andiamo con ordine.