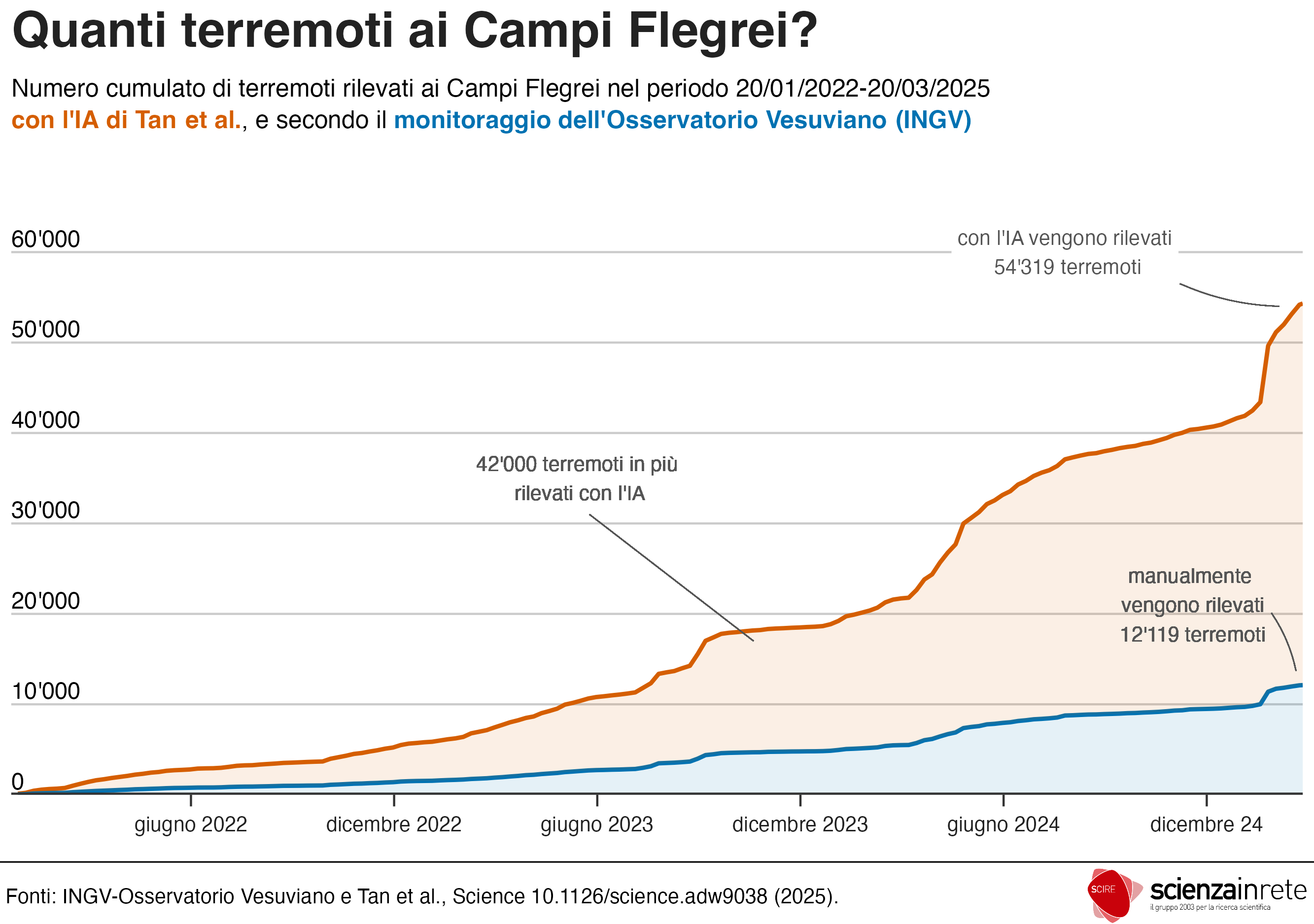

Un algoritmo di intelligenza artificiale su misura per i Campi Flegrei ha rilevato in tre anni di dati grezzi raccolti dai sismometri circa il triplo dei terremoti rilevati dal monitoraggio manuale dell’Osservatorio Vesuviano, migliorandone al contempo la localizzazione. I risultati, pubblicati sulla rivista Science a inizio settembre, potrebbero aiutare sia a scoprire la causa della crisi bradisismica in corso, che a migliorare la gestione del rischio nell’area della caldera.

Ogni puntino è un terremoto. Nell’immagine a sinistra viene visualizzato il catalogo manuale prodotto dell’Osservatorio Vesuviano, nell’immagine a destra quello ottenuto con l’algoritmo di deep learning in Tan et al., Science 10.1126/science.adw9038 (2025). Vengono mostrati solo i terremoti con magnitudo durata o locale superiore a uno. Più il colore del puntino è scuro, maggiore è la magnitudo del terremoto. Il periodo a cui si riferisce lo studio è 20/01/2022-20/03/2025.

Lo studio nasce dalla collaborazione tra l’Università di Napoli, Federico II, e l’INGV con il gruppo di ricerca di Gregory Beroza, sismologo della Stanford University, che per primo sei anni fa aveva mostrato che le reti neurali profonde possono fare per la sismologia quello che il James Webb Telescope sta facendo per l’astronomia: restituire immagini ad alta risoluzione del sottosuolo.

«All’inizio Greg, con cui ho un rapporto di lunga data, era interessato ad applicare (il deep learning, n.d.r.) a qualche vulcano italiano», racconta Warner Marzocchi, sismologo alla Federico II e uno dei coordinatori dello studio. «In realtà lui preferiva l’Etna perché c’erano più terremoti. Per fortuna sono riuscito a convincerlo che i Campi Flegrei sono di gran lunga più importanti dal punto di vista della società», continua e aggiunge «e non era ancora iniziata la crisi vera e propria. Dopo ovviamente è stato più facile convincerlo dell’importanza di questo studio.»

L’algoritmo di partenza, chiamato PhaseNet, era stato sviluppato da Beroza nel 2019 sui dati raccolti dalla rete di monitoraggio sismico della California settentrionale. Per questo lavoro è stato riallenato sui dati dei Campi Flegrei.

«Ogni operatore che inizia a lavorare al monitoraggio sismico di una nuova area viene allenato a riconoscere le forme d’onda tipiche di quell’area. Abbiamo fatto lo stesso con PhaseNet», spiega Sergio Gammaldi, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano e uno degli autori.

«Le forme d’onda su cui è stato allenato PhaseNet sono caratteristiche di una zona tettonica», spiega Gammaldi. In una zona tettonica i terremoti sono causati dal lento ma costante slittamento delle faglie l’una sull’altra. «I terremoti vulcanici sono completamente diversi», aggiunge.

Anna Tramelli, anche lei ricercatrice dell’Osservatorio Vesuviano e tra gli autori dello studio, nota poi che «i Campi Flegrei sono l’unico caso in cui più di 500.000 persone vivono all’interno della caldera vulcanica e questo crea un rumore sismico veramente elevato. Per questo la parte di allenamento è stata fondamentale anche per insegnare a PhaseNet la differenza tra un terremoto e il passaggio della Cumana o il tifo allo stadio.» Tramelli commenta che «alla fine l’intelligenza artificiale non è HAL 9000 di 2001 Odissea nello spazio che fa tutto da solo. Siamo noi a istruirla ed è capace di vedere ciò che gli insegniamo a vedere.»

Nel periodo considerato dallo studio, da gennaio 2022 a marzo 2025, l’algoritmo fatto su misura per i Flegrei ha rilevato quasi 54.000 terremoti, grosso modo 40.000 in più rispetto al sistema manuale di monitoraggio. Ma soprattutto ne ha localizzato meglio le sorgenti.

«Il fatto di avere molti più terremoti ci permette di avere una risoluzione maggiore sulla sismicità e quindi di dettagliare le faglie», spiega Tramelli.

«Abbiamo visto delle strutture molto meglio definite di quelle che vedevamo prima», commenta Marzocchi. «Soprattutto nella nuvola centrale, adesso vediamo degli allineamenti molto chiari, con strutture che uniscono Pisciarelli alla Solfatara, due centri di degassing molto importanti.»

Il magma in superficie non si “vede”

In un ambiente vulcanico ci si aspetta di vedere terremoti molto diversi da quelli tettonici, i cosiddetti terremoti ibridi o quelli di lungo periodo, ma «in realtà, non li vediamo, e per fortuna, direi», commenta Marzocchi.

Alcuni ricercatori hanno ipotizzato che il risveglio della caldera sia stato causato da una risalita di magma dalla camera profonda, posta a circa otto chilometri di profondità, verso la superficie. In questo caso, il rischio di un’eruzione imminente sarebbe significativo.

Altri sostengono invece che il rigonfiamento del terreno, e i terremoti che ne conseguono, siano causati dall’emissione di gas da parte del magma profondo verso l’ampio sistema idrotermale presente negli strati più superficiali della caldera. Il gas gonfierebbe le rocce e queste, sottoposte a stress, ogni tanto si fratturerebbero facendo tremare la terra.

«Ciò che per me è convincente è l’insieme dei risultati ottenuti con questo studio», commenta Marzocchi. Oltre a non trovare i terremoti tipici delle aree vulcaniche, gli autori non vedono neanche migrazione verso l’alto o il basso degli ipocentri dei terremoti. Inoltre, vedono che in terremoti con origine a mare le onde S, quelle trasversali, passano attraverso la caldera a 3-4 chilometri di profondità, «se ci fosse del magma questo non sarebbe possibile, perché questo tipo di onde non si propaga nei fluidi», spiega Marzocchi. Infine, la proporzione di terremoti con diversa magnitudo segue la stessa legge di decadimento esponenziale che si misura in zone tettoniche. Insomma «se c’è una risalita di magma, noi dal punto di vista sismico non la vediamo», conclude Marzocchi.

Secondo Tiziana Vanorio, geologa alla Stanford University e autrice di alcuni tra i più importanti studi sulla struttura della caldera flegrea, «la creazione automatica del catalogo sismico tramite machine learning è solo una delle componenti della localizzazione dei terremoti. Altrettanto fondamentali sono le proprietà fisiche delle rocce del sottosuolo, in particolare la velocità con cui delle onde sismiche viaggiano al suo interno. Inoltre, la struttura varia nel tempo per effetto delle fratture all’origine dei terremoti e il costante movimento dei fluidi geotermici».

Proprio tenendo in considerazione i cambi di velocità delle onde sismiche a seconda del mezzo che attraversano, Vanorio ha prodotto, nel 2005, il primo studio di tomografia 3D della caldera flegrea. Si tratta di una “TAC” del sottosuolo. Di recente, Vanorio ha partecipato a un aggiornamento di questa “TAC” dei Flegrei, includendo i terremoti registrati tra il 2018 e il 2024, durante l’attuale crisi bradisismica, confrontandola poi con quella della crisi precedente avvenuta tra il 1982 e il 1984.

«Ciò che per me è convincente è l’insieme dei risultati ottenuti con questo studio», commenta Marzocchi. Oltre a non trovare i terremoti tipici delle aree vulcaniche, gli autori non vedono neanche migrazione verso l’alto o il basso degli ipocentri dei terremoti. Inoltre, vedono che in terremoti con origine a mare le onde S, quelle trasversali, passano attraverso la caldera a 3-4 chilometri di profondità, «se ci fosse del magma questo non sarebbe possibile, perché questo tipo di onde non si propaga nei fluidi», spiega Marzocchi. Infine, la proporzione di terremoti con diversa magnitudo segue la stessa legge di decadimento esponenziale che si misura in zone tettoniche. Insomma «se c’è una risalita di magma, noi dal punto di vista sismico non la vediamo», conclude Marzocchi.

Secondo Tiziana Vanorio, geologa alla Stanford University e autrice di alcuni tra i più importanti studi sulla struttura della caldera flegrea, «la creazione automatica del catalogo sismico tramite machine learning è solo una delle componenti della localizzazione dei terremoti. Altrettanto fondamentali sono le proprietà fisiche delle rocce del sottosuolo, in particolare la velocità con cui delle onde sismiche viaggiano al suo interno. Inoltre, la struttura varia nel tempo per effetto delle fratture all’origine dei terremoti e il costante movimento dei fluidi geotermici».

Proprio tenendo in considerazione i cambi di velocità delle onde sismiche a seconda del mezzo che attraversano, Vanorio ha prodotto, nel 2005, il primo studio di tomografia 3D della caldera flegrea. Si tratta di una “TAC” del sottosuolo. Di recente, Vanorio ha partecipato a un aggiornamento di questa “TAC” dei Flegrei, includendo i terremoti registrati tra il 2018 e il 2024, durante l’attuale crisi bradisismica, confrontandola poi con quella della crisi precedente avvenuta tra il 1982 e il 1984.

La gestione del rischio sismico

I terremoti che stanno colpendo la zona negli ultimi anni sono molto superficiali. L’intensità con cui scuotono la terra è elevata vicino all’epicentro ma poi decresce rapidamente, anche per via del tipo di rocce che compongono il suolo. Il rischio insomma è molto localizzato intorno alle faglie su cui avvengono le fratture. Definire meglio posizione e geometria delle faglie significa saper identificare con maggiore precisione quali sono le zone a maggiore rischio sismico e quindi spendere in maniera più efficace le risorse limitate stanziate dal Governo per mitigare la vulnerabilità degli edifici.

«I terremoti continuano ad avvenire sulle strutture attive. Questo è molto importante perché ci permette di dire che se ci saranno altri terremoti, molto probabilmente continueranno ad avvenire sulle stesse strutture», spiega Marzocchi e aggiunge che da una prima analisi sommaria, le stesse faglie sembrano essere state responsabili della crisi bradisismica del biennio 1982-1984.

Il monitoraggio sismico del futuro

«Attualmente il nostro algoritmo gira in automatico tutte le notti in un server del centro di monitoraggio, in più può girare a richiesta quando vogliamo», spiega Tramelli. «L’idea è di migliorarlo e di implementarlo sempre meglio nel nostro sistema di monitoraggio.»

«Non è la prima volta che il deep learning viene usato per analizzare sequenze del catalogo sismico italiano», commenta Gammaldi, «ci sono diversi studi sulle sequenze de L’Aquila del 2009 e del Centro Italia del 2016, ma in quei casi non c’è stato riallenamento. Qui volevamo produrre un algoritmo da integrare nel monitoraggio sismico e dunque la fase di allenamento sui dati flegrei era indispensabile», conclude Gammaldi.

«L’applicazione di algoritmi di deep learning per il riconoscimento automatico dei terremoti in aree vulcaniche, come nel caso dei Campi Flegrei, rappresenta senza dubbio un passo importante per il rapido monitoraggio sismico», commenta Vanorio da Stanford. «Approcci simili erano già stati sperimentati in altre aree vulcaniche in passato, ma ogni area vulcanica può presentare caratteristiche uniche, e l’adattamento di questi algoritmi ai dati locali richiede un addestramento specifico», conclude.