Martedì 7 ottobre, il comitato Nobel dell’accademia delle scienze svedesi ha assegnato il premio per la fisica 2025 a John Clarke, dell’Università della California Berkeley, Michel Devoret, dell’Università di Yale e John Matthew Martinis dell’Università della California Santa Barbara, per aver dimostrato l’effetto tunnel e la quantizzazione dell’energia a livello macroscopico in un circuito elettrico.

Entrambi questi fenomeni sono previsti dalla teoria della meccanica quantistica, scoperta cento anni fa osservando il comportamento degli atomi e delle loro componenti.

I tre scienziati hanno dimostrato che si possono osservare anche in circuiti elettrici costruiti da materiali superconduttori, dispositivi che si possono vedere a occhio nudo.

Gli esperimenti premiati risalgono alla seconda metà degli anni Ottanta e vennero eseguiti all’Università di Berkeley, dove John Clarke aveva stabilito il suo gruppo di ricerca di cui allora facevano parte il post-doc Michel Devoret, proveniente centro di ricerca CEA Paris-Saclay in Francia, e il dottorando John Martinis.

«I tre scienziati misero a punto un esperimento estremamente sofisticato che dimostrò un aspetto fondamentale del comportamento della natura e allo stesso tempo aprì la strada della computazione quantistica basata su circuiti superconduttivi», commenta Francesco Tafuri, fisico all’Università di Napoli Federico II dove dirige il Quantum Technologies Lab.

A maggio del 2024 Tafuri ha presentato il computer quantistico basato su circuiti superconduttivi sviluppato dal suo laboratorio. La macchina è costituita da 24 qubit ed è il primo computer quantistico italiano.

L’effetto tunnel quantistico

Immaginiamo di essere in uno skatepark e di avere davanti una di quelle rampe a forma di U. Se lasciamo andare una palla da una certa altezza di un ramo della rampa non ci aspettiamo che questa superi quella stessa altezza una volta raggiunto il ramo opposto. Il motivo è semplice: non ha abbastanza energia per farlo. Le cose cambierebbero se le dessimo una spinta, dotandola così di una certa quantità di energia cinetica iniziale oltre a quella potenziale dovuta al fatto di essere tenuta a una certa altezza dal suolo.

Questa intuizione non vale se proviamo a immaginare una situazione simile a quella della rampa dello skatepark ma nel mondo atomico.

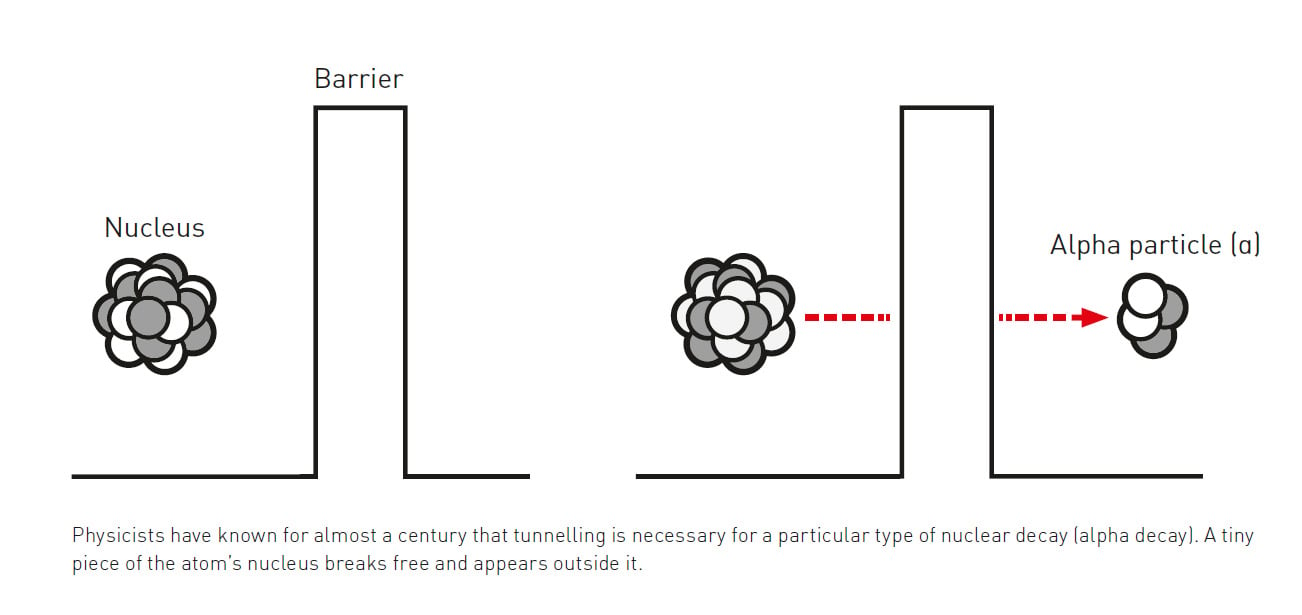

Consideriamo il caso di un nucleo di radio che decade in una particella alfa, cioè un nucleo di elio, e un nucleo di radon. Prima del decadimento, la particella alfa è intrappolata in una sorta di rampa a U all’interno del nucleo. Se nello skatepark la forza che governa il movimento della pallina è la gravità, qui è invece la cosiddetta forza forte che tiene insieme i nuclei degli atomi.

Se le cose andassero come prima, non ci si aspetteremmo di vedere mai la particella alfa fuori dal nucleo. Eppure, questo accade. Se avessimo un grammo di radio e aspettassimo un mese, vedremmo circa 36 microgrammi decadere in radon e particelle alfa.

Credit: Nobel Committee.

La meccanica quantistica spiega questo fenomeno attribuendo alla particella alfa una funzione d’onda, legata alla probabilità di trovare la particella nei vari punti dello spazio, interni ed esterni al nucleo. La teoria della meccanica quantistica mostra matematicamente che la funzione d’onda, seppure concentrata all’interno del nucleo, non è del tutto nulla fuori di esso e che quindi con una certa probabilità è possibile trovare la particella alfa libera, cioè osservare il decadimento del nucleo di partenza (il radio nel nostro esempio).

Non solo, la teoria permette di legare la funzione d’onda al tempo di vita medio del radio, cioè i tempo che dobbiamo aspettare per vedere decadere la metà degli atomi presenti in un campione. Una quantità misurabile sperimentalmente dà quindi accesso alle caratteristiche quantistiche del mondo microscopico.

Il tunneling quantistico nei circuiti elettrici superconduttivi

Un altro caso di tunneling quantistico venne ipotizzato da Brian Josephson nel 1962 considerando il comportamento di circuiti elettrici composti da materiali superconduttori. Alla fine degli anni Cinquanta tre scienziati americani, John Bardeen, Leon Cooper e John Robert Schrieffer, avevano formulato una teoria microscopica per spiegare il fenomeno della superconduttività.

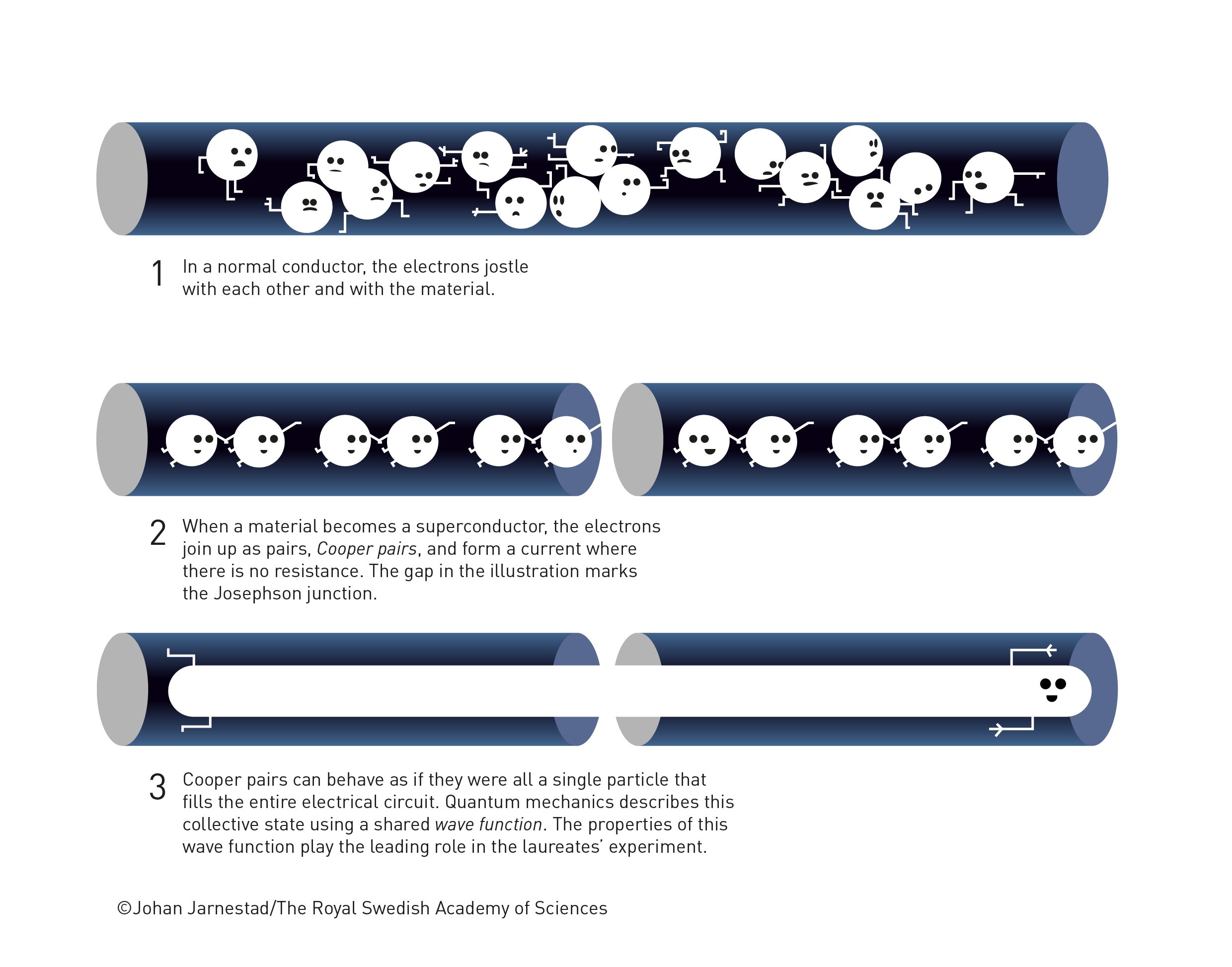

Normalmente un materiale conduce corrente elettrica opponendo una resistenza. Gli elettroni che si muovono da un capo all’ altro di un filo di rame, per esempio, sono rallentati dagli urti con gli atomi che costituiscono il reticolo cristallino del rame.

Negli urti parte gli elettroni trasferiscono parte della loro energia agli atomi del reticolo che vibrano più intensamente dissipando calore.

Nel 1911, il fisico Heike Kamerlingh Onnes e il suo gruppo all’Università di Leida, aveva osservato che raffreddando fino a circa -270°C un campione di mercurio, questo conduceva corrente senza opporre resistenza. In esperimenti successivi il gruppo osservò che una volta immessa una corrente su un anello superconduttore tramite una batteria, la corrente continuava a circolare nell’anello anche quando la batteria veniva disconnessa.

Ci vollero quasi cinquanta anni e la meccanica quantistica per capire perché e come questo è possibile.

Nel 1957 Bardeen, Cooper e Schrieffer ipotizzarono che a basse temperatura la maggior parte degli elettroni si organizza in coppie (chiamate coppie di Cooper) e che queste coppie si muovono in modo “sincronizzato” all’interno del reticolo (tecnicamente questo stato viene chiamato condensato di Bose-Einstein.)

Josephson, che nel 1962 era un giovane dottorando all’Università di Cambridge, ipotizzò che in un dispositivo composto da due superconduttori inframezzati da uno strato sottile di materiale isolante, le coppie di Cooper sarebbero state in grado di attraversare l’isolante e fluire nell’altro superconduttore.

Credit: Nobel Committee.

La sua ipotesi prevedeva inoltre che la corrente elettrica che attraversava la giunzione sia proporzionale alla differenza tra le fasi delle due funzioni d’onda che rappresentavano i due superconduttori ai capi della giunzione stessa (chiamata poi giunzione Josephson).

La fase di una funzione d’onda è l’attributo quantistico per eccellenza in un sistema microscopico, quella che incarna la natura ondulatoria delle particelle.

Josephson quindi suggeriva che una quantità macroscopica, la corrente, fosse legata a una caratteristica microscopica e intrinsecamente quantistica della materia, le fasi della funzione d’onda dei superconduttori. Come il tempo di vita di un atomo radioattivo è legato alla funzione d’onda delle particelle alfa emesse nel decadimento.

Nel 1963 ai Bell Labs venne provata sperimentalmente la teoria di Josephson, che per questo ricevette il premio Nobel nel 1973, insieme a Leo Esaki and Ivar Giaever.

Da micro a macro: la meccanica quantistica “a occhio nudo”

Fin qui il lavoro sui circuiti superconduttivi aveva mostrato un altro esempio di come variabili misurabili in laboratorio dessero accesso a caratteristiche quantistiche del mondo microscopico.

Il comportamento quantistico restava ancora un’esclusiva delle componenti microscopiche dei sistemi, le particelle alfa nei nuclei di radio in un caso e le coppie di Cooper in un superconduttore nell’altro.

Nel 1981, il fisico Anthony James Leggett dell’Università del Sussex, insieme al suo allora dottorando Amir Caldeira, ipotizzarono di poter osservare un comportamento quantistico a livello propriamente macroscopico in un circuito elettrico costituito da una giunzione Josephson.

L’idea di Leggett e Caldeira era la seguente: se si fosse riusciti a osservare il comportamento di una giunzione Josephson a temperature bassissime, ancora più basse rispetto a quelle necessarie per mantenere le sue componenti in uno stato superconduttivo, sarebbe stato possibile dire se questa si comportava in modo classico o quantistico.

Per capire meglio, possiamo immaginare che il circuito super conduttivo si trovi davanti un paesaggio energetico simile a una sequenza di rampe a U di uno skatepark, ma in discesa, come nella figura sotto. In inglese viene chiamato washboard, cioè tavola da bucato.

Lo stato del circuito superconduttivo è il puntino blu. La pendenza delle rampe è regolata dalla corrente che viene iniettata nel circuito, mentre la profondità di ciascuna rampa è legata alle caratteristiche della giunzione Josephson.

A temperature abbastanza “alte”, ma comunque dell’ordine di qualche millesimo di Kelvin, il puntino blu oscilla vigorosamente sul fondo di una delle rampe e inclinando la rampa a sufficienza dopo un po’ riesce a liberarsi e passare nella buca accanto. Così via con le buche successive. A livello macroscopico il passaggio del puntino blu da una buca all’altra si manifesta come la transizione da uno stato superconduttivo, quello previsto da Jospehson, a uno dissipativo. In questo stato, gli sperimentatori misurano una resistenza elettrica e il dissipa calore al passaggio della corrente.

Man mano che la temperatura viene abbassata, l’oscillazione del puntino si fa meno vigorosa e c’è bisogno di inclinare maggiormente le rampe perché cominci a passare da una buca alla successiva, e di conseguenza passare dallo stato superconduttivo a quello dissipativo. Non solo: c’è bisogno di aspettare più tempo perché questo avvenga.

Se il sistema fosse classico, sotto una certa temperatura il tempo necessario a passare da una buca alla successiva diventerebbe virtualmente infinito e pur inclinando molto le rampe (cioè aumentando molto la corrente iniettata nel circuito) non vedrei più alcuna transizione avvenire.

Tuttavia, se il sistema fosse quantistico osserverei una transizione anche a temperature bassissime e il tempo di attesa non dipenderebbe più dalla temperatura.

Dopo diversi tentativi non riusciti, furono Clarke, Devoret e Martinis nel 1984 a mettere a punto un sistema di filtri capace di isolare a sufficienza il sistema dall’ambiente per poter osservare per la prima volta che un circuito superconduttivo, “abbastanza grande da poterci mettere le mani sopra”, si comportava in modo quantistico. Non erano le coppie di Cooper a fare effetto tunnel, ma l’intero circuito.

Computer quantistici

Nel 1985 completarono l’esperimento, mostrando che il sistema aveva livelli quantizzati di energia. Usando delle microonde, i tre scienziati riuscirono infatti a portare il circuito negli stati eccitati.

La possibilità di controllare lo stato del circuito aprì la strada alla realizzazione dei primi qubit, bit quantistici, basati su circuiti superconduttori.

Nel 2014, Martinis, uno dei tre premiati, venne assunto dal Google Quantum A.I. Lab, il laboratorio di Google dedicato alle tecnologie quantistiche e all’intelligenza artificiale. Martinis guidò lo sviluppo del processore quantistico Sycamore, composto da 53 qubit superconduttivi.

Nel 2019 il gruppo annunciò, in un articolo sulla rivista Nature, di aver ottenuto, per la prima volta nella storia, il cosiddetto vantaggio quantistico. Aveva cioè mostrato che Sycamore era stato in grado di risolvere in 3 minuti un calcolo che avrebbe richiesto 10 000 anni al più potente dei computer classici. Questa conclusione venne poi messa in dubbio da IBM.

Il vantaggio quantistico venne dimostrato nuovamente nel 2020, ma con un sistema di qubit basato su fotoni, dal gruppo guidato da Chao-Yang Lu e Jian-Wei Pan dell’Università di Hefei in Cina.

«I circuiti superconduttivi sono una delle piattaforme di calcolo quantistico su cui si sta lavorando», spiega Tafuri, «quella su cui anche l’Italia è in grado di competere». «Ogni piattaforma per il calcolo quantistico ha i suoi vantaggi e svantaggi», spiega Tafuri riferendosi ai fotoni, ma anche agli atomi freddi e agli ioni intrappolati. «Il vantaggio dei qubit a superconduttore è senz’altro la scalabilità». IBM e Google stanno investendo su questa tecnologia più che su altre e questo probabilmente le darà un ruolo di primo piano, aggiunge Tafuri, ma secondo lo scienziato italiano il futuro della computazione quantistica sarà ibrido, basato cioè sulla combinazione di diverse tecnologie interfacciate tra loro.