Negli ultimi decenni, il DNA antico ha rivoluzionato la paleoantropologia, rivelando che il passato della nostra specie è molto più complesso di quanto immaginassimo. Grazie alle nuove tecniche di sequenziamento genomico, abbiamo scoperto che gli Homo sapiens moderni si sono incrociati più volte con altri ominini arcaici, come i Neanderthal e Denisovani. Ma il DNA non è eterno e si degrada rapidamente, conservandosi, comunque lacunoso, solo se certe condizioni climatiche sono soddisfatte, lasciando così molti reperti, interessanti dal punto di vista morfologico, ma “muti” dal punto di vista genetico.

Ma grazie allo sviluppo di una più recente disciplina, la proteomica antica, ci si ripromette ora di restituire voce a queste ossa silenziose. Le proteine, infatti, sopravvivono molto più a lungo del materiale genetico e possono fornire indizi preziosi sull’identità e le relazioni evolutive degli ominini. È proprio grazie a questa tecnologia che un team guidato da Qiaomei Fu ha analizzato un cranio di 146.000 anni fa rinvenuto a Harbin, nel nord-est della Cina, scrivendo, con uno studio pubblicato su Science, un nuovo capitolo della storia dell’evoluzione umana.

Denisovani, i nostri parenti senza volto

Ma chi sono i Denisovani? Sono una popolazione estinta di ominini, distinta sia dall’Homo sapiens che dai Neanderthal, che si stima sia vissuta tra 300mila e 55mila anni fa, in pieno Pleistocene. La loro scoperta e classificazione sono avvenute primariamente attraverso l’analisi genetica e quindi, fino a oggi, non sono classificati come specie a sé stante, non essendoci un olotipo (un esemplare su cui basare la descrizione) per definirli.

La scoperta risale al 2008 e alla Denisova Cave (Monti Altaj, Siberia meridionale), dove fu rinvenuto un piccolo frammento di falange appartenente a una giovane femmina. L’analisi del DNA mitocondriale nel 2010 e, successivamente, del DNA nucleare di questo reperto (soprannominato Denisova 3) rivelò che l’individuo apparteneva a una popolazione fino a quel momento sconosciuta, che condivideva con Neanderthal un antenato comune più recente rispetto all’essere umano moderno.

Nonostante la prima identificazione sia avvenuta in Siberia, l’evidenza genetica e fossile successiva ha rivelato che l’areale dei Denisovani era molto più esteso di quanto inizialmente ipotizzato e coincideva con parte di quello neanderthaliano e con parte di quello H. sapiens. Infatti il ritrovamento di una mandibola (nota come Xiahe Mandible) in un sito d’alta quota tibetano, datata a circa 160.000 anni fa, ha esteso il loro areale conosciuto a sud-est e soprattutto ha evidenziato un adattamento ad altitudini elevate.

Questa vasta distribuzione suggerisce l’esistenza di più “gruppi” denisovani geograficamente distinti con storie demografiche complesse. I ritrovamenti archeologici a loro associati ci dicono che erano cacciatori, con una certa capacità tecnologica di sfruttamento delle risorse e che producevano ornamenti, a suggerire una complessa cultura materiale.

Interazioni con altri ominini

Il contributo genetico dei Denisovani non è confinato ai soli resti fossili: è presente anche in piccole percentuali all’interno del genoma di alcune popolazioni umane moderne. Questa eredità, frutto di antichi episodi di incrocio (o introgressione) tra la nostra specie e i Denisovani è una delle evidenze più affascinanti della nostra storia evolutiva.

L’analisi genetica ha svelato infatti come l’impronta denisovana sia distribuita in modo disomogeneo tra le popolazioni globali, con picchi significativi in alcune aree geografiche. Per esempio, le popolazioni dell’Oceania, in particolare i nativi della Melanesia e della Papua Nuova Guinea, detengono la quota più alta di DNA denisovano (fino al 4-6% del loro genoma totale). Questa percentuale suggerisce che l’incrocio tra gli antenati di questi gruppi e i Denisoviani sia stato un evento significativo e relativamente recente nel loro percorso migratorio.

L’eredità denisovana nell’Asia Orientale presenta un quadro più sfumato e complesso. Le popolazioni di quest’area mostrano tracce che non derivano da un singolo evento di incrocio, ma da episodi di introgressione multipli e distinti avvenuti in diversi momenti e luoghi. Questa variabilità implica che i Denisovani fossero geograficamente diffusi e geneticamente eterogenei, e abbiano interagito con ondate di Homo sapiens in diverse località e in periodi differenti del Pleistocene.

Un’ulteriore prova cruciale della convivenza e interazione tra ominini arcaici è rappresentata dall’individuo Denisova 11 (soprannominato “Denny”). Questo reperto osseo, trovato nella Denisova Cave e risalente a circa 90mila anni fa, è risultato essere il figlio di una madre neandertaliana e di un padre denisovano, fornendo la prova diretta di un incrocio di prima generazione tra le due popolazioni arcaiche.

DNA Denisova e vantaggi evolutivi: il caso tibetano

Quando si eredita DNA da un fenomeno come quello dell’introgressione, quel residuo genetico non è sempre neutrale, ma può conferire vantaggi evolutivi tangibili, dimostrando il valore selettivo di questi antichi incroci. L’esempio più eclatante riguarda l’adattamento alla vita in alta quota. Molti tibetani possiedono una variante genetica, o allele, del gene EPAS1, cruciale per la risposta del corpo a bassi livelli di ossigeno (ipossia).

La variante specifica di EPAS1, che ottimizza la capacità del sangue di trasportare ossigeno senza gli effetti collaterali comuni (come l’eccessiva densità del sangue), è stata ereditata direttamente dai Denisovani. Un tratto che è stato selezionato positivamente, permettendo agli antenati dei tibetani di prosperare sull’altopiano. In questo senso, il genoma denisovano ha agito come una “riserva” di adattamenti pre-esistenti, fornendo a Homo sapiens una scorciatoia evolutiva per colonizzare ambienti estremi.

Il ritrovamento cinese

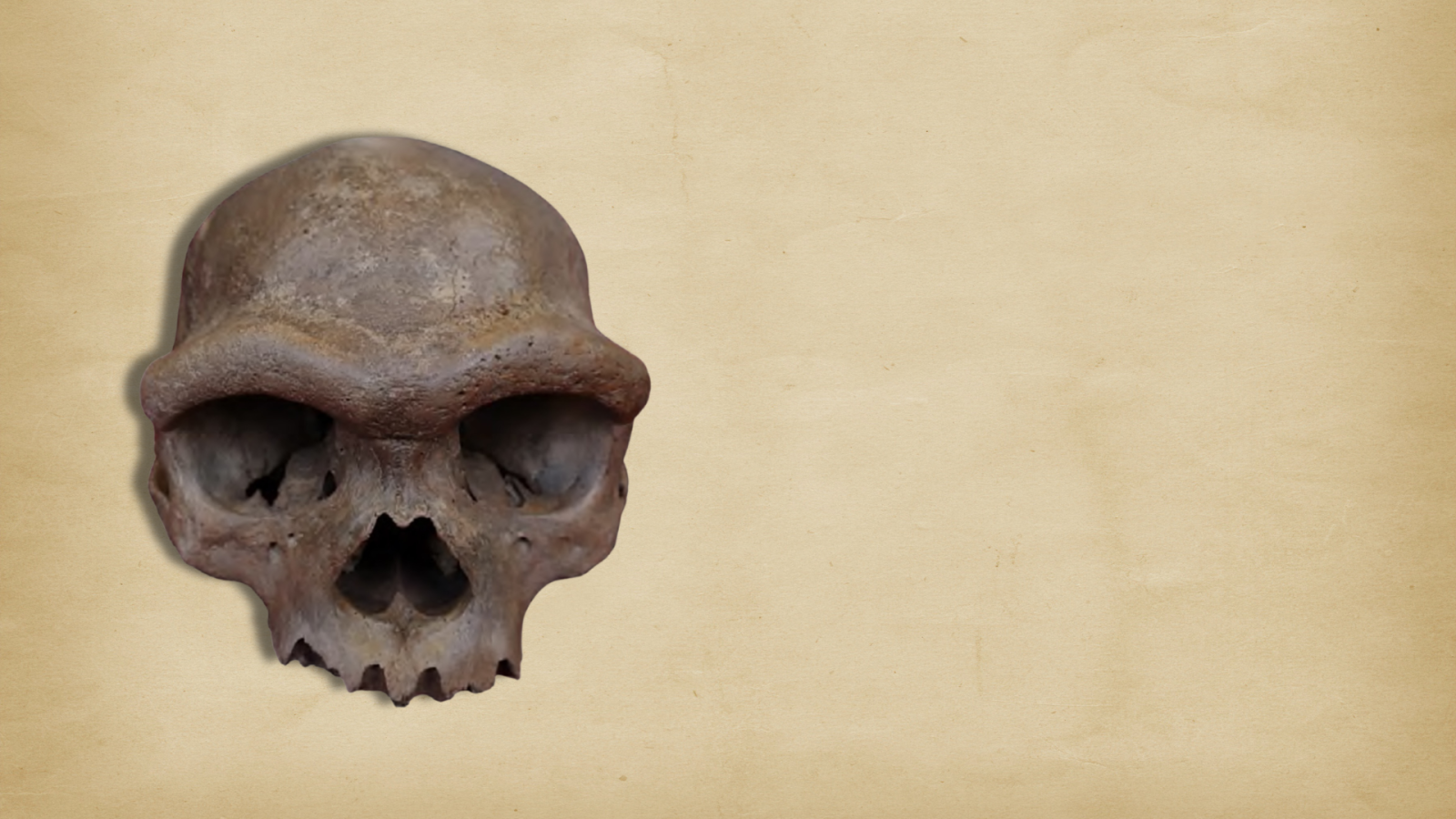

La scoperta in Cina del resto noto come “Harbin cranium” o “Dragon Man”, potrebbe finalmente dare un volto ai misteriosi Denisovani. Il cranio, scoperto casualmente negli anni ’30 del secolo scorso, è stato riportato alla luce solo di recente ed è straordinariamente ben conservato. Inizialmente è stato classificato come una specie diversa, chiamata Homo longi, ma grazie al team guidato da Fu, oggi sappiamo che è denisovano.

La sua morfologia è peculiare: un cranio grande, lungo e basso, con arcate sopracciliari pronunciate ma faccia sorprendentemente appiattita e volume cranico di circa 1.420 cm³. Queste caratteristiche rientrano nel range sia degli esseri umani moderni che dei neandertaliani, rendendolo una sorta di mosaico di tratti arcaici e moderni.

Non avendo altri riferimenti ossei completi, l’attribuzione del cranio non si basa sulla morfologia e, in assenza di sufficiente DNA nucleare antico per la classificazione standard, quest’ultima è stata ottenuta attraverso una pionieristica convergenza di dati molecolari.

Inizialmente, il gruppo di ricerca si sono è affidato all’analisi proteomica, riuscendo a identificare 95 peptidi ossei (frammenti di collagene e altre proteine) che sono stati attribuiti al lignaggio denisovano. A conferma di ciò, è stata recuperata e analizzata una porzione di DNA mitocondriale estratta dal tartaro dentale associato al reperto, il cui profilo è risultato coerente con quello noto dei Denisovani.

Questa è la prima volta in cui l’identificazione di un singolo individuo arcaico si basa sulla convergenza inequivocabile di due metodologie biomolecolari distinte, offrendo un grado di accuratezza eccezionale.

Un terremoto nel nostro albero filogenetico

Questa scoperta cambia il modo in cui possiamo ricostruire la nostra storia evolutiva. Se fino a oggi i Denisovani erano una “specie fantasma”, nota solo per il loro genoma, adesso, grazie ad Harbin, possiamo finalmente collegare un volto e una struttura anatomica a quel patrimonio genetico.

Alcuni studiosi arrivano a ipotizzare che il lignaggio denisovano possa essere più vicino a Homo sapiens di quanto non lo sia quello di Neanderthal, ma la prudenza è d’obbligo: mancano dati genomici nucleari completi e il contesto stratigrafico del ritrovamento resta incerto.

In questo nuovo possibile scenario, i Neanderthal potrebbero non essere il parente fossile più diretto degli umani moderni, come spesso si assume, ma parte di un quadro evolutivo più complesso con rami multipli e incroci.

La paleoproteomica: un contributo fondamentale alla paleoantropologia

Il caso di Harbin mostra come la proteomica possa aprire nuovi orizzonti: dove il DNA fallisce, le proteine possono fornire prove evolutive anche in resti antichi centinaia di migliaia di anni. Questo strumento molecolare diventa quindi cruciale e complementare rispetto all’analisi del DNA nello studio degli ominini antichi, soprattutto per i campioni del Pleistocene medio, per i quali il DNA è spesso irrecuperabile.

Il principale vantaggio risiede nella migliore conservazione delle proteine: la loro struttura molecolare è più resistente di quella genomica e permette quindi di estendere l’orizzonte temporale dell’analisi molecolare ben oltre il limite di sopravvivenza del DNA. Questa durabilità consente di recuperare preziose informazioni molecolari da fossili molto antichi, fino a oggi inaccessibili. Inoltre, il proteoma offre la capacità di identificare varianti aminoacidiche uniche, che fungono da firme molecolari essenziali per assegnare i resti a specifiche popolazioni o specie arcaiche.

Infine, l’analisi proteomica facilita il fondamentale compito di connettere i dati molecolari con le caratteristiche morfologiche osservate, offrendo una comprensione più completa e multidimensionale della storia evolutiva umana, come nel caso di reperti complessi quali il cranio di Harbin.

Nei prossimi anni, altri fossili dell’Asia orientale e sud-orientale verranno probabilmente riesaminati con queste tecniche, e alcuni potrebbero rivelarsi Denisoviani “nascosti” in collezioni già note, oppure smentire attribuzioni precedenti. Data la scarsità di resti denisovani confermati, la proteomica antica potrebbe consentire così di identificare un numero maggiore di individui, permettendo di fare un enorme passo in avanti nella conoscenza non solo dei Denisovani, ma in generale della storia evolutiva del genere Homo.

L’identificazione del cranio di Harbin segna quindi una svolta, sia dal punto di vista tecnologico e analitico, sia da quello della paleoantropologia: i Denisoviani non saranno più solo una sequenza genetica nei laboratori di paleogenomica, ma una presenza fisica e riconoscibile nel nostro albero filogenetico.