Dopo l’alluvione del fiume Misa di settembre 2022, nelle Marche, a Senigallia, vari gruppi di lavoro si sono messi a studiare i vari aspetti fisici, idraulici, geologici, ecc. Nell’ambito del partenariato Return, è stato condotto tra gli altri lo studio Suspended transport of gravel in rivers: Empirical evidence from the 2022 flood in the Misa River (Eastern Apennines, Italy) con prima firma di Andrea Brenna, del dipartimento di geoscienza dell’Università di Padova.

I risultati principali suggeriscono che i sedimenti che entrano in sospensione durante un’alluvione non sono solo quelli fini, ma possono essere anche quelli di più grandi dimensioni, con conseguenti danni di diversa entità lungo il corso del fiume.

Di seguito l’area di studio, con evidenziati i fiumi principali e la piana alluvionale.

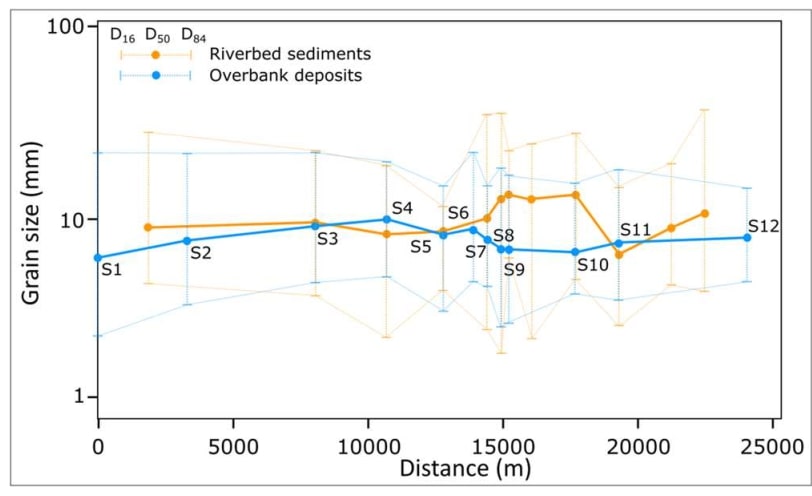

Ecco anche il grafico che mostra le tipologie di sedimento emerse lungo il corso del fiume.

La longitudinal distance è la distanza misurata lungo il corso del fiume, dalla sorgente verso la foce, in questo caso tra i paesi di Arcevia e Pianello d’Ostra per 24 km. Gli “overbank deposits” sono i depositi di tracimazione, cioè i sedimenti che si depositano al di fuori del canale principale del fiume quando l’acqua tracima dalle sponde durante le piene. I “riverbed sediments” sono i sedimenti dell’alveo, cioè i sedimenti che costituiscono il letto del fiume, che rappresentano il materiale di fondo del fiume e hanno generalmente dimensioni leggermente maggiori rispetto ai depositi di tracimazione. Dallo studio.

Per capire meglio i risultati dello studio e le sue eventuali ricadute sulla gestione delle alluvioni abbiamo intervistato Andrea Brenna, a seguire.

Perché avete pensato di indagare se i sedimenti grossolani fossero entrati in sospensione nell’alluvione del Misa del 2022?

In condizioni ordinarie, le ghiaie si muovono lungo i corsi d’acqua in contatto con il fondo dell’alveo attraverso un meccanismo noto come “trasporto al fondo”. Come gruppo di ricerca ci occupiamo di analizzare gli effetti geomorfologici prodotti sui corsi d’acqua da eventi di piena ad alta magnitudo. A seguito dell’evento estremo che ha interessato il fiume Misa nel settembre 2022, abbiamo osservato direttamente in campo una situazione del tutto peculiare.

Di cosa si tratta?

Alcune ghiaie, che solitamente rinveniamo esclusivamente all’interno dell’alveo, erano state depositate in posizioni inattese, cioè su superfici esterne all’alveo, topograficamente sopraelevate di alcuni metri rispetto al letto del fiume e definibili come terrazzi fluviali. In condizioni di trasporto al fondo, è difficile che sedimenti così grossolani possano raggiungere superfici tanto elevate, le quali vengono normalmente interessate soltanto dall’accumulo di sedimenti fini trasportati in sospensione e depositati durante le esondazioni.

Come avete spiegato il fenomeno?

Per spiegare questa anomalia, abbiamo ipotizzato che, durante l’evento alluvionale, il trasporto in sospensione possa aver coinvolto anche una parte delle ghiaie fluviali, consentendone così il deposito sui terrazzi durante la fase di esondazione. La domanda di ricerca a cui abbiamo cercato di rispondere è quindi nata direttamente sul terreno, osservando delle evidenze di campo che difficilmente riuscivamo ad interpretare sulla base dei classici meccanismi di trasporto del sedimento.

Chiaro, e come avete inserito i vostri risultati nel contesto della letteratura esistente sull’argomento?

Le teorie idrauliche classiche, che abbiamo utilizzato per verificare la nostra ipotesi, non escludono la possibilità che le ghiaie possano essere trasportate in sospensione da un flusso d’acqua sufficientemente energetico. Tuttavia, le condizioni necessarie a generare tale modalità di trasporto risultano relativamente rare, e la ghiaia viene comunemente considerata un materiale che, nei contesti fluviali, si muove come trasporto al fondo. Di conseguenza, nella maggior parte degli studi dedicati ai processi geomorfologici indotti dagli eventi di piena, il trasporto in sospensione delle ghiaie non è stato preso in considerazione. La nostra ricerca e i relativi risultati ottenuti in termini di meccanismi di trasporto rappresentano quindi delle novità nell’ambito della geomorfologia fluviale.

Questo che conseguenze può avere?

Alla luce delle evidenze di terreno raccolte nel caso studio del Fiume Misa, riteniamo che alcuni depositi grossolani descritti in precedenti ricerche su alti corsi d’acqua colpiti da eventi alluvionali estremi, come nel caso della Tempesta Irene del 2011 che interessò ampie aree del Centro e Nord America, possano essere reinterpretati come il risultato di dinamiche e processi simili a quelli indagati nel nostro studio.

Da cosa dipende l’entrata in sospensione di materiale grossolano?

Perché si inneschi il trasporto in sospensione delle ghiaie è necessario che si verifichi un flusso estremamente veloce ed energetico, associato a tiranti idrici, ossia profondità dell’acqua, molto elevati. Una tale condizione presuppone una piena di grande intensità, generata da piogge abbondanti che si verificano in tempi brevi, ovvero fenomeni idrometeorologici sempre più diffusi nell’attuale contesto climatico. Tuttavia, questo fattore da solo non è sufficiente. In genere, infatti, un corso d’acqua soggetto ad una piena estrema tende ad allargare il proprio alveo per favorire il deflusso dell’acqua, riducendone così le profondità. Perché si verifichino condizioni idrauliche idonee al trasporto in sospensione delle ghiaie, sono necessarie altre condizioni geomorfologiche al contorno che limitino l’allargamento dell’alveo.

Quali?

Tali condizioni sono rappresentate da sponde poco erodibili costituite, per esempio, da materiali coesivi o da roccia, e da alvei incisi nella pianura circostante, delimitati da sponde alte e subverticali. Il caso del fiume Misa presentava proprio la combinazione di tutti questi fattori predisponenti e innescanti per il trasporto in sospensione della ghiaia.

Perché è importante conoscere questi aspetti per future alluvioni?

La pericolosità alluvionale e il relativo rischio nelle aree di pianura vengono generalmente valutati in termini di potenziale allagabilità. Tuttavia, il trasporto di materiale grossolano in tali contesti rappresenta un processo distinto, governato da dinamiche proprie e potenzialmente in grado di generare danni a persone, infrastrutture e servizi. Una conoscenza più approfondita del sistema fluviale e delle condizioni morfologiche e idrauliche che possono favorire l’attivazione di questi fenomeni, non estremamente comuni nel passato ma la cui frequenza potrebbe essere in aumento per gli effetti del cambiamento climatico, è quindi fondamentale per migliorare la nostra capacità di valutare la pericolosità e il rischio alluvionale in modo più completo.

Che altri approfondimenti servirebbe fare?

Trattandosi di un primo studio dedicato a questo tema, sarà necessario estendere la ricerca ad altri casi studio per confermare e affinare i criteri e le condizioni che determinano l’innesco di tali processi di trasporto. Per rendere i risultati estendibili ad altri contesti, anche in un’ottica di pianificazione e quindi di prevenzione del rischio e non solo di ricostruzione di processi avvenuti nel passato, è fondamentale affrontare le attuali limitazioni della modellazione idraulica.

Come si può migliorare?

Tale modellazione potrà essere migliorata, per esempio, integrando in modo più completo la complessa topografia degli alvei fluviali e delle pianure alluvionali circostanti, che, se osservate con il necessario dettaglio, si rivelano tutt’altro che elementi del paesaggio perfettamente pianeggianti. Infine sarà fondamentale approfondire lo studio delle caratteristiche delle sponde fluviali e come la relativa composizione e geometria siano in grado di controllare le risposte morfologiche degli alvei.

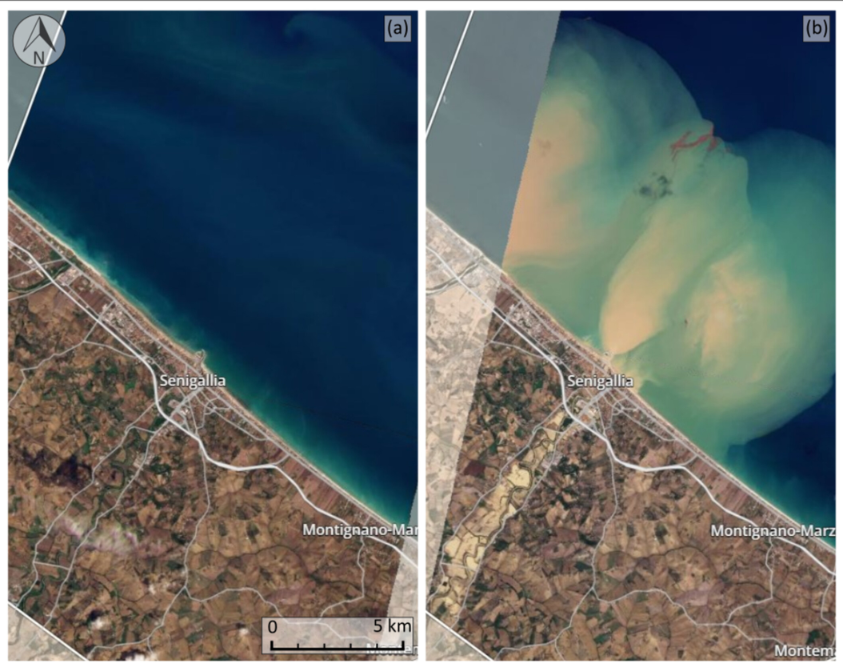

La foce del Misa in (a) condizioni normali (11 settembre 2022) e (b) durante l’alluvione (16 settembre 2022) dove è visibile una grande colonna di sedimenti fluviali scaricata nel Mare Adriatico, insieme a tracce di deposito di sedimenti (in marrone chiaro, lungo il corso del fiume) lasciate dall’acqua tracimata sulla pianura alluvionale. Dallo studio.