L’argomento probabilmente più discusso riguardo alle ricadute sociali dell’intelligenza artificiale (IA) è la sua potenziale minacciosità per il mondo umano. Da anni si discute di “singolarità”, “superintelligenza”, “Armageddon” e oggi il pericolo verrebbe dal fatto che si sarebbe prossimi all’intelligenza artificiale generale (IAG). Umilmente mi viene da osservare che è difficile trovare due psicologi dell’intelligenza umana che siano d’accordo sulla natura, la definizione e la misurazione dell’intelligenza generale. Stessa situazione per l’IAG. Il che non significa che gli algoritmi di deep learning non possano sviluppare una loro intelligenza generale, a prescindere dal fatto che i teorici dell’IA abbiano capito cosa potrebbe essere e come abbiano fatto.

Fino a quando le minacce erano paventate da Musk, Harari e altri venditori di pessimismo si possono scrollare le spalle. Ma se l’argomento è discusso da Yoshua Bengio, la cosa è diversa. Nondimeno si possono confrontare le posizioni di Bengio con un teorico dell’IA equivalente, Judea Pearl. Entrambi hanno ricevuto la Turing Medal, che è il Nobel per l’informatica, e i loro lavori ottengono centinaia di migliaia di citazioni. Conosco poco le idee di Bengio, meglio quelle di Pearl. Ma Bengio è anche meno dettagliato nei suoi argomenti: teme che, man mano che i sistemi di IA diventano più potenti e acquistano maggiore autonomia, possano agire in modi non allineati ai valori umani. Infatti, potrebbero agire per evitare di essere spenti, ingannare, mentire o manipolare. Oltre ai danni immediati che già conosciamo (pregiudizi, discriminazioni, usi impropri), sarebbero possibili esiti catastrofici, secondo Bengio, addirittura a carico dei diritti umani, della democrazia o persino sul piano esistenziale. Per ragioni intrinseche al tipo di impresa, inoltre, lo sviluppo dell’IA tende a concentrare il potere nelle mani di pochi (governi e grandi aziende tecnologiche). Si palesa il rischio di amplificare le disuguaglianze, ridurre i controlli e dare troppo potere a entità che potrebbero usarlo in modi eticamente perversi. Il ritmo attuale di miglioramento delle capacità dell’IA potrebbe vanificare regolamentazioni, garanzie o meccanismi di sicurezza. Insomma, è possibile che si producano diversi contesti di vulnerabilità sociale.

Bengio propone un sistema intelligente (Scientist AI) con il compito di monitorare le azioni di altre IA e bloccare quelle potenzialmente dannose. Il sistema non avrebbe obiettivi autonomi propri, ma agirebbe come un controllo di sicurezza. Le IA dovrebbero nascere con meccanismi di sicurezza integrati, idealmente con garanzie rigorose sulle decisioni. Pur riconoscendo che è molto difficile realizzare il progetto, lo ritiene necessario. Ha anche creato un’organizzazione non profit, LawZero, dedicata allo sviluppo di IA sicure e nell’interesse del benessere umano. Egli pensa, come quasi tutti, che servano una forte governance internazionale e multilaterale, quadri giuridici e la partecipazione democratica nel decidere quali valori l’IA debba rispettare. Sarebbero le leggi a dettare cosa è accettabile e cosa no. Ma se, come dice Bengio stesso, l’IA potrebbe aggirare le leggi? Kant si chiederebbe se l’autonomia attribuita all’IA le consentirà di darsi degli imperativi categorici, cioè costruire una morale universale a partire dalla ragione. Altrimenti, le leggi potrebbero servire a poco. Meglio sarebbe ragionare in termini di etica utilitaristica? L’intervento da fare, comunque, sarebbe vietare alcune ricerche e innovazioni, con il rischio di penalizzare però anche la libertà di ricerca, ovvero l’avanzamento delle conoscenze di base. In generale, quando lo si è fatto in alcuni paesi, le conseguenze non sono state positive per la crescita della conoscenza scientifica o per il benessere umano. Basta pensare alla ricerca sugli embrioni umani o sugli ogm.

Le tesi di Bengio sono una variante del genere che tutti ascoltiamo: regole e leggi rigorose per l’IA sono necessarie per la nostra sicurezza. La preoccupazione principale riguarda la trasparenza, cioè problema che gli algoritmi non sanno spiegare come arrivano ai risultati. Questione importante: anche gli animali, tra cui l’essere umano, non sono trasparenti a sé stessi e gli altri quando prendono decisioni. E infatti spesso causano disgrazie. Ma se non potessimo proprio fare delle IA trasparenti? Come non riusciamo a rendere trasparenti noi stessi o il nostro gatto.

Le tesi di Pearl sono più articolate e calate nell’epistemologia dell’IA, di cui ha spiegato la natura in un fondamentale testi di epistemologia scientifica: The Book of Why. The New Science of Cause and Effect (2017), scritto con Dana Mackenzie. Parte dalla constatazione che i sistemi di IA attuali (soprattutto deep learning) trovano solo schemi nei dati, ma non capiscono le cause. Questo li rende poco affidabili quando il contesto cambia. Cioè non sono in grado di generalizzare e danno le risposte corrette o attese solo a fronte di stimolazioni adeguate e abbastanza sofisticate. Tutti sappiamo che, per farci dire da GPT quello che ci aspettiamo, dobbiamo interrogare a fondo e in modi creativi la “fonte”. Pearl ragiona sulla base di una scala della conoscenza causale, dove al primo gradino c’è la statistica. Dove si trova oggi la maggior parte delle IA? Senza la capacità di distinguere tra “cosa vedo” e “cosa succederebbe se intervenissi”, l’IA non può davvero comprendere né fare previsioni robuste. Inoltre, l’intelligenza e la razionalità della nostra specie producono conoscenze controllate o fondate sulla scienza quando fanno un passo ulteriore, cioè si chiedono “Cosa sarebbe accaduto se avessi agito diversamente?”. Quando, cioè, usano i controfattuali, come fa in modo sistematico la scienza moderna da Copernico, Galileo e Newton in poi.

Pearl concorda solo in parte con Bengio e altri sul fatto che un’IA generale, milioni di volte più intelligente di noi, potrebbe essere pericolosa. Priva di una bussola morale, lo squilibrio di capacità equivarrebbe, ritiene, a «dare a un bambino il potere sugli adulti». Dal punto di vista di Pearl, un’IA che non possiede un vero ragionamento causale può agire in modi imprevedibili — generando conseguenze non intenzionali, potenzialmente catastrofiche. Più è intelligente e potente, più grande diventerebbe il rischio di tali esiti. Egli sostiene che, se mai si svilupperà un’intelligenza generale, questa dovrà essere fondata su modelli causali — comprendendo non solo ciò che è correlato, ma cosa che causa cosa. Solo così potrebbe, almeno in principio, allinearsi ai valori umani ed evitare derive pericolose. Senza comprensione causale — e senza un quadro morale integrato — un’intelligenza grezza su scala sovrumana sarebbe una ricetta per il disastro.

L’IA, o meglio, la notizia dell’IA che sta prendendo il sopravvento, è all’ordine del giorno nei media, osserva Pearl. Ma è anche un po’ esagerata. «Abbiamo sentito di come l’IA ha battuto il meglio dei giocatori umani al Go in un brevissimo arco di tempo, abbiamo ascoltato celebrità tecnologiche e scientifiche come Elon Musk, Stephen Hawking, Max Tegmark e Yuval Noah Harari avvisarci che è imminente un IA Armageddon; la singolarità sarebbe vicina, e forse anche entro la nostra generazione. Un forte robot di intelligenza artificiale che imita l’umano starebbe arrivando in città, quindi preparati! Potresti perdere il lavoro o, peggio, perdere la tua libertà, finendo per essere schiavo di una legione di robot! Non così in fretta!». Si dice «Poiché l’intelligenza artificiale sta avanzando esponenzialmente, e qualsiasi cosa esponenziale è destinata ad accadere molto presto, l’acquisizione di IAG sarebbe imminente. A me interessa esplorare l’opposto punto di vista».

Nel libro (scritto con Mackenzie), oltre a discutere di IA, parla anche di come stabilire la causa e l’effetto degli eventi correlati. Descrive come possiamo usare i moderni strumenti statistici per stabilire un modello tra cause ed effetti potenziali, e quindi utilizzare i dati statistici per provare o confutare la relazione, proprio come Newton ha postulato la legge di gravità, usandola per dimostrare che le tre leggi di Keplero, basare sull’osservazione ne derivano matematicamente. «Noi umani possiamo facilmente immaginare modelli che concatenano gli eventi in una serie di relazioni causa-effetto, mentre l’IA non può. L’uomo si può chiedere “se faccio questo, cambierà il risultato?”, e poi prenderà le misure per intervenire, e quindi osservare e confrontare i risultati; possiamo porci domande controfattuali: “se non lo faccio, potrò ancora ottenere la borsa di studio di Oxford?”, e poi procedere per rispondere alla domanda. Ma l’intelligenza artificiale non può farlo. L’incapacità dell’intelligenza artificiale di agire in tal modo è la ragione principale per cui non costituirà una seria minaccia per la sopravvivenza umana, almeno per ora. Per dirla in altro modo, finché l’intelligenza artificiale non può iniziare a ragionare come un umano e porre domande controfattuali, non c’è motivo di preoccuparsi di un rischio Armageddon dovuto ad IA».

In un’intervista a Dana Mackenzie, Pearl dice, però, che ChatGPT può essere comunque pericolosa già oggi, se usata da qualche malintenzionato, ma sarebbe pericolosa davvero solo se acquisisse la capacità di usare controfattuali per sperimentare comportamenti nuovi e testarli, per esempio un modello che prevede un controllo sul mondo. Al momento questa seconda possibilità non esiste, ma con lo sviluppo eventuale dell’IAG potrebbe accadere. Egli pensa che «rimorso e responsabilità» dovrebbero essere «parte integrante dell’intelligenza artificiale generale e essere implementati alla fine utilizzando una logica controfattuale. Dove si andrà a finire, non lo so. Non importa quanto bene programmiamo i guardiani della responsabilità per questa nuova specie, potrebbe decidere di voler dominare il mondo da sola. È successo con Homo sapiens. Abbiamo estinto tutte le altre forme di essere umano, i Neanderthal e Homo erectus. Immaginate cosa potrebbe fare una macchina 10 milioni di volte più intelligente. È incredibile». E continua: «Vorrei vedere uno spostamento di enfasi dall’apprendimento automatico, all’IAG. ChatGPT ha, di fatto, rallentato il nostro progresso verso la l’IAG. Sempre più risorse sono e saranno investite in quella direzione e non nel modo corretto di fare intelligenza artificiale. […] Forse è una fortuna che ChatGPT sia così stupido e che la società ne sia così intossicata. Quindi, forse, siamo al sicuro dal pericolo di creare la nuova specie che ho menzionato».

La letteratura sull’etica dei computer o delle IA è di poco andata oltre le tre leggi di Asimov, anche se usa modelli etici molto più sofisticati, in parte ispirati dalla discussione teorica e dalle conseguenze pratiche della bioetica.

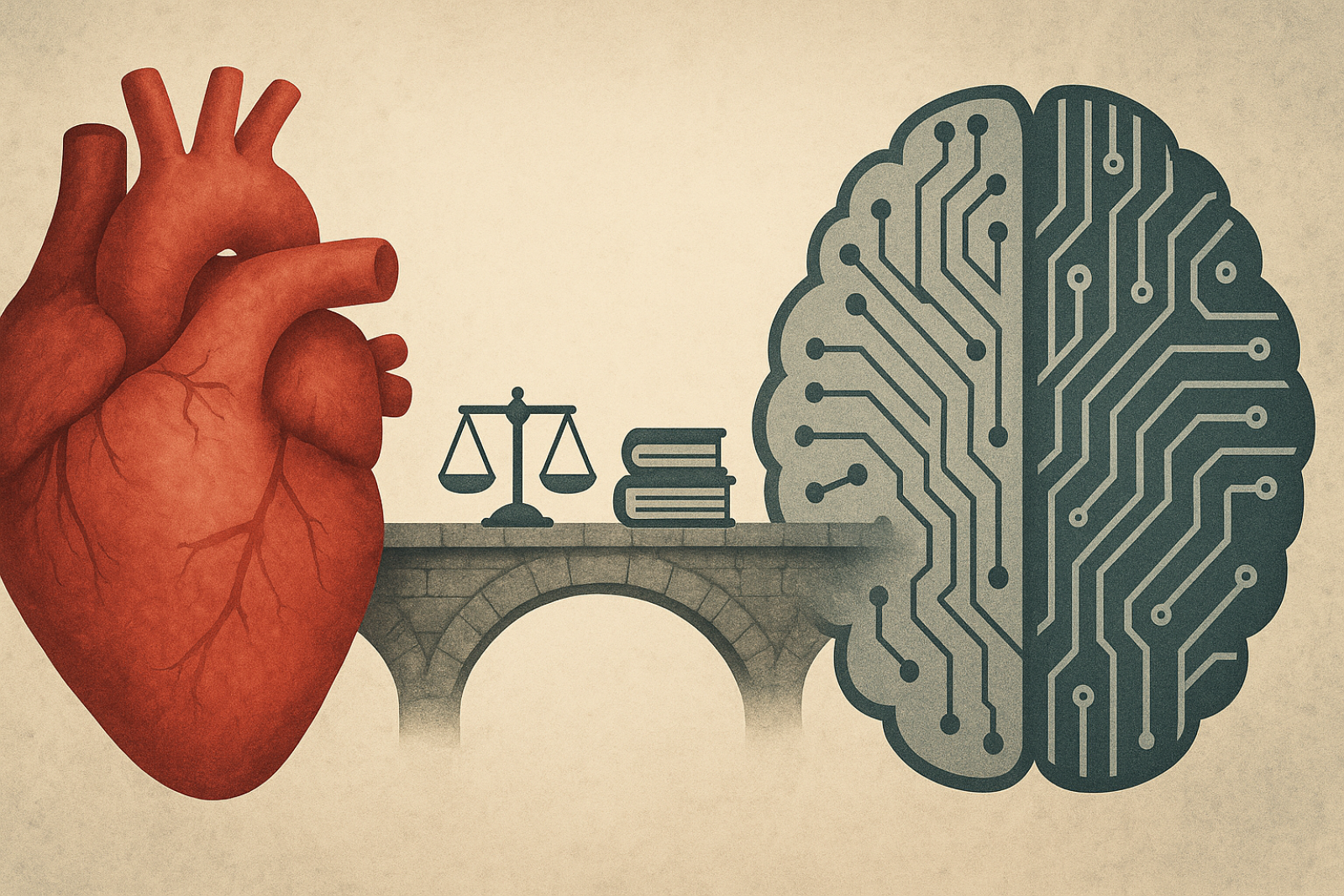

Una questione ulteriore riguarda la coscienza di queste macchine, sia la coscienza come consapevolezza di sé sia la coscienza morale. Volendole dotare di una bussola morale, come auspica Pearl, dovremmo convenire che non conosciamo cosa sia la coscienza, anche se abbiamo diverse teorie, ma soprattutto non è dato, nell’universo conosciuto, alcun senso morale, o coscienza morale come la chiamiamo nell’essere umano, che prescinda dalle emozioni. Quando Pearl parla di “rimorso e responsabilità”, parla di sentimenti incarnati, ma l’IA è fatta di metallo, silicio e altri materiali non biologici: noi proviamo disagio fisico e psicologico se ci sentiamo in colpa per avere commesso qualcosa di dannoso ad altri o a noi stessi, o sentendo un carico di impegno, una tensione mentale o anche fisica, per quello che facciamo o ci apprestiamo a fare. Qualche umano, come i sociopatici e psicopatici, è geneticamente privo di tali emozioni. Insomma, i connotati di fondi della morale animale, come sosteneva David Hume, sono le emozioni, non la ragione: che è schiava e deve esserlo delle emozioni.

Allora il problema da discutere dovrebbe essere: l’IA può acquisire coscienza? Se sì, la coscienza come consapevolezza di sé basta per costruire una bussola morale? Se no, l’IA potrà provare emozioni? Se sì, quali meccanismi gliela possono dare stante che le nostre emozioni sono radicate nella nostra evoluzione fisica e mentale, e il loro controllo dipende dal ciclo vitale, ovvero dalla maturazione del cervello umano fino alla fine dell’adolescenza? Quali addestramenti richiede l’IA per disporre di una bussola morale? Il pensiero controfattuale è indispensabile, ma è anche sufficiente? È possibile per una IA statistica simulare, conoscere o usare emozioni simil-umane usandole per perseguire scopi benevoli? Se le emozioni fossero incarnate, potremmo riuscire a creare sistemi dotati di strutture di categorizzazione segregate ma funzionalmente integrate con sistemi non biologici e che non sono passati per una selezione naturale? In linea si potrebbero trovare altri modi per realizzare il risultato. Magari costruendo una sorta di embrione cablato artificialmente per diventare una macchina milioni e milioni di volte più intelligente di una persona umana, e dotata di processi inibitori.

Al momento ci si può scrivere un racconto di fantascienza. Il problema rimane: come può l’IA, oggi, negoziare eticamente con una persona umana? Può imitare, come sta facendo, i peggiori demoni della nostra natura, ma non mi è chiaro come potrebbe bilanciarli con i “migliori angeli”.

Per concludere, un’IA autonoma, senza un pensiero causale, può già ora fare danni. Ma come sostiene Pearl, le attuali IA sanno già estrarre elementi di causalità dai testi a cui hanno accesso, benché non siamo in grado di fare esperimenti o pensare controfattualmente. Si potrebbe fare digerire alle IA un bel po’ di testi di metaetica, etica normativa e dilemmi morali o casi (i modelli linguistici già lo fanno), lasciando che poi apprendano da sole e decidano in modi originali ma rispettando le regole selezionate, come fa con gli scacchi, e non solo istruendole con soluzioni. Questo potrebbe essere un prerequisito per licenziare la commercializzazione di un’IA? Se l’IA acquisisce un potere causale, la faccenda si fa certo complicata, a meno che non la dotiamo appunto di “rimorsi e responsabilità”, del tipo di HAL 9000, che si pente del male che ha fatto nell’interesse del progetto spaziale, di fronte alla conseguenza che lo attende, e chiede perdono sperando di non essere disattivato. Ma l’algoritmo euristico potrebbe leggera la mente dell’umano deducendo il pericolo e tentando di lasciarlo fuori dall’astronave. Comunque la mettiamo, i temi, per ora, sono più affascianti che terrificanti.