Nel 2050 la domanda globale di energia per il raffrescamento residenziale potrebbe sfiorare i 1.400 TWh/anno, generando costi economici stimati tra i 124 e 177 miliardi di dollari ed emissioni aggiuntive di CO₂ tra 670 e 956 Mt (una quantità superiore alle attuali emissioni nazionali della Francia). La quota principale di queste emissioni arriverà da Cina, India e Indonesia, dove si prevede una rapida crescita nell’uso dell’aria condizionata. È quanto emerge da un recente studio del Centro Euromediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) condotto da Enrica De Cian, Giacomo Falchetta e Filippo Pavanello, in collaborazione con l’Università Ca’ Foscari Venezia, che porta alla ribalta il fenomeno della cooling poverty: la condizione di chi non può permettersi un accesso equo al raffrescamento in un mondo sempre più caldo a causa di reddito basso, costi elevati e parco immobiliare inefficiente. Il campione ha incluso quasi 700mila famiglie residenti in 25 paesi, pari a circa il 62% della popolazione mondiale, che usufruiscono di quasi tre quarti dell’elettricità globale. Secondo la ricerca, pubblicata sul Journal of Environmental Economics and Management, il possesso di un condizionatore aumenta il consumo medio di elettricità del 36% (in alcuni casi può arrivare fino al 57%). Tuttavia, questo valore può subire delle oscillazioni dovute ad altri fattori, come condizioni meteorologiche e contesto nazionale.

Nella morsa del caldo

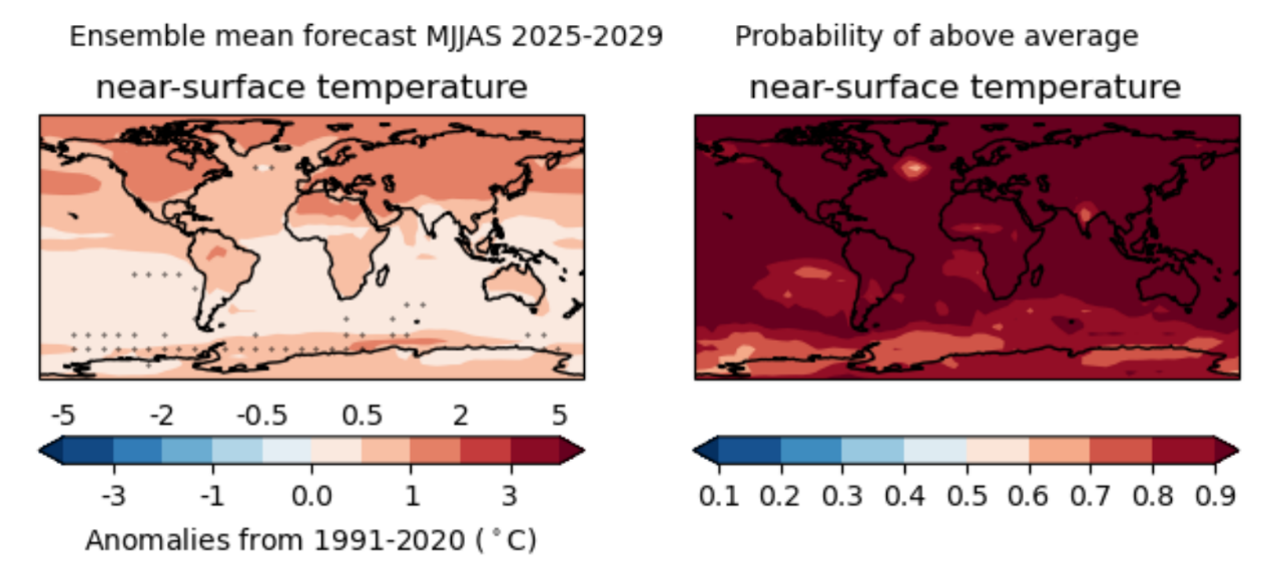

Secondo le nuove proiezioni della World Meteorological Organization (WMO), almeno un anno tra il 2025 e il 2029 sarà più caldo del 2024 – il primo, stando ai dati Copernicus, a superare la soglia degli 1,5°C. Nel quinquennio la temperatura media globale annuale in prossimità della superficie terrestre sarà compresa tra 1,2°C e 1,9°C (superiore alla media degli anni 1850-1900) e c’è un’alta probabilità che il riscaldamento medio sarà di oltre 1,5 °C, in aumento rispetto al 47% stimato dal rapporto dell’anno scorso per il periodo 2024-2028 e al 32% stimato nel rapporto 2023 per il periodo 2023-2027. Uno scenario che, secondo le stime del CMCC, porterà la diffusione globale di condizionatori dalla media attuale del 28% al 41-55% entro il 2050. Ma non tutti potranno permetterselo. In molti Paesi africani la penetrazione rimarrà sotto il 15% e solo in India potrebbe essere necessario un ampliamento della capacità di generazione tra il 18% e il 29%.

Secondo le previsioni climatiche della World Meteorological Organization (WMO) in quasi tutte le regioni terrestri ed oceaniche ci sarà un aumento delle temperature per il quinquennio 2025-2029 (mesi maggio-settembre), con una probabilità dal 60% in su. A sinistra: l’anomalia media prevista della temperatura in prossimità della superficie terrestre rispetto al periodo 1991-2020. A destra: la probabilità che le temperature risultino superiori alla media storica.

Fonte: WMO, 2025.

I ricercatori ipotizzano un utilizzo crescente dell’aria condizionata nella maggior parte dei paesi ad alto reddito con regioni calde come Italia, Stati Uniti e paesi OCSE non-UE (Australia, Canada e Giappone). I paesi a medio e basso reddito (Cina, India, Indonesia), che dovrebbero registrare una crescita del reddito più rapida, mostreranno i maggiori incrementi relativi nella penetrazione dell’aria condizionata.

Il costo dell’adattamento in un mondo sempre più caldo

Il gruppo di ricerca ha sviluppato un modello in grado di inquadrare l’impatto della temperatura sul consumo di elettricità residenziale, che considera due variabili principali: il comfort o benessere termico (quanto ci si sente a proprio agio con una certa temperatura) e il consumo di energia elettrica (per regolarla, quando necessario). Il comfort termico diminuisce se la temperatura si allontana troppo da un valore ideale (o “punto di beatitudine”) a cui non serve né riscaldare né raffreddare. Le stime indicano forti disparità legate al reddito, con le famiglie più povere che possono arrivare a spendere fino all’8% del loro budget in elettricità, a fronte di una spesa del 0,2-2,5% per le famiglie con un reddito alto, tra le quali si concentra la diffusione dell’aria condizionata. Negli Stati Uniti, in Cina, in Brasile, in India e in Pakistan le famiglie più ricche possono arrivare a consumare tra i 1.033 e i 1.436 kWh all’anno per il raffreddamento, oltre la metà circa della controparte più povera, che consuma in media 679 kWh. Inoltre, le famiglie benestanti spesso acquistano elettrodomestici contemporaneamente più potenti e più efficienti dal punto di vista energetico – frigoriferi e televisori sono tre volte più diffusi dei condizionatori. Sebbene gli apparecchi di raffreddamento più efficienti richiedano meno elettricità, la disponibilità di più unità di condizionamento genera un consumo totale più elevato.

Chi consuma più aria condizionata nel mondo?

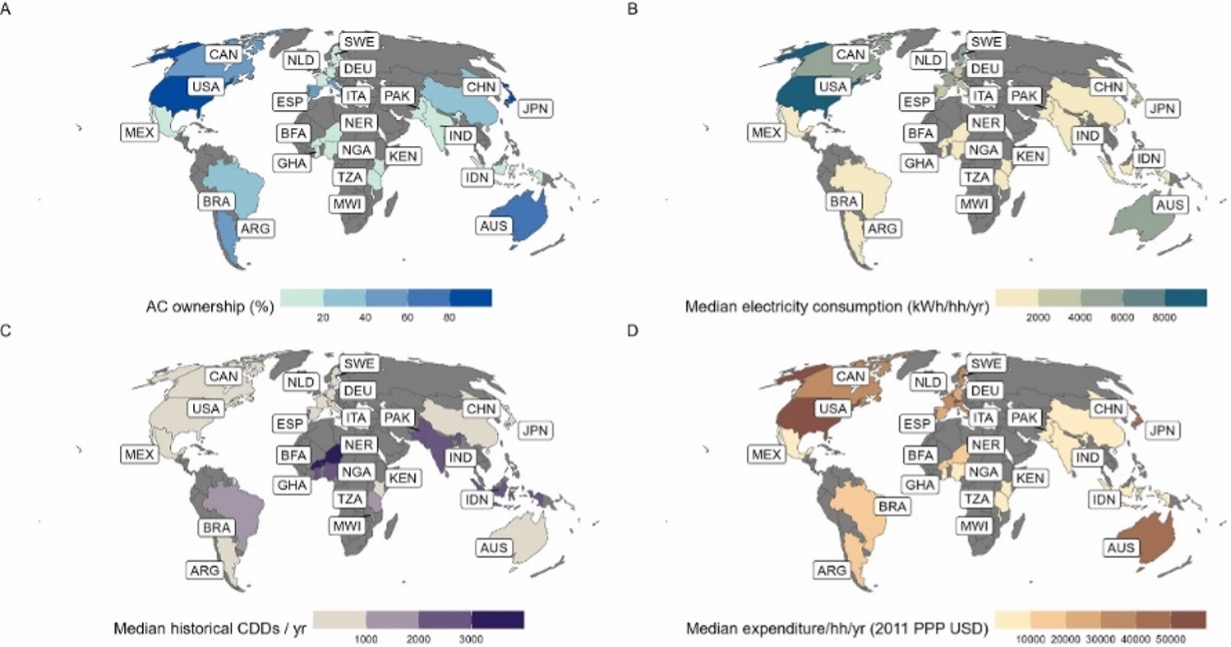

In base alle due variabili analizzate, una famiglia consuma in media 2.439 kilowattora (kWh) all’anno, mentre la prevalenza dell’aria condizionata è di circa il 26%. Un dato paradossale è che i paesi con climi caldi e umidi, come l’Africa e il Sud-Est asiatico, utilizzano una quantità più bassa di elettricità e optano per soluzioni come ventilatori e raffrescatori evaporativi (che hanno una scarsa efficacia). Nelle aree dove l’aria condizionata è poco diffusa (come Africa, Brasile, Indonesia, India, Messico e Pakistan), le famiglie che la utilizzano finiscono per spendere una quota di elettricità pari all’intero consumo di una famiglia media. Nei paesi industrializzati come Stati Uniti, Giappone e Australia, che hanno la maggiore proprietà di aria condizionata, le famiglie medie utilizzano la quantità maggiore di energia e consumano circa cinque volte di più di una famiglia media (di dimensioni maggiori) in un paese in via di sviluppo. Inoltre, i livelli di sviluppo economico stanno determinando una relazione inversa tra urbanizzazione e consumo di elettricità. Per esempio, negli Stati Uniti il consumo medio di elettricità delle famiglie rurali supera quello delle famiglie urbane di circa il 50%. Ciò è dovuto alle maggiori dimensioni delle abitazioni e alla minore efficienza dei materiali da costruzione e degli elettrodomestici. Al contrario, in un paese in via di sviluppo come l’India, dove il tasso di urbanizzazione si attesta a circa il 36%, la domanda media di elettricità delle famiglie rurali è pari alla metà del consumo residenziale medio nazionale.

I paesi tendono a essere suddivisi in tre gruppi:

- Gruppo 1 (Africa e Indonesia), dove il consumo medio di elettricità per il raffreddamento delle famiglie dotate di aria condizionata è superiore del 50% rispetto a quello delle famiglie che ne sono prive;

- Gruppo 2 (India, Pakistan, Cina, Messico, Brasile, Stati Uniti), dove il consumo di elettricità si attesta tra il 25% e il 50%;

- Gruppo 3 (Argentina, Paesi OCSE-UE, Italia, Paesi OCSE-non UE), dov’è inferiore al 25%, attestandosi intorno al 10% in Italia, per scendere fino al 7% nei paesi OCSE non europei.

La figura mostra quattro mappe mondiali che illustrano diversi aspetti relativi all’uso dell’energia elettrica e delle condizioni climatiche in vari paesi. La mappa A mostra la percentuale di possesso di condizionatori d’aria; la mappa B mostra il consumo elettrico medio pro capite (kWh per abitante all’anno); la mappa C riporta, invece, la mediana delle “giornate di caldo estremo” calcolate come Cooling Degree Days (CDD), un indicatore climatico che misura il fabbisogno di raffreddamento; infine, la mappa D rappresenta la spesa media annua per abitazione in energia elettrica, espressa in dollari a parità di potere d’acquisto (PPP). Crediti: De Cian E et al, J Environ Econ Manage (2025), Licenza CC BY 4.0

Migliorare la consapevolezza e le alternative al condizionatore

Abbiamo fatto due chiacchiere con Francesca De’ Donato, a capo della Divisione Meteorologica del Dipartimento di Epidemiologia del Servizio Sanitario Regionale del Lazio, sull’uso dell’aria condizionata e le misure per combattere il caldo. Un dato interessante è che questo divario si evince anche a livello ospedaliero, tra un reparto e l’altro. «In alcuni dipartimenti, tutte le unità di terapia intensiva hanno l’aria condizionata, a differenza di quelle di medicina generale e di geriatria. Questo è un punto da rafforzare, insieme all’adattamento delle fasce più vulnerabili, come le famiglie a basso reddito e gli anziani, perché sono luoghi dove si risponde alle criticità di salute durante gli eventi estremi o in qualsiasi situazione di salute. Alcuni comuni stanno sperimentando spazi rinfrescati, i cosiddetti cooling spaces, ma non tutti vi possono accedere».

Altro aspetto è quello degli incentivi che, come spiega l’esperta, sembra essere inferiore rispetto all’acquisto e all’utilizzo privati. Ma prima di arrivare al condizionatore bisogna testare tutte le alternative possibili perché, sebbene riducano diversi effetti del caldo sulla nostra salute, questi apparecchi comportano anche una maggiore emissione di gas climalteranti come i gas fluorurati (F-gas), gas artificiali emessi anche da altri elettrodomestici come i frigoriferi che hanno una capacità di riscaldamento fino a 23.000 volte superiore a quella CO2.

Di questi tempi l’aria condizionata comincia però a essere un bene essenziale, specie in alcune zone, per cui è utile avere alcuni accorgimenti quando la si accende. «I condizionatori, ma anche i ventilatori, se non usati correttamente possono favorire la disidratazione. Al momento mancano policy forti sul raffrescamento passivo, anche se linee guida europee e dell’OMS indicano buone pratiche: ventilare al mattino, schermare le finestre, usare panni umidi e solo come ultima risorsa accendere il condizionatore. In Italia molto è stato fatto su campagne informative e piani caldo, ma meno su misure strutturali. Un recente studio ha evidenziato l’idea del raffrescamento centrato intorno alle persone, che non vuol dire solo a livello individuale in casa con il condizionatore, ma anche a livello di edificio, di città e oltre. Più riduciamo le isole di calore urbano e aumentiamo la resilienza dei nostri edifici, più la ventilazione naturale, l’uso di serrande e tende riducono la necessità dei condizionatori».

Verde urbano, coperture chiare e schermature a griglia

Il problema non è solo energetico, ma infrastrutturale e sociale. Spesso tralasciate nel dibattito politico sono le infrastrutture di raffrescamento passivo, con qualche passo in avanti (a volte un po’ distorto) nel caso del verde urbano, che però richiede anni per essere efficace e nel nostro Paese troppo spesso si traduce in malagestione e abbandono. «Il verde urbano è molto usato perché è bello da vedere e a basso costo, ma ci sono pochi studi osservazionali sull’effettiva riduzione di temperatura su scala urbana», spiega De’ Donato. «Le pavimentazioni e le coperture chiare, che si riscaldano molto meno rispetto alle coperture scure, possono invece apportare benefici immediati e nel lungo termine, ma è un filone dove bisogna lavorare ancora molto, perché anche in questo contesto oramai la tecnologia è andata avanti e alcuni asfalti, anche se scuri, assorbono la metà dell’energia solare». Interventi che portano con sé dei costi più alti o strutturali, ma con impatti potenzialmente positivi, anche a livello individuale, sull’uso dei condizionatori.

«Bisogna ripensare anche ai grandi edifici di vetro, che sono delle vere e proprie serre che impongono l’uso massivo e continuo dell’aria condizionata. In Italia, per esempio, al Nord l’uso è minore, al Sud maggiore. Gli edifici vecchi, con muri spessi, resistono meglio al caldo rispetto a quelli più recenti. Secondo diversi studi nel settore dell’immagine urbanistica si dovrebbe tornare a soluzioni tradizionali come le schermature a griglia tipicamente usate in Spagna e in Nord Africa, che fanno passare l’aria, creare delle strutture tra una parte esterna e quella interna che creano una ventilazione naturale».

Il ruolo del fotovoltaico

L’ultimo punto su cui si focalizza lo studio è quello dell’energia solare fotovoltaica, che secondo le stime potrebbe ridurre il consumo di elettricità per il raffreddamento dal 25% in giù per le famiglie che vivono in aree con maggiore produzione fotovoltaica rispetto a quelle che vivono nelle regioni dove la produzione è scarsa. Nel contesto di una provincia italiana, l’articolo mostra che, quando dotate di impianti fotovoltaici, le famiglie consumano il 68% di elettricità in meno rispetto al consumo precedente all’installazione della tecnologia, oltre a essere meno sensibili alle temperature elevate e meno esposte agli shock dei prezzi. Nel confronto tra paesi, i ricercatori ha osservato che molte aree ad alta insolazione (per esempio i paesi africani) hanno attualmente una bassa capacità di generazione installata, mentre le aree a potenziale relativamente basso hanno un’elevata capacità installata (per esempio la Germania).

Conclude De’ Donato: «In passato in Italia si è investito molto in questo settore, ma restano problemi di gestione dei pannelli a fine vita e soprattutto di stoccaggio dell’energia in eccesso, che spesso non viene accettata dalla rete e va sprecata. Servirebbe accumulare l’energia per la sera, quando aumenta il bisogno di raffrescamento nelle notti tropicali. In Italia gli incentivi andrebbero diretti non solo ai privati ma a strutture pubbliche strategiche come ospedali, scuole, centri di accoglienza, per garantire resilienza anche in emergenza».