L’Italia è un Paese fragile, ce lo ripetiamo spesso. Ma cosa succede quando eventi estremi come piogge improvvise o incendi boschivi innescano frane e flussi detritici capaci di travolgere interi quartieri in pochi minuti? Lo studio recentemente pubblicato sulla rivista Landslides da geologi e meteoclimatologi delle Università Federico II e Parthenope di Napoli ha documentato in dettaglio un caso emblematico: la piena o inondazione detritica (debris flood) che ha investito la cittadina di Gragnano, in provincia di Napoli, l’11 settembre 2024, dopo un incendio estivo sul Monte Pendolo, occorso un mese prima. Per fortuna senza vittime, contrariamente a eventi simili che hanno colpito la stessa area nel passato, come la frana che nel 1971 aveva fatto sei morti.

Non lontano dal monte Pendolo si trova il Monte Faito, che offre uno splendido panorama sulla costiera amalfitana da un lato e sul Vesuvio e il Golfo di Napoli dall’altro, ma anche tristemente noto per il recente incidente alla funivia che è costata la vita a 4 persone.

Abbiamo parlato della ricerca con Domenico Calcaterra, professore di Geologia Applicata dell’Università Federico II di Napoli e coautore della ricerca, condotta nell’ambito del Partenariato Esteso PNRR RETURN, per capire meglio il fenomeno e cosa si può fare per prevenirlo.

Professore, cosa è successo a Gragnano?

Gragnano ha vissuto un evento tipico dei contesti mediterranei montani: un flusso areale di detriti innescato da una pioggia intensa, ma non eccezionale, su un versante appena bruciato da un incendio sul monte Pendolo, parte della catena dei monti Lattari, che attraversa la Penisola sorrentina. Nel caso specifico, l’incendio aveva reso il suolo impermeabile e privo della copertura vegetale. Così, la pioggia è scivolata in superficie, portando con sé grandi quantità di pomici e materiale piroclastico, di origine vulcanica, che hanno invaso le strade. È stato necessario evacuare diverse famiglie, ma per fortuna non ci sono state vittime. Come invece è successo a Sarno e Quindici il 5 maggio 1998.

Un fenomeno locale, quindi, ma tutt’altro che isolato?

Esatto. Si tratta di una dinamica ben nota. Dopo un incendio, i suoli cambiano profondamente: diventano più impermeabili, subiscono modifiche nella struttura e nelle proprietà, e ogni temporale può trasformarsi in un disastro. Questo vale per Gragnano come per tante aree appenniniche. Con il cambiamento climatico, questi episodi diventeranno sempre più frequenti e meritano un’attenzione particolare.

Da dove provengono i materiali che vengono trascinati a valle durante queste colate detritiche?

Nel caso dei Monti Lattari, i materiali coinvolti sono per lo più depositi piroclastici, in particolare pomici e ceneri. Si tratta di residui di grandi eruzioni esplosive del passato con sequenze di origini per lo più vesuviane. In particolare, nel caso del monte Pendolo, terreni coinvolti nel dissesto del 2024 appartengono all’eruzione storica del 79 d.C., che ha distrutto Ercolano e Pompei. Questi materiali si sono accumulati per decine di centimetri o anche metri sulle pendici carbonatiche e sono estremamente suscettibili all’erosione superficiale quando viene meno la copertura vegetale. In presenza di piogge più o meno intense o prolungate, questo materiale scivola verso valle in pochi minuti. Come è successo in questo caso, con circa 4000 metri cubi di materiale scaricato a valle.

Quali elementi rendono questi versanti così vulnerabili?

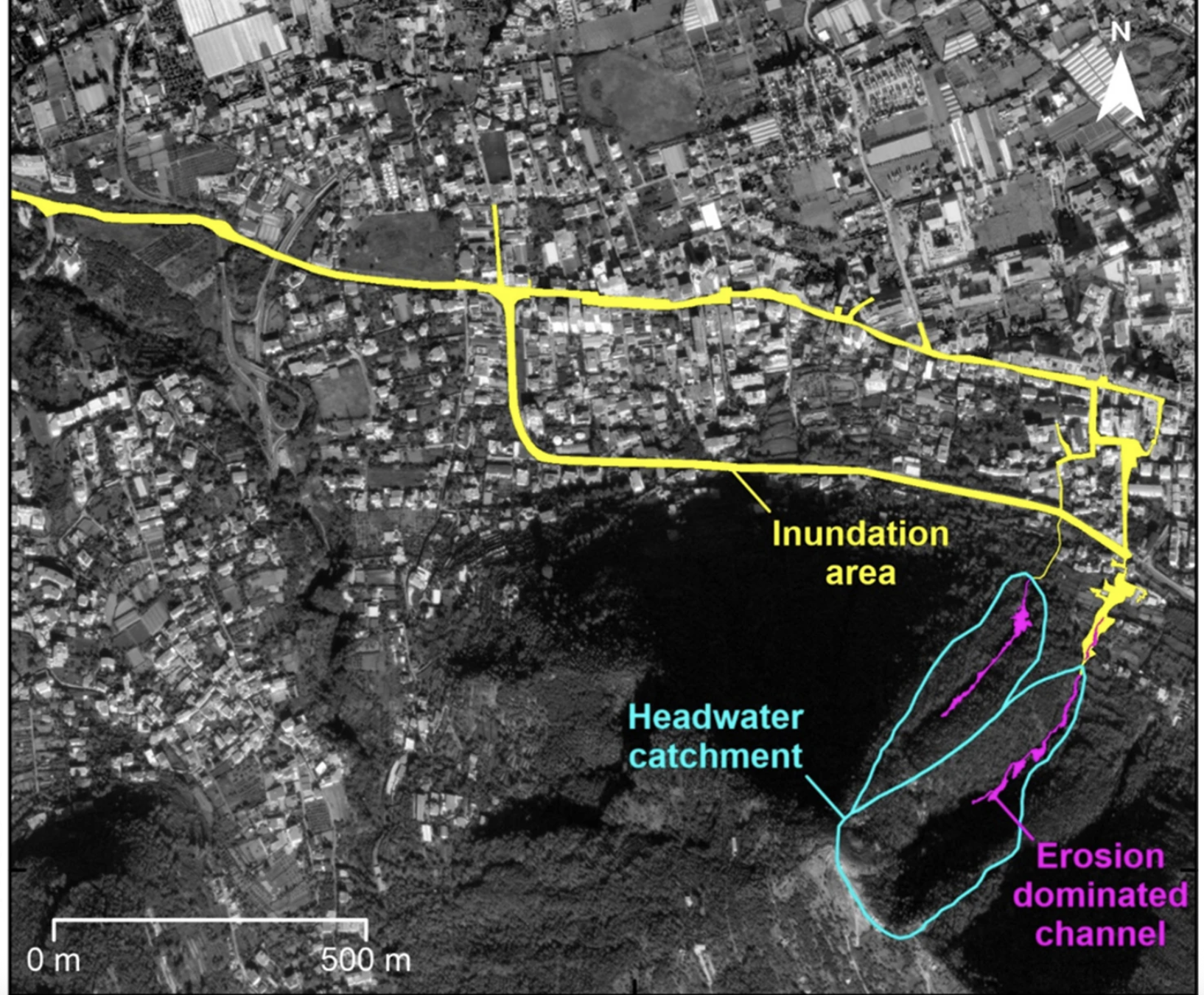

Parliamo di versanti molto ripidi, nel caso del Monte Pendolo che abbiamo analizzato tra i 30 e i 40 gradi, coperti da questi depositi incoerenti. Materiali leggeri, ma facilmente mobilizzabili che si sono incanalati in due bacini (catchment) a carattere torrentizio.

Nel vostro studio avete usato tecnologie avanzate. Che ruolo ha la scienza in queste situazioni?

Un ruolo decisivo. Per l’evento di Gragnano abbiamo integrato osservazioni sul campo, rilievi LiDAR, immagini satellitari, modelli idrologici. Fondamentale è stata anche la possibilità di usare il radar meteo dell’Università Parthenope con l’expertise dei colleghi climatologi Vincenzo Capozzi e Giorgio Budillon, che hanno analizzato le precipitazioni, integrando così i rilievi del gruppo di geologi applicati della Federico II, di cui faccio parte insieme a Luigi Guerriero e agli altri autori della ricerca. Questo ci ha permesso di stimare i volumi coinvolti, ricostruire la dinamica e capire quali bacini avevano risposto più rapidamente.

La mappa mostra la posizione e l’estensione del bacino idrografico, il tratto del canale dominato dall’erosione con i principali confini delle frane secondarie (poligono magenta) e l’area inondata durante l’alluvione detritica dell’11 settembre 2024. Immagine tratta dallo studio.

È possibile prevedere questi eventi?

Difficile prevedere singoli episodi che, per quanto di frequenza crescente, restano relativamente rari. Qui ci troviamo di fronte a rischi compositi, con il convergere di incendi, precipitazioni intense e caratteristiche geologiche, conoscendo le quali si possono predisporre modelli previsionali più moderni e accurati.

Che conoscenze mancano ancora per mettere in sicurezza un territorio come quello italiano, in cui le frane sono endemiche?

Prima di tutto è prioritario l’aggiornamento delle conoscenze. Le sembrerà strano, ma noi non sappiamo quante frane abbiamo in Italia. I dati raccolti da ISPRA ci dicono che le frane in Italia sono 600.000, il 75% delle frane dell’Europa. Peccato che questi dati siano ormai invecchiati. Dai rilievi che capita di fare in diverse parti del nostro territorio, emergono cifre impressionanti. Solo nell’alluvione in Romagna di due anni fa i nostri colleghi hanno contato 80.000 frane. In un nostro studio recente sul territorio campano, ne abbiamo conteggiate 50.000 anziché le 25.000 che risultavano dai dati disponbili. Quindi lavoriamo, come stiamo facendo nel partenariato PNRR RETURN, per avere prima di tutto più conoscenza di base. Noi abbiamo bisogno di Carte delle frane molto più aggiornate e molto più dettagliate di quelle di cui oggi disponiamo. I modelli meteo-climatici e quelli idrologici, insieme alla localizzazione degli incendi, possono, con un flusso di dati più aggiornato e condiviso, fare la differenza. Oggi, rispetto ai modelli su cui lavoravamo ancora dieci o venti anni fa, possiamo contare anche sull’aiuto che ci arriva dall’intelligenza artificiale e dal machine learning, che sta rivoluzionando il nostro settore di studi.

Giustino Fortunato, riferendosi in particolare alla Calabria, nel 1904 aveva coniato l’espressione colorita ma molto efficace di “sfasciume pendulo sul mare”. Cosa ci serve, oltre alla conoscenza scientifica, per mettere in sicurezza il nostro territorio?

Sappiamo tutti che non possiamo mettere in sicurezza l’Italia solo con opere come vasche, canali, briglie, paratie. Per quanti miliardi di euro siano stati investiti, non possiamo dire di aver messo in sicurezza il Paese. C’è bisogno anche di altri interventi, anche di natura non strutturale. Per esempio, è importante lavorare sulla consapevolezza delle comunità che vivono in questi luoghi, ma anche con azioni di prevenzione e protezione civile, e di miglioramento dell’efficacia dei sistemi di allerta.

A proposito di prevenzione: che ruolo può giocare l’agricoltura di montagna?

Un ruolo fondamentale. In queste aree, l’agricoltura eroica, cioè quella che si svolge in condizioni difficili su versanti ripidi, ha storicamente contribuito alla stabilità dei pendii. Terrazzamenti, muri a secco, coltivazioni ordinate: tutto questo crea una manutenzione diffusa del paesaggio. Purtroppo, con l’abbandono delle campagne, questi sistemi stanno cedendo. Serve incentivare chi vive e lavora in montagna, anche attraverso politiche di sostegno alla manutenzione attiva del territorio. Altrimenti, la natura riprende il sopravvento e lo fa spesso con eventi catastrofici.