Un altro premio Nobel assegnato a studi sull’immunità! Il riconoscimento per la scoperta delle cellule T regolatorie si va ad aggiungere alla quindicina (dipende dai criteri di inclusione) di Nobel immunologici, su 115 assegnati a Fisiologia e Medicina dal 1901. Già il primo premiava gli studi sulla sieroterapia di Emil Behring. È vero che le immunoscienze si collocano, globalmente, al terzo posto per numerosità, dopo neuroscienze e genetica (classica, molecolare, biochimica, cellulare). Tuttavia, se negli ultimi 50-60 anni la genetica molecolare e cellulare si è portata via oltre il 40% dei Nobel, l’immunologia si è messa alla pari con le neuroscienze (circa il 15%). Quel che più conta, forse, è che i Nobel immunologici hanno delle peculiarità che non sono di norma riconosciute. Al di là dei legami che intuitivamente saltano alla mente, come le vaccinazioni o i trapianti.

Mentre i premi per la fisiologia, la genetica, le neuroscienze, la microbiologia, l’endocrinologia, etc. riguardano soprattutto meccanismi discreti o scoperte con impatto clinico, i premi per l’immunologia riconoscono più frequentemente scoperte che ridefiniscono il significato di principi generali della biologia funzionale, nel suo divenire in forme variabili di salute o di malattia. Un po’ enfaticamente qualcuno ha scritto, in passato, che l’immunologia non è solo una branca della biomedicina, ma è la biologia che riflette sulle condizioni della propria coerenza. Ancor più iperbolicamente, ricordo di aver letto che l’immunologia è il linguaggio che esprime «l’autocoscienza della biologia».

Al di là dell’enfasi, quando, all’alba della mia carriera, scelsi di studiare la storia dell’immunologia per un primo dottorato che non portai a termine, mi sorpresi di appassionarmi non solo alla storia ma anche ai contenuti scientifico-tecnici, malgrado studi universitari di filosofia. Mi ero invaghito leggendo un fascicolo monografico di Le Scienze, curato da Franco Celada nel 1990, dove egli discettava brillantemente di scenari teatrali per illustrare le dinamiche immunitarie e di semiotica. In seguito incappai in un saggio del 1964, pubblicato dal Nobel 1960, Frank Mcfarlane Burnet, in cui questi scriveva: «Malgrado io abbia trascorso la maggior parte del tempo a un banco di laboratorio, ho sempre pensato che l’immunologia sia una scienza più filosofica che pratica». E proseguiva: «L’immunologia è una “specialità erudita” che insegna a capire la logica dei sistemi viventi». Burnet fu tra i primi a scrivere che il sistema immunitario è un sistema “cognitivo”, analogo a quello nervoso, che acquisisce ed elabora informazioni a livello del microcosmo biologico, mentre il cervello categorizza i fenomeni che accadono nel macrocosmo.

Certo Burnet, che nasceva formidabile virologo, aveva concettualizzato il problema del riconoscimento immunologico del self vs non self. Quale tema più filosofico, quasi fichtiano (l’Io pone il non-Io, etc.) e con suggestioni anche etico-politiche, agganciate alla “tolleranza” immunitaria? Sul tema esistono centinaia di articoli e decine di libri, alcuni dei quali discettano alla frontiera tra immunologia e filosofia. Ma anche metafisica teologica.

Gerald Maurice Edelman, premio Nobel nel 1970 per aver ottenuto la prima sequenza amminoacidica completa di un anticorpo, dedicandosi dopo il Nobel all’embriologia molecolare e alle neuroscienze, sosteneva che nell’ambito dell’immunologia è possibile porsi delle domande di biologia generale e cercare risposte grazie al fatto che si possono costruire modelli sperimentali unici o non ottenibili in altri contesti. Aveva trovato conferma sperimentale alla teoria della selezione clonale della sintesi degli anticorpi e scoperto che l’euristica dei modelli dell’immunità adattativa era traslabile, non solo come analogia, allo studio dello sviluppo embrionale e nelle neuroscienze: ovvero si è portato appresso tecnologie e idee che gli hanno consentito di fare una seconda straordinaria carriera scientifica in un contesto che i più avrebbero giudicato inaccessibile a un immunologo. Il Darwinismo Neurale e la sua teoria della coscienza, che ha cambiato l’approccio anche filosofico a questa ardua sfida, riprendono modelli funzionali che vengono dall’immunologia.

Il peso avuto da Burnet nella storia dell’immunologia e del pensiero biologico in generale illustra meglio di altri la ragione per cui i premi Nobel dati a queste ricerche sono un po’ diversi dagli altri. Fino a Niels Jerne e Burnet (siamo tra il 1955 e il 1960), l’immunologia era immunochimica e gli articoli erano impervi ai biologi e medici di formazione (tra cui Burnet): elenchi di esperimenti dove si calcolavano, usando soprattutto l’elettroforesi e altre tecnologie quantitative, le proprietà fisico-chimiche di anticorpi e antigeni, in particolare l’affinità e le forze di legame tra queste strutture. Il riconoscimento dell’antigene da parte dell’anticorpo era un problema solo di natura chimico-fisica e, infatti, le idee più accreditate sulla dinamica dell’interazione erano quelle di Linus Pauling.

Jerne e Burnet, insieme a Peter Medawar, David Talmage, Joshua Lederberg e Edelman, crearono una “nuova” immunologia, usando anche dati dell’immunochimica, ma mettendo al centro i fenomeni biologici della memoria e della tolleranza, che significava il riposizionamento degli studi sull’immunità nel quadro teorico e sperimentale delle scienze della vita, dove chimica e chimico-fisica facevano solo da supporti tecnici. La nuova teoria dell’immunità adattativa era definita “darwinina” perché prevedeva processi di selezione clonale all’interno di un repertorio cellulare, dove ogni cellula esprimeva un anticorpo diverso e di specificità definita, e l’incontro con l’antigene amplificava differenzialmente quelle che riconoscevano l’antigene con sufficiente specificità. Le cellule che potevano causare autoimmunità dovevano essere selezionate negativamente.

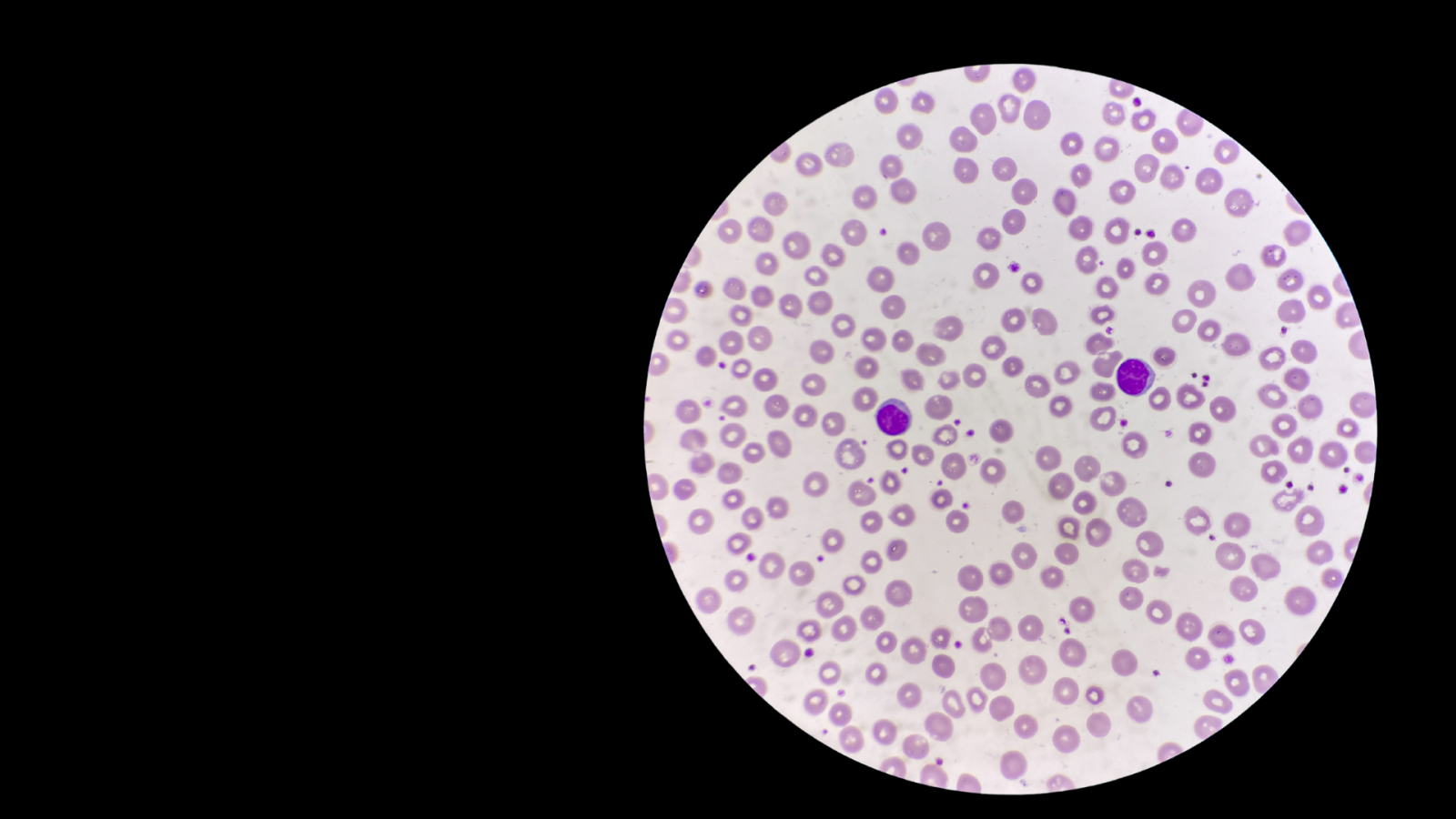

Quasi fin dall’inizio, lo studio dell’immunità – il termine “immunologia” compariva nel 1911 e il primo Trattato di immunologia lo pubblicava Eugenio Centanni nel 1921 – andava alla ricerca di spiegazioni fisiologiche o chimiche per processi coinvolti sia nelle difese da agenti infettivi, sia nei danni causati all’organismo dall’immunità, sia del fatto curioso che la sintesi di anticorpi poteva essere indotta anche contro componenti che non esistevano in natura, molecole chimiche sintetizzare in laboratorio. Il quadro sarebbe rimasto a lungo confuso e l’organizzazione del “sistema immunitario”, concetto che si comincia a usare solo a metà anni Sessanta (ovviamente), emergeva dopo che furono identificate le cellule che sintetizzano anticorpi (linfociti B) e quelle che decidono quali risposte attivare in base alla natura della sfida antigenica (linfociti T).

L’ematologo Donald Metcalf si arrabbiava perché gli storici si interessano solo all’immunità adattativa, mentre nessuno studiava la storia dell’ematologia dei leucociti, di cui lui aveva spiegato la maturazione e sviluppo usando fattori di crescita, senza i quali non ci sarebbe alcuna immunità. Anche l’immunità innata è stata penalizzata nella visibilità generale per il fatto di apparire non così “elegante” come quella adattativa o specifica. Il premio del 2011 assegnato a Bruce A. Beutler, Jules A. Hoffmann e Ralph M. Steinman ha riconosciuto finalmente che il braccio “innato” del sistema immunitario possiede un’articolata logica “decisionale” che comunica con quello adattativo, e che studiarlo è fondamentale, non solo per spiegare le risposte a patogeni, ma in generale per capire i processi infiammatori e l’evoluzione dei tumori.

Il diradarsi delle incertezze e l’emergere dei meccanismi alla base di fenomenologie immunologiche apparentemente contraddittorie rispetto ai modelli di volta in volta usati, è passato attraverso epocali scontri tra diverse visione teoriche/tematiche: immunità innata vs acquista, difesa cellulare vs difesa umorale (Metchnikov vs Ehrlich, con Nobel salomonico nel 1908), istruzione vs selezione (la specificità degli anticorpi viene istruita dall’antigene o questi selezione all’interno di un repertorio preesistente?); risposta anticorpali vs risposte cellulari (trasferimento della tolleranza con cellule); quale era la natura del fattore di trasferimento dell’ipersensibilità ritardata (1955), dato che era più piccolo di un anticorpo? davvero si era presenza di parti variabili e costanti nelle catene anticorpali?; la diversità genetica degli anticorpi aveva germinali o somatica); come avveniva il controllo genetico delle risposte immunitarie e del rigetto dei trapianti (MHC)? l’immunità innata possiede o meno dei meccanismi genetici e di riconoscimento specifici come quella adattativa? esistono o meno cellule che sopprimono le risposte, e sono reali le cellule T regolatorie, etc.? Quasi tutte queste domande hanno trovato le risposte e hanno fatto guadagnare il Nobel.

Da una prospettiva storica più ampia, la peculiarità dei premi Nobel per l’immunologia può essere ricondotta all’evoluzione delle metafore utilizzate in questo campo, con ogni periodo che riflette un diverso approccio filosofico alla vita biologica. Metafore anche alle scienze sociali: protezione e difesa, prima di tutto, ma anche identità e tolleranza, equilibrio e regolazione (dei poteri). Anche se nell’immaginario pubblico il sistema immunitario è concepito come un esercito armato, che difende il corpo da aggressori microbici o che li attaccano, questa metafora in uso in microbiologia dal 1890 fino al 1940, sul piano teorico, è stata superata a metà anni Cinquanta. Il sistema immunitario diventa un sistema “cognitivo” dotato di memoria e capace di apprendere (come difendere dal non self e come). Negli anni Settanta e Ottanta andava di moda la metafora informazionale e sistemica della rete (network), una teoria altamente speculativa, cioè proprio filosofica, difesa dal Nobel del 1984, Niels Jerne. Mentre le metafore precedenti conservano qualche validità, la rete è finita nel cassetto e dagli anni Novanta la metafora che spinge speculativamente la ricerca è quella ecologica: il sistema immunitario come ecosistema attivamente regolato al proprio interno per conquistare adattativamente condizioni di equilibrio in risposta ai cambiamenti del contesto.

Medawar nella sua lezione Nobel scriveva che «La tolleranza non è l’assenza di reazione; è il risultato positivo di un processo attivo di riconoscimento di sé». Shimon Sakaguchi ha ribadito il concetto, illustrato dallo studio delle cellule T regolatrici, che «La tolleranza non è debolezza, ma il mantenimento attivo dell’armonia». È autocontrollo. Lo storico che è in me non può ignorare che Burnet trasse la sua teoria del self versus non self riflettendo su un testo di ecologia dei primi anni Quaranta.

Metafore divulgative, che mirano a spiegare al largo pubblico la logica alla base del sistema immunitario, si trovano numerose nei testi di Alberto Mantovani: il sistema immunitario come “orchestra” e i suoi elementi anche come “frenatori”, “poliziotti corrotti”, “semafori”, “segnali stradali”, “codice di avviamento postale”, etc.

Un aspetto dell’immunologia è che le scoperte tendono a diventare realtà clinica solo decenni dopo. Esempi sono l’invenzione degli anticorpi monoclonali avvenuta agli inizi degli anni ’70, entrati nella clinica negli anni ’90. Anche i checkpoint immunitari, identificati negli anni ’90, sono diventati realtà clinica due decenni dopo. Questo divario temporale sottolinea la connotazione teorica dell’immunologia, che produce in primo luogo una comprensione concettuale, che precede la traduzione pratica. Nondimeno le innovazioni tecnologiche sviluppate in ambito immunologico. A partire dalle reazioni sierologiche in soluzioni liquide usate dall’ultimo decennio dell’Ottocento, fino alla tecnica delle placche emolitiche di Jerne (1963) sono state epocali. In tal senso, alcune occasioni mancate per l’assegnazione di meritati Nobel spiccano. Per esempio, Albert Coons avrebbe dovuto ricevere un Nobel per l’invenzione della tecnica di immunofluorescenza, stante che Rosalind Franklin lo ricevette nel 1977 per le tecniche di radioimmunodosaggio. Un altro Nobel mancato, gravemente, è quello che sarebbe dovuto andare a Leonard Herzenberg per l’invenzione della citometria di flusso, che ha reso possibile la classificazione dei linfociti e la diagnosi immunologica più avanzata.