Negli ultimi mesi, sui social sono apparsi alcuni post recanti affermazioni del tipo: «Secondo la scienza, guidare lentamente è più pericoloso di correre». Asserzioni di questo tipo sono probabilmente confortanti per molti di coloro che non sempre rispettano i limiti di velocità, ma anche parecchio sospette per tutti gli altri. Guidare ad alte velocità significa avere meno tempo per reagire a eventuali pericoli presenti sulla strada, oltre che un maggiore spazio di frenata e una minore manovrabilità del mezzo. Tutto ciò, intuitivamente, fa concludere che alte velocità di guida portino a un maggior rischio rispetto a quelle basse, non il contrario. La spiegazione portata da chi diffonde la teoria opposta è che guidare piano costringe gli altri conducenti a frenate brusche o a sorpassi azzardati, fattori di rischio che riuscirebbero, secondo loro, a controbilanciare quelli che si hanno guidando a velocità sostenuta. Il ragionamento non è privo di senso, ma davvero «la scienza» afferma questo?

La bugia della curva di Solomon

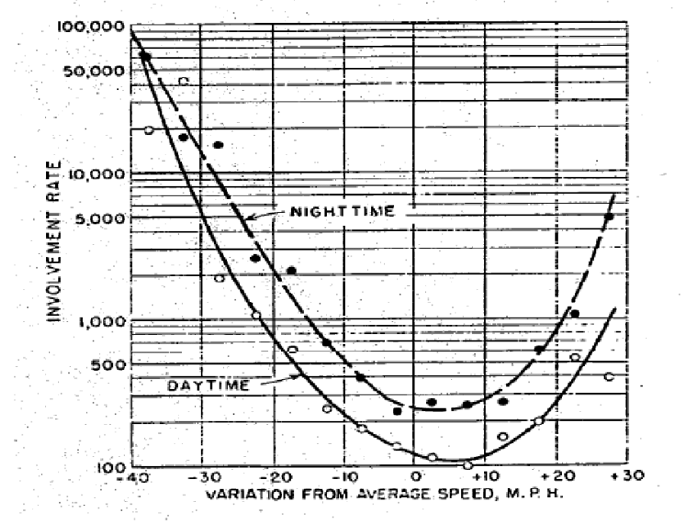

Queste affermazioni si basano effettivamente su alcuni studi scientifici, studi che però difficilmente si possono considerare recenti e all’avanguardia. La prova più citata a favore della teoria è la curva di Solomon, proveniente da uno studio del 1964, firmato da David Harris Solomon, sul legame tra velocità e incidenti stradali. Secondo Solomon, la probabilità di essere coinvolti in un incidente non dipenderebbe dalla velocità di guida in sé, ma da quella relativa alla velocità media delle altre vetture: in particolare, la probabilità sarebbe minima viaggiando 10 chilometri all’ora sopra la velocità media. Per esempio, in una strada dove le vetture viaggiano mediamente a 90 chilometri all’ora, la velocità in cui ci si esporrebbe al minor rischio sarebbe circa 100 chilometri all’ora. Per velocità molto minori o molto maggiori si avrebbe invece una probabilità più alta di incorrere in un incidente, e questa aumenterebbe ulteriormente allontanandosi dalla velocità media. Tutto ciò porta a una curva a forma di U: la famosa curva di Solomon da cui molti hanno tratto la conclusione che «guidare piano è più pericoloso di correre».

Curva di Solomon nell’articolo originale. Il tasso di coinvolgimento in incidenti in funzione della variazione dalla velocità media delle altre vetture. La curva ha una forma a U con il minimo intorno a 6 miglia all’ora (circa 10 chilometri all’ora) sopra la media.

Tra gli anni Sessanta e Settanta, diversi studi replicarono della curva a U, verificandone l’esistenza: la questione parrebbe dunque chiudersi qua. Non fosse che, dopo questi primi anni, nessuno studio è più riuscito a replicare i risultati di Solomon. Le ricerche successive hanno confermato la maggiore frequenza di incidenti tra chi guida sopra la velocità media, ma nessuno è riuscito a dimostrare che un incremento simile si abbia anche per coloro che guidano sotto la media, come sostenevano invece Solomon e le ricerche effettuate negli anni immediatamente successivi alla sua pubblicazione.

La spiegazione più plausibile è forse anche la più semplice: i primi studi, compreso quello di Solomon, non distinguevano tra veicoli lenti e veicoli in manovra. Le manovre sono tutt’oggi la causa di una grandissima fetta degli incidenti stradali, e com’è noto richiedono una velocità ridotta. Non stupisce allora che queste possano aver portato alla conclusione, errata, che una bassa velocità di guida sia legata a un maggiore rischio.

La scienza ha pochi dubbi: correre è pericoloso

Oggi quasi tutti gli esperti sono concordi sull’inesistenza di un legame tra guida lenta e rischio, ma è vero l’esatto opposto per la guida veloce. Nel 1991, alcuni ricercatori australiani hanno misurato la velocità di diversi veicoli, chiedendo poi agli automobilisti, fermatisi a un semaforo più avanti nella strada, di rispondere ad alcune domande relative agli ultimi cinque anni di guida. Il risultato è forse banale, ma comunque interessante: maggiore la velocità del veicolo prima del sondaggio, maggiore il numero medio di incidenti che aveva avuto il guidatore nei cinque anni precedenti.

Si potrebbe però pensare che, con i moderni sistemi di sicurezza (come controllo di stabilità, ABS e frenata assistita), la velocità sia oggi meno rischiosa di quanto non lo fosse in passato. Per rispondere a questa domanda, un gruppo di ricerca ha analizzato decine di studi riguardanti il numero di incidenti in alcune strade in cui, tra il 2003 e il 2018, è stato modificato il limite di velocità. I risultati? Dove il limite è stato abbassato il numero di incidenti è calato a sua volta, dove invece il limite è stato alzato anche il numero di incidenti è aumentato. Per esempio, in una strada australiana gli incidenti sono diminuiti del 37% dopo che il limite di velocità è stato abbassato da 60 a 50 chilometri all’ora, e in una strada svedese, in cui è stato abbassato da 110 a 100 chilometri all’ora, sono diminuiti del 48%. Al contrario, gli incidenti in una strada turca sono aumentati del 35% dopo che questa è passata da un limite di 100 a uno di 110 chilometri all’ora, e in una strada danese sono aumentati del 20% quando il limite è stato alzato da 110 a 130 chilometri all’ora. Ovviamente esistono eccezioni per entrambi i casi, ma sono abbastanza rare da far concludere ai ricercatori che «una riduzione della velocità media del traffico è quasi sempre associata a una riduzione del numero di morti o feriti stradali» e che «la velocità rimane un importante fattore di rischio per la frequenza e la gravità degli incidenti». Anche il Forum internazionale dei trasporti (FIT) è d’accordo con questa conclusione: in un report del 2018 afferma che «maggiore la velocità assoluta, maggiore il rischio di un incidente».

Questi e molti altri studi mostrano inequivocabilmente che la velocità porta a più incidenti, ma a ciò va aggiunto un ultimo fattore. Bisogna infatti distinguere tra l’influenza che la velocità ha sulla probabilità che avvenga un incidente e quella che ha sulla gravità dell’incidente. Se rispondere al primo punto non è stato facile e ha richiesto decenni di studi scientifici, sul secondo le conclusioni sono molto più immediate: «I danni a veicoli e occupanti dipendono dalla pressione, dalla decelerazione, dalla variazione di velocità, e dall’energia cinetica dissipata nella deformazione. Tutte queste sono funzioni crescenti della velocità pre incidente», spiega Ezra Hauer, attualmente professore emerito di ingegneria civile all’Università di Toronto. Non solo «la scienza» non sostiene che la bassa velocità sia pericolosa, ma afferma anche che guidare velocemente porti sia a un maggior rischio di incidenti sia a una maggiore gravità di questi ultimi.

Una possibile soluzione

Gli studi degli ultimi decenni hanno evidenziato che la velocità rappresenta un rischio ancora maggiore sulle strade urbane. Una prova italiana è rappresentata dalla città di Bologna. Il 16 gennaio 2024 è partita Bologna Città 30, portando all’abbassamento da 50 a 30 chilometri all’ora del limite di velocità sulla maggior parte delle strade del centro urbano. Esattamente un anno dopo, il 16 gennaio 2025, il Comune ha pubblicato i risultati di questo cambiamento: minore inquinamento dell’aria, diminuzione del 13% degli incidenti, diminuzione del 16% delle persone investite e dimezzamento delle morti stradali. Se ciò non bastasse, nel primo anno di Bologna Città 30 nessun pedone è stato ucciso: la prima volta dal 1991. Come sottolinea il Comune, ciò è in controtendenza con i dati del resto del Paese, in cui incidenti, feriti e morti stradali non sono in calo, ma anzi, aumentano. Bologna non è una strana eccezione: provvedimenti di questo tipo erano già stati attuati da decine di città europee (per esempio, Lione, Londra, Helsinki e Bruxelles), diminuendo ovunque il numero di incidenti e feriti. In poche parole, migliorando la sicurezza stradale.

Un’opinione che va diffondendosi sempre di più nel nostro Paese è che il limite di 30 chilometri all’ora debba essere esteso a livello nazionale in tutte le città. In prima linea si battono le associazioni per la sicurezza stradale, di solito formate da coloro che hanno visto un parente morire investito. Le loro speranze sono raccontate da Silvia Bencivelli in questo articolo su Scienza in rete, ma per ora la politica sembra avere altro a cui pensare.