In campo oncologico, l’immunoterapia ha rappresentato un cambio di paradigma: invece di attaccare le cellule tumorali, come si fa con la chemioterapia o la radioterapia, si stimolano le cellule del sistema immunitario del paziente ad attaccarle.

Attuata da circa quindici anni, l’immunoterapia ha portato a un significativo balzo in avanti nella cura di diversi tumori, fra i quali il melanoma, i tumori del polmone non a piccole cellule, i tumori del rene – migliorandone nettamente la prognosi.

Come spiega Sergio Abrignani, docente di Immunologia e immunopatologia all’Università di Milano e fondatore e direttore scientifico dell’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi”, con l’immunoterapia antitumorale «si scardina il meccanismo attraverso cui i tumori ingannano il sistema immunitario, che per questo inganno non li elimina. In questo meccanismo, i linfociti T regolatori (per brevità detti anche T-reg) che stanno attorno alle cellule tumorali hanno un’importanza fondamentale, che possiamo definire “negativa”, perché mettono un freno ad altre cellule immunitarie, che eliminerebbero le cellule tumorali riconoscendole come estranee».

È il motivo per cui la scoperta dei T-reg, premiata quest’anno con il Nobel, è cruciale; non solo perché ha migliorato la conoscenza del sistema immunitario, ma anche per aver stimolato lo sviluppo di possibili nuove terapie mirate a inibire i T-reg nei pazienti tumorali e a stimolarli nelle malattie autoimmuni.

Un nuovo aspetto del sistema immunitario

Come si legge nelle motivazioni per l’assegnazione del Premio Nobel, le scoperte di Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, vincitori del prestigioso riconoscimento, hanno rivoluzionato la comprensione dei meccanismi attraverso cui il sistema immunitario riconosce che cosa deve attaccare e che cosa deve salvaguardare all’interno del nostro organismo.

In precedenza, si conosceva solo la tolleranza immunitaria centrale: ovvero il meccanismo grazie al quale le cellule immunitarie T, protagoniste della difesa del nostro organismo, sono selezionate nel timo. Tutte le cellule T hanno proteine chiamate recettori delle cellule T sulla loro superficie. Questi recettori possono essere paragonati a un sensore: le cellule T li utilizzano per riconoscere le altre cellule e stabilire se sono da eliminare. I recettori delle cellule T sono costruiti da molti geni che vengono combinati casualmente, creando un grande numero di recettori diversi. L’ampio numero di cellule T con recettori diversi fa sì che da una parte ce ne siano sempre alcune in grado di rilevare un microrganismo invasore, ma dall’altra che inevitabilmente ci siano anche recettori che possono attaccare cellule che fanno parte dei tessuti del corpo.

Fino agli anni ‘90 si conosceva solo la cosiddetta tolleranza centrale, che avviene nel timo: qui maturano le cellule T, che vengono sottoposte a una sorta di test che elimina per apoptosi quello che riconoscono e attaccano le proteine endogene del corpo. Tuttavia, si intuiva che questo non era tutto. Le cose, in effetti, sono più complicate.

Come spiega Abrignani: «L’esistenza delle malattie autoimmuni, che colpiscono circa il 10% della popolazione, nonostante il sistema di tolleranza centrale, portò a capire che alcune cellule T rivolte contro il proprio organismo sfuggono alla eliminazione nel timo. Dato che però le malattie autoimmuni non colpiscono tutti, si fecero due ipotesi: o che le cellule T con potenzialità autodistruttiva sfuggissero alla selezione nel timo solo in una parte della popolazione oppure che una parte di cellule autoreattive sfuggisse in tutti noi alla selezione timica e che ci fosse un altro meccanismo in grado di intercettarle, situato a livello periferico e talvolta non funzionante».

Attraverso esperimenti sui topi, Sakaguchi riuscì a dimostrare che a livello periferico è in effetti presente un altro tipo di cellule T, con funzione soppressoria, capaci di tenere sotto controllo le altre cellule T: aveva scoperto i linfociti T regolatori, che agiscono come freni del sistema immunitario.

Nel 1995 pubblicò sul Journal of Immunology i suoi risultati, che dimostravano che queste cellule T erano caratterizzate da proteine diverse sulla loro superficie rispetto a quelle degli altri tipi di linfociti T. La scoperta fu in seguito confermata dagli studi di Mary Brunkow e Fred Ramsdell, che identificarono il gene che controlla lo sviluppo delle cellule T regolatorie.

In questo modo, fu definitivamente accertata l’esistenza della tolleranza immunologica periferica: una sorta di seconda linea di sicurezza, oltre alla prima selezione nel timo, grazie alla quale i T-reg impediscono alle altre cellule T autoreattive di attaccare erroneamente i tessuti del corpo e assicurano che il sistema immunitario si arresti dopo avere eliminato un organismo estraneo. Si comprese insomma che le risposte immunitarie sono formate da un sistema di acceleratori e di freni: l’acceleratore sono i linfociti T effettori, cioè il “braccio armato” del sistema immunitario, mentre i linfociti T-reg li frenano.

Contrariamente a quanto avviene nel timo, i linfociti T autoreattivi nel caso della tolleranza periferica non vengono però distrutti, ma sono solo inattivati. Come spiega ancora Abrignani: «In una certa parte della popolazione, questo sistema non funziona o non funziona a sufficienza: per questo si sviluppano le malattie autoimmuni. Si sviluppano proprio perché le cellule autoreattive che tutti abbiamo, quelle che non sono state eliminate nel timo, ma che sono state solo bloccate nei nostri tessuti periferici, possono riattivarsi, attraverso meccanismi diversi. Se ritornano a essere attive, perché i T-reg non le frenano abbastanza, i linfociti T autoreattivi aggrediscono il nostro organismo generando malattie autoimmuni, come tiroiditi, coliti, artriti… e tutte le altre».

Ma questa possibilità di riattivare i linfociti T attraverso lo spegnimento dei T-reg nel caso dell’immunoterapia tumorale è proprio la chiave del successo.

I T-reg e l’immunoterapia contro i tumori

Il collegamento tra queste scoperte e le terapie contro i tumori nasce dalla comprensione del fatto che il tessuto tumorale ha la capacità di attirare al suo interno un numero elevato di T-reg, in grado di bloccare le cellule del sistema immunitario che eliminerebbero le cellule tumorali.

Spiega ancora Abrignani: «L’immunoterapia contro i tumori, sviluppata a partire dalle scoperte di fine anni 90 di James Allison e Tasuku Honjo, per questo premiati con il Nobel nel 2018, si basa sull’evidenza che il tessuto tumorale riesce a pervertire la funzione del sistema immunitario. Normalmente, il sistema immunitario riconosce e distrugge le cellule tumorali, perché sono cellule che hanno accumulato una serie di mutazioni che le rende diverse da quelle sane. Ma perché allora in circa un terzo delle persone si formano dei tumori? La risposta a questa domanda è che il tessuto tumorale riesce, attraverso una serie complessa di eventi, a creare intorno a sé un meccanismo immunosoppressorio, di cui i linfociti T-reg sono i maggiori attori, difendendosi così dal sistema immunitario. Il microambiente tumorale è infiltrato da T-reg, che lo proteggono dagli attacchi, sopprimendo le funzioni degli altri linfociti T».

L’immunoterapia sviluppata da Allison e Honjo si basa su anticorpi monoclonali in grado di attaccare alcune delle proteine cellulari che funzionano come freni delle cellule T: i cosiddetti “checkpoint”. In questo modo si “tolgono i freni” al sistema immunitario, che riprende ad attaccare le cellule tumorali.

Spiega ancora Abrignani: «Questa terapia ha portato a risultati spettacolari su alcuni tumori, come il melanoma metastatico, ma ha un limite importante: i checkpoint inibiscono tutte le cellule soppressorie presenti nell’organismo, non solo quelle che circondano il tessuto tumorale. Quindi i pazienti sottoposti a questa terapia facilmente sviluppano malattie autoimmuni: continuando con la metafora del freno, questo viene tolto non solo alle cellule che circondano il tessuto tumorale, ma anche alle altre. Ad esempio nel caso del melanoma il 50-60% dei pazienti metastatici ha un beneficio importantissimo dall’immunoterapia, ma il 10-15% deve interromperla, perché insorgono malattie come epatite autoimmune, colite autoimmune, polmonite interstiziale autoimmune».

Da questo nasce l’dea studiata dal gruppo di Sergio Abrignani e Massimiliano Pagani, docente di Biologia molecolare all’Università degli Studi di Milano: inattivare solo i T-reg che infiltrano il tessuto tumorale. Prima, però, bisognava scoprire come riconoscerli.

Per farlo, la scommessa è stata identificare delle molecole presenti solo sulle cellule T regolatorie interne ai tessuti tumorali e non su quelle del resto dell’organismo.

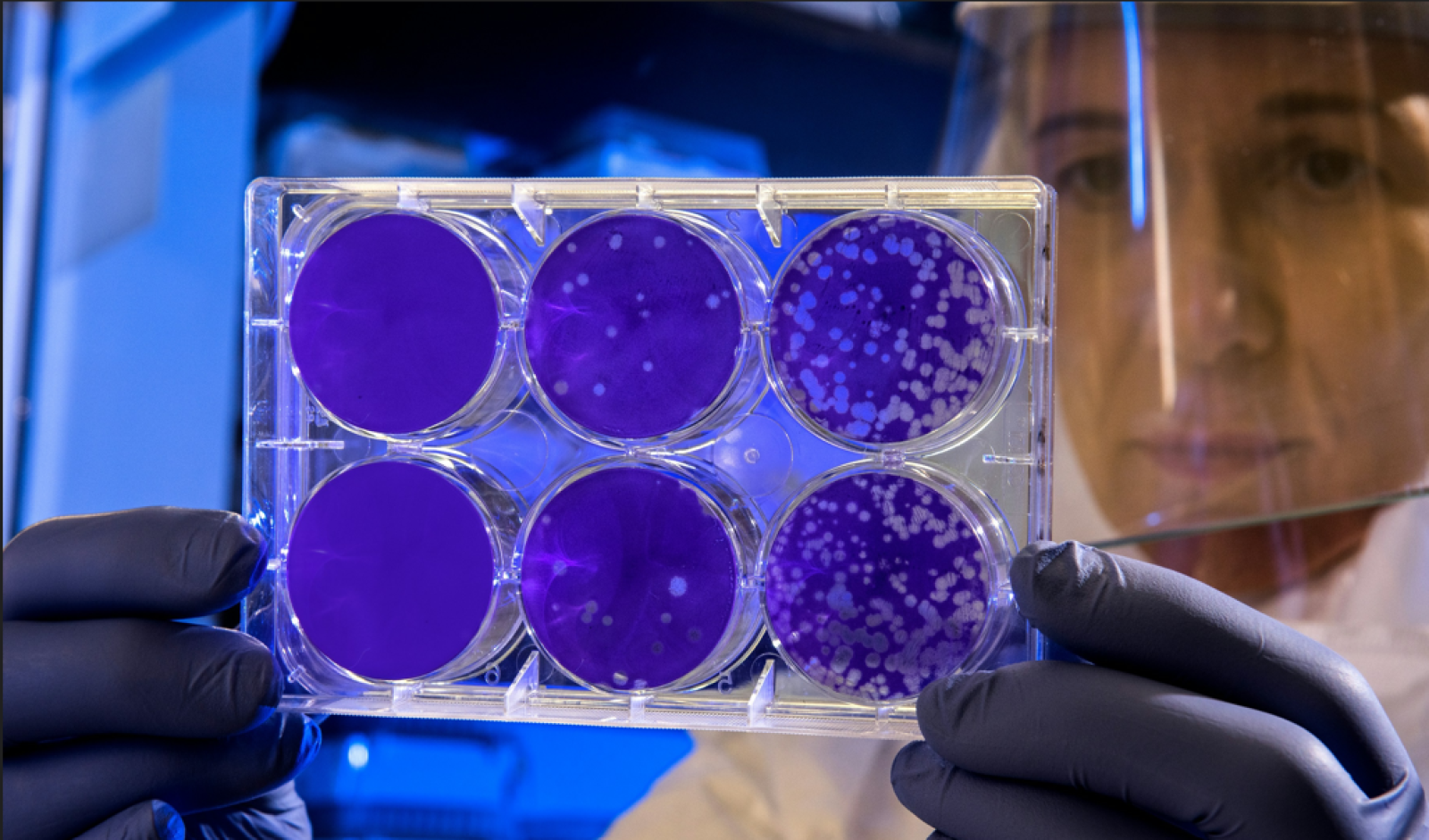

Racconta Abrignani: «Abbiamo iniziato un nuovo filone, in questo siamo stati i primi. Abbiamo ipotizzato che i T-reg all’interno del tumore esprimessero una serie di molecole sulla superficie, che erano espresse solo quando il T-reg è contattato dalle cellule tumorali. E siamo stati forse anche fortunati: attraverso un sequenziamento ad alta potenza, ovvero per singola cellula, siamo riusciti a identificare una serie di molecole che caratterizza solo i T-reg intratumorali. E a sviluppare un anticorpo monoclonale diretto specificamente contro di esse. Dunque ci aspettiamo un effetto terapeutico pari a quello dei checkpoint inhibitors, ma senza gli effetti collaterali».

Si trattava ora di trasformare la scoperta in una potenziale terapia per i malati: per farlo, Abrignani e Pagani hanno brevettato le molecole e creato CheckmAb, una start up (di cui fanno parte anche l’Università di Milano e l’Istituto Nazionale di Genetica Molecolare “Romeo ed Enrica Invernizzi”) che nel 2018 ha raccolto, da un fondo di Venture Capital, i primi 6 milioni di euro necessari alla sperimentazione preclinica. Superata con successo questa fase, grazie a un accordo che vale fino a 240 milioni di euro con Boehringer Ingelheim, cui è stata ceduta la licenza del brevetto, è prevista per l’inizio del 2026 la prima fase della sperimentazione clinica sull’uomo.

Nel frattempo, il gruppo ha identificato un altro anticorpo monoclonale, e si appresta a seguire lo stesso percorso, fondando una seconda start up, per arrivare possibilmente allo sviluppo di un secondo farmaco.

Come osserva Abrignani: «Per me, che sono un medico, vedere arrivare il frutto di anni di ricerca alla sperimentazione clinica è una grandissima emozione. Dà senso al mio percorso di ricerca. Pensare che da un’idea, da un lungo lavoro di sviluppo, dalla costanza, dalla pazienza e certamente anche da un po’ di fortuna nasce un farmaco che viene iniettato ai malati è un privilegio, che non a tutti i ricercatori è concesso. E se funzionerà, come speriamo, all’emozione si unirà una grande soddisfazione».

Che quest’anno sia stato conferito il Nobel a chi ha scoperto quella che è stata poi la base da cui sono partite le ricerche è stata una gioia ulteriore. Come conclude Abrignani: «Il nostro è stato un lavoro che potremmo definire di rifinitura rispetto alla scoperta che ha meritato il Nobel di quest’anno, però è una rifinitura che potrebbe avere un’applicazione clinica importante: e se un’azienda come la Boehringer Ingelheim ci ha creduto, se ha visto tutti i nostri dati, li ha messi insieme e ha deciso che vale la pena di andare a provare nell’uomo… che dire, quello che abbiamo pensato non doveva essere tutto sbagliato, no?».