Pubblicato il 04/09/2025Tempo di lettura: 3 mins

Tra il 2022 e il 2024, ai Campi Flegrei i sismologi hanno rilevato circa 12 mila terremoti. Ora grazie a un algoritmo di intelligenza artificiale, basato cioè su una rete neurale profonda, hanno rianalizzato i dati raccolti dalla rete di monitoraggio sismico e sono riusciti individuarne 54 mila, più di quattro volte tanto. L’algoritmo è stato anche in grado di identificare con maggiore precisione la posizione delle faglie che li hanno generati, tracciando una mappa dettagliata del sottosuolo della caldera.

L’algoritmo e i suoi straordinari risultati sono descritti in un articolo pubblicato sull’ultimo numero della rivista Science, e firmato da un gruppo di sismologi dell’Università di Stanford, dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e dell’Università di Napoli Federico II. L’algoritmo è stato integrato nell’analisi quotidiana dei dati sismici.

Greg Beroza, sismologo dell’Università di Stanford e tra gli autori dello studio, è stato il primo a sviluppare, nel 2019, una rete neurale profonda per la rilevazione dei terremoti. Chiamata PhaseNet, era stata allenata a riconoscere onde sismiche nei dati grezzi raccolti in 30 anni dai sismografi della California settentrionale. Una volta messa alla prova sui dati raccolti in altre zone, si era rivelata estremamente efficace. Nell’area tra Oklahoma e Kansas, dove la rete sismica è molto meno fitta che in California, PhaseNet aveva individuato venti volte il numero di terremoti identificati manualmente dai sismologi. La rete neurale profonda è infatti capace di riconoscere terremoti estremamente deboli o che si sovrappongono tra loro, quelli che di solito sfuggono all’analisi umana.

Per usare PhaseNet sui dati dei Campi Flegrei, i ricercatori hanno dovuto adattarla, con una breve fase di allenamento. La sismicità ai Flegrei è infatti di natura diversa rispetto a quella di origine tettonica che si registra, per esempio, in California. I ricercatori ritengono che sia dovuta a un aumento della pressione nelle rocce dello strato più superficiale della crosta terrestre, che si manifesta con un lento, ma costante, sollevamento della porzione centrale della caldera vulcanica.

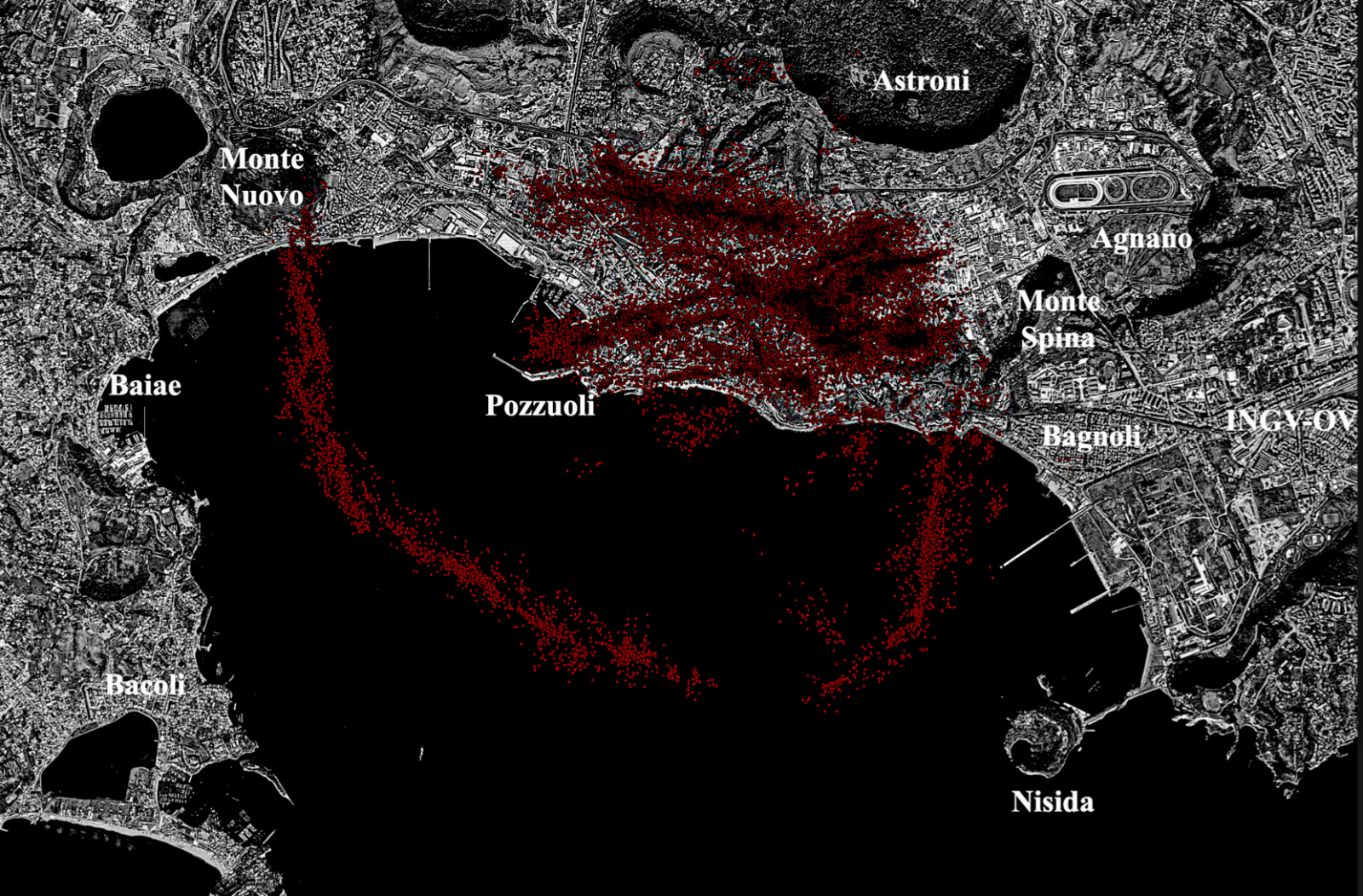

L’algoritmo ha fatto emergere una struttura di faglie disposte ad anello lungo il bordo della zona risorgente della caldera e due faglie, lunghe qualche chilometro, che convergono sotto il centro di Pozzuoli. Le faglie si sarebbero attivate a profondità comprese tra 2 e 4 chilometri circa. Questo risultato, secondo gli autori, contribuisce a sostanziare l’ipotesi secondo cui non ci sia stata risalita di magma dalla camera magmatica profonda, posta a circa 7-8 chilometri, verso la superficie.

La lunghezza delle faglie “illuminate” dall’intelligenza artificiale permette anche di stimare il loro potenziale in termini di magnitudo. Più è lunga una faglia più è grande il terremoto che può generare. Gli autori hanno osservato che le faglie da cui hanno avuto origine le scosse più forti nel 2023, con magnitudo durata superiore a 4, erano già ben visibili in tutta la loro estensione prima che questi eventi si verificassero.

Inoltre, poiché i terremoti ai Flegrei sono piuttosto superficiali, l’accelerazione al suolo è molto forte vicino all’epicentro e diminuisce rapidamente allontanandosi. Una conoscenza minuziosa delle faglie permetterebbe quindi di individuare le zone a maggiore rischio e intervenire per ridurne la vulnerabilità.

Per queste ragioni, l’integrazione di PhaseNet nell’analisi quotidiana dei dati raccolti dall’Osservatorio Vesuviano potrebbe rivelarsi utile per migliorare la gestione del rischio sismico nella zona.