All’inizio del XX secolo sembrava che l’umanità stesse liberandosi dal ciclo di guerre, barbarie e crudeltà che l’aveva accompagnata per secoli. Dalla caduta di Napoleone erano infatti intercorsi quasi cento anni di pace pressoché ininterrotta, che facevano sperare in un futuro in cui i conflitti sarebbero stati risolti da una diplomazia sorretta da una condivisa legge morale. Come sono stati possibili, allora, gli 86 milioni di morti per cause di guerra nel periodo tra il 1900 e il 1989? Se queste morti fossero distribuite in pari misura in tutto il periodo (mentre circa i due terzi, cioè 58 milioni, sono dovuti alle due guerre mondiali), la guerra avrebbe ucciso 2.500 persone al giorno, ossia più di cento ogni ora del giorno e della notte per novant’anni.

Questi dati hanno portato nel 1999 il filosofo Jonathan Glover a interrogarsi sulle ragioni etiche e psicologiche della guerra, e in particolare degli orrori del ‘900, con un libro che sarebbe poi stato tradotto in italiano nel 2002, Humanity. Una storia morale del ventesimo secolo (il Saggiatore, 2002). Non perché la barbarie appartenga solo al XX secolo, ma perché nella storia di questo secolo la tecnologia ha fatto la differenza e le decisioni di pochi hanno significato morte e orrore per milioni di altri individui.

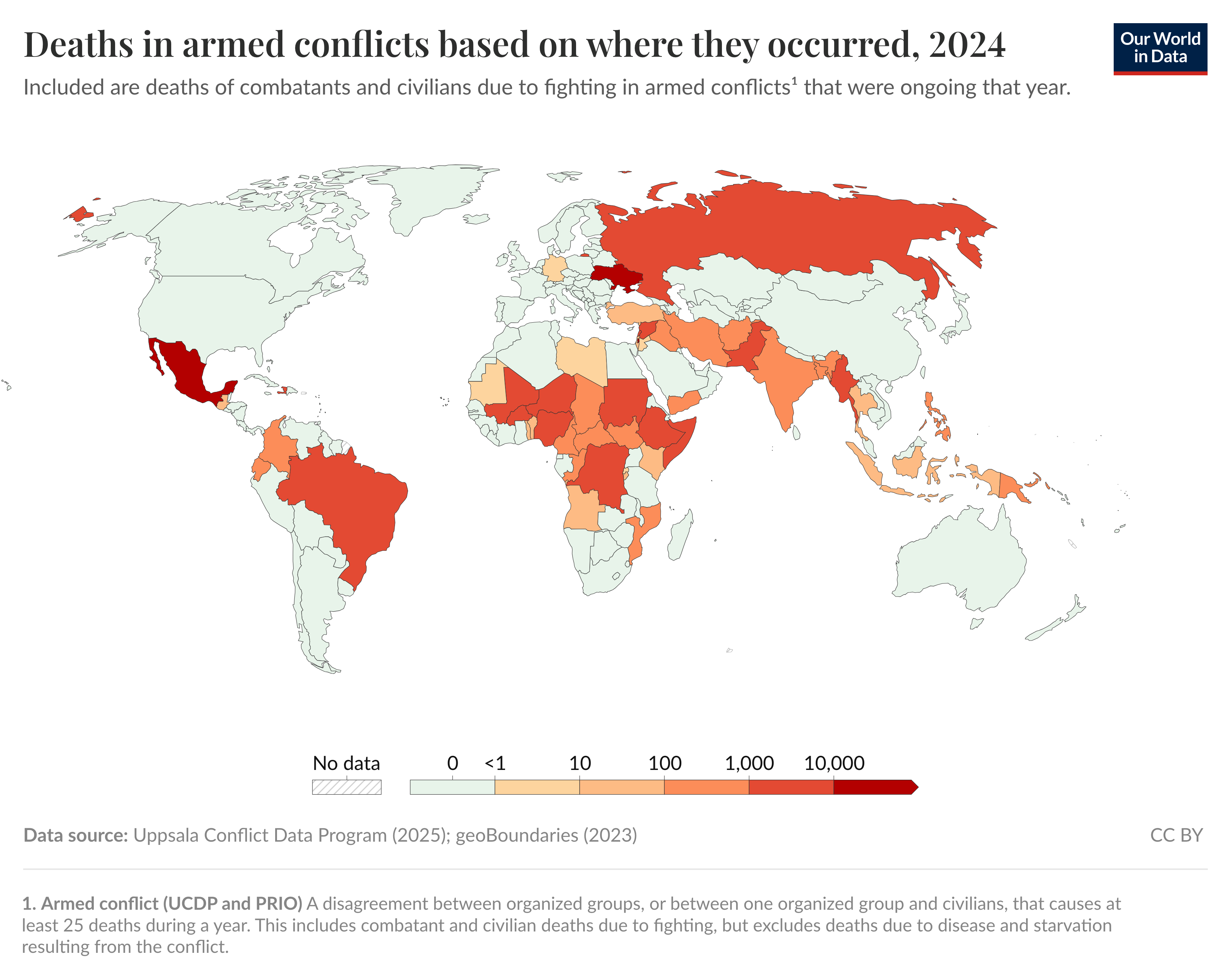

E il XXI secolo non mostra certo un’inversione di tendenza. Secondo Oxfam Italia, ogni anno ci sono nel mondo almeno 100 conflitti armati in corso, considerando anche atti di violenza unilaterale da parte di gruppi armati organizzati. Il Global Peace Index del 2024, pubblicato dall’Institute for Economics and Peace, mostra come nel 2024 fossero in corso 56 guerre, il numero più alto mai registrato dalla Seconda Guerra mondiale. Tra il 2018 e il 2023 gli Stati che utilizzano i droni a scopo militare è passato da 16 a 40, con un aumento del 150 per cento. Principalmente a causa dei conflitti in Ucraina e a Gaza, identificati come esempi di “guerre senza fine”, il livello medio di pace è peggiorato dello 0,56 per cento, sempre che i numeri abbiano un senso in questo contesto.

Proprio sul conflitto israelo-palestinese Glover ha pubblicato nel 2024 un testo, Israelis and Palestinians: from the Cycle of Violence to the Conversation of Mankind. Il libro stava per andare in stampa quando l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 e la reazione del governo israeliano lo ha reso ancora più attuale, come l’autore precisa nella prefazione. Il titolo riprende un termine del filosofo inglese Michael Oakeshott che potremmo tradurre come “dialogo tra esseri umani”. Partendo da una citazione di Orwell sulla guerra civile spagnola, «Tutti credono nelle atrocità del nemico e negano quelle della loro parte senza nemmeno esaminare le prove», Glover sostiene che il dialogo può prendere diverse forme, che vanno dall’esperimento della West-Eastern Divan Orchestra di Barenboim e Said al riconoscimento dei traumi reciproci, così da costruire una memoria condivisa, come si è cercato di fare in Sudafrica. Bisogna arginare i governanti che spesso alimentano il circolo vizioso di violenza e vendetta, sordi alle richieste di popoli che vogliono vivere in pace, portare i figli a scuola e passare del tempo con gli amici. Nel libro, Glover non prospetta facili ricette, ancora meno facili da proporre oggi dove è in corso la sistematica distruzione di Gaza e il perseguimento a tappe forzate di un progetto di genocidio da parte di Israele.

Ma torniamo al libro Humanity. Una storia morale del ventesimo secolo, che nasceva dal tentativo di arricchire la comprensione dei fatti storici con domande filosofiche di natura morale. Il reciproco massacro della Prima guerra mondiale, la carestia terroristica dell’Ucraina, i Gulag, Auschwitz, Dresda, la ferrovia che i giapponesi fecero costruire ai prigionieri inglesi in Birmania, Hiroshima e Nagasaki, il Vietnam, la Rivoluzione culturale cinese, la Cambogia, il Ruanda, il crollo della Jugoslavia, sono tutte tessere di un puzzle agghiacciante, che ha come minimo comune denominatore l’erosione dell’umana compassione e dell’identità morale. Aggiungeremo oggi la guerra russo-ucraina, il conflitto israelo-palestinese, la situazione in Pakistan, Haiti, Yemen, Siria, Etiopia, Sudan del Sud, Mali, Niger, Repubblica Democratica del Congo, Myanmar. Nell’analizzare gli eventi storici Glover approfondisce la psicologia morale della guerra e del commettere atrocità – sia nel combattimento ravvicinato che in quello a grande distanza – distinguendola dalla violenza di massa non specificamente legata al contesto bellico, come gli assassini politici di Stalin, il razzismo di Hitler o il tribalismo del Ruanda.

La compassione negata

Per quanto riguarda la guerra, l’autore traccia un percorso che va dal combattimento corpo a corpo della Prima guerra mondiale allo sganciamento della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, percorso caratterizzato da una graduale disumanizzazione del nemico, cui si nega dignità umana per poterlo cacciare e uccidere. La compassione viene così indebolita selettivamente, i soldati sono solidali tra di loro ma spietati con il nemico, visto come sub-umano o animale: i vietnamiti erano gooks (sporchi gialli) e lo sterminio dei soldati che battevano in ritirata durante la guerra del Golfo era chiamato “caccia al tacchino”. In questo panorama si stagliano isolati alcuni episodi in cui l’umanità ha il sopravvento, e il nemico torna a essere uomo. Il caso più clamoroso fu quello del Natale del 1914, quando soldati tedeschi e scozzesi uscirono dalle trincee, familiarizzarono col nemico e organizzarono una partita di calcio, vinta per 3 a 2 dai tedeschi, che suscitò le ire dei comandanti.

È chiaro che i comandi militari non potevano – e non possono – accettare che la compassione, il senso di umanità condivisa, aprano una breccia nell’armatura da robot costruita attorno al soldato. L’avvento del combattimento a distanza fu in questo senso determinante, ed è per questo che la tecnologia è la cifra delle atrocità del XX secolo. Glover ricostruisce le fasi principali dello scivolamento verso le uccisioni di massa a grande distanza, soprattutto di civili. È come se, messo in moto il meccanismo, nessuno avesse saputo o voluto fermarlo. A dare il via a questa china scivolosa fu il blocco navale effettuato dal governo inglese ai danni della Germania durante la Prima guerra mondiale: è difficile calcolarne il numero di vittime, le stime comunque si aggirano attorno agli 800.000 morti. Il blocco fu determinante sia per la nascita del risentimento nazionalistico tedesco sia, soprattutto, perché aveva creato un pericoloso precedente, dando il la alla formazione di una nuova psicologia della guerra, aperta allo sterminio in massa della popolazione civile. I politici inglesi non avevano certo in mente di affamare o rendere rachitici i bambini tedeschi ma, come nota Glover «l’identità morale è meno minacciata se le morti sono provocate negativamente, e se avviene indirettamente attraverso le azioni di molte persone, diluendo così il senso di responsabilità individuale».

Bombardamenti a tappeto: la guerra se la prende con i civili

Il blocco navale contro la Germania costituì il precedente dei bombardamenti aerei “convenzionali” contro popolazioni civili durante la Seconda guerra mondiale. La campagna di bombardamenti aerei si svolse in tre fasi distinte: nella prima, la tattica fu di bombardare esclusivamente gli obiettivi militari; non potendo essere abbastanza precisi, soprattutto durante i bombardamenti notturni, nella seconda fase gli Alleati passarono al bombardamento indiscriminato “a tappeto” (o, meglio, passarono dal bombardamento “a tappeto” non intenzionale a quello voluto); nell’ultima fase, dall’estate del 1944, pur avendo gli Alleati il dominio totale dei cieli e pur essendo possibile il bombardamento di precisione, l’obiettivo continuò a essere la popolazione civile. L’idea era che in questo modo si sarebbe fiaccato il morale del nemico, spingendolo a sollevarsi contro Hitler. Il risultato fu invece una maggiore coesione interna dei tedeschi e un ritardo nella fine della guerra.

Nei bombardamenti su Amburgo, tra il 24 luglio e il 3 agosto 1943, morirono circa 40.000 persone, in una tempesta di fuoco al cui centro la temperatura era di circa 800°. Racconta un testimone: «Donne e bambini erano carbonizzati al punto da essere irriconoscibili; quelli che erano morti per mancanza d’ossigeno erano stati meno consumati dal fuoco, ma i cervelli erano fuoriusciti dalle tempie esplose, e così gli intestini dalle parti molli sotto la cassa toracica». Il 13 febbraio 1945, a guerra ormai decisa, fu ripetutamente bombardata Dresda: più di 30.000 persone furono uccise e ai sopravvissuti occorsero più di tre mesi per seppellire i cadaveri.

Distanza e frammentazione delle responsabilità

Ma quale struttura psicologica rese possibili simili gesti? Glover ricorda ancora una volta il ruolo fondamentale della distanza, la gente su cui cadevano le bombe era sempre lontana e invisibile, e la frammentazione della responsabilità, per cui ciascuno si sentiva solo una piccola parte di un grande ingranaggio manovrato da altri.

È questa la strada che portò a Hiroshima. Di primo mattino, il 6 agosto 1945, la bomba atomica chiamata “Little Boy” fu sganciata dall’Enola Gay su Hiroshima. L’esplosione provocò un enorme spostamento d’aria e liberò luce, calore e radiazioni nucleari. La temperatura al centro dell’esplosione era di circa 3.000°C. Molti vennero ridotti in cenere, le scene di orrore non avevano fine: «Vi era gente con gli intestini e il cervello che uscivano, occhi, nasi, orecchie erano completamente bruciati…». La bomba causò 140.000 morti, che salirono presto a 200.000 vista l’alta mortalità dei mesi successivi e che continuarono negli anni poiché si registrò un forte aumento delle leucemie e dei disordini genetici e cromosomici indotti dalle radiazioni.

Perché non si era pensato a una dimostrazione del potenziale distruttivo della bomba in un qualsiasi luogo deserto, per intimidire i giapponesi senza sterminarli? Il rifiuto di una dimostrazione innocua avvenne per le pressioni dei militari, che il presidente Truman era troppo debole per tenere a freno. Truman e i suoi ministri pensavano anche all’impressione che l’esplosione avrebbe fatto sull’Unione Sovietica, e in definitiva la decisione fu presa in una sorta di “vuoto morale”, che riguardò come è noto anche la maggior parte degli scienziati coinvolti nel progetto Manhattan, come ricorda Pietro Greco nel libro L’atomica e le responsabilità della scienza (L’Asino d’oro, 2025).

Ma non è inevitabile che la politica agisca in modo così spietato. Nel 1962 Stati Uniti e Unione Sovietica evitarono la catastrofe nucleare, innescata dalla crisi dei missili di Cuba, riuscendo a sfuggire alla “trappola hobbesiana”, cioè alla decisione di usare per primi la violenza per paura della potenza dell’altro. Sia Kennedy sia Kruscev riuscirono a contenere lo strapotere dei militari, la cui deriva è spesso causa di guerre, e collaborarono per la pace. Kruscev scrisse a Kennedy una lettera personale che esprimeva la sua ripugnanza per la guerra e Kennedy, che aveva da poco letto I cannoni d’agosto (tr. it. Neri Pozza) di Barbara Tuchman sullo scoppio della Prima guerra mondiale, in quei giorni parlò spesso con i suoi collaboratori di come tedeschi, inglesi, francesi, russi, austriaci fossero caduti nel vortice della guerra per «stupidità, antipatie personali, incomprensioni, complessi di superiorità o di inferiorità». La crisi si risolse grazie a un compromesso: Kruscev fu costretto a quella che parve un’umiliante ritirata, accettando che Kennedy non rendesse pubblico lo scambio, cioè il ritiro dei missili statunitensi dalla Turchia contro quello dei missili sovietici da Cuba. Fu così evitata una terza guerra mondiale, e le colombe prevalsero sui falchi imponendo la loro ripulsa morale per una decisione che avrebbe significato morte e distruzione per milioni di persone.

Tribalismo, nazionalismo e genocidi

Le uccisioni di massa del XX secolo non sono avvenute solo durante guerre guerreggiate. Il caso prima ricordato di Gaza ne è un esempio, sul quale grava pesantissimo il giudizio di genocidio proposto dagli esperti dalle Nazioni Unite in capo allo Stato di Israele.

Anche ciò che avvenne in Ruanda verso la metà degli anni Novanta non fu una guerra ma un genocidio: quello dei tutsi da parte degli hutu. Le tribù hutu e tutsi non erano così divise come si potrebbe credere: parlavano la stessa lingua, avevano una cultura comune e vi erano tra i loro membri molti matrimoni misti. Il genocidio non fu un’esplosione spontanea di odio tribale, ma venne pianificato per ragioni politiche, in pratica per scongiurare un cambio della guardia al governo del paese. Fuori del Ruanda, le reazioni internazionali oscillarono tra l’indifferenza e una compassione che non si tradusse in azioni atte a fermare il massacro. Le Nazioni Unite non poterono intervenire per la mancanza dell’appoggio degli Stati Uniti, i quali aggirarono l’obbligo legale internazionale di agire contro i genocidi dando istruzioni ai funzionari del Dipartimento di Stato di non usare mai, a proposito del Ruanda, il termine “genocidio”.

Ciò che accadde nella ex-Jugoslavia è storia recente che ancora brucia. Il grande filosofo seicentesco Thomas Hobbes vedeva una sola strada per uscire dalla trappola della reciproca paura e della reciproca violenza: il Leviatano, un’autorità abbastanza forte da imporre la pace e da farla rispettare. Hobbes avrebbe potuto riconoscere in Tito il Leviatano della Jugoslavia. Ma l’equilibrio federale, imposto dall’alto, non aveva messo radici abbastanza profonde per poter sopravvivere alla scomparsa di Tito e l’ostilità “tribale” tra le repubbliche jugoslave, sapientemente fomentata, portò alla spirale di odio e morte che ebbe nell’assedio di Sarajevo il suo atroce paradigma. Nella ex-Jugoslavia circa il 40% delle famiglie era di etnia mista, quindi non dovevano essere in molti a volere conflitti etnici. Anche in questo caso, però – secondo la convincente ricostruzione di Glover – il potere seppe utilizzare l’istinto tribale per i suoi scopi. E le Nazioni Unite, accusa Glover, si rivelarono tutt’altro che un Leviatano.

Ma al di là delle analisi politiche, il filosofo si interroga sulle radici del conflitto tribale, superando la mera lettura “sociobiologica” dell’identificazione con il gruppo e della rivalità tra gruppi come aspetti naturali e integrandola con quella psicologica.

Nel nazionalismo la componente psicologica è fondamentale e una nazione è soprattutto una “comunità immaginata”. Uno dei punti di forza del nazionalismo è il contributo che può dare al rispetto di sé. Il filosofo Isaiah Berlin cita la nozione kantiana del “legno storto” riferendosi, fra l’altro, al nazionalismo quale reazione all’oppressione e all’umiliazione, teoria che ben si attaglia alla situazione della Germania degli anni Venti. I seguaci di Hitler condividevano il suo rancore per la disfatta subita nella Prima guerra mondiale e una reazione comune consistette nel trovare dei capri espiatori: gli ebrei. Il nazionalismo di Hitler era di tipo tribale, basato non su una cultura comune ma su un’unità razziale, e divenne il programma politico di una nazione, secondo Glover, grazie a un pericoloso miscuglio di predisposizione all’obbedienza, conformismo, fede cieca e incrollabile, disumanizzazione del nemico.

Disumanizzazione che implicava – è bene ripeterlo – una distanza psicologica tra assassini e vittime. Nei campi gli internati erano trattati come animali, così come le vittime di orribili sperimentazioni mediche erano viste come cavie da laboratorio. Il gruppo chimico I.G. Farben scriveva da Auschwitz: «In relazione alla sperimentazione di un nuovo farmaco ipnotico, vi saremmo grati se poteste procuraci un certo numero di donne […] Abbiamo esaminato la vostra proposta ma riteniamo eccessivo il prezzo di 200 marchi per soggetto. Possiamo proporvi una cifra non superiore ai 170 marchi a testa […] Ricevute le 150 donne che avevamo ordinato. Nonostante le condizioni di deperimento, le riteniamo soddisfacenti […] Eseguita la sperimentazione. Tutti i soggetti deceduti. Presto ci rimetteremo in contatto con voi per l’invio di un nuovo carico».

La “frittata” di Stalin, Mao e Pol Pot

Tra le atrocità del XX secolo il libro di Glover annovera anche i 20 milioni di vittime del periodo stalinista, uccise da un regime che aveva fatto del terrore, dell’atomizzazione e del sospetto i suoi strumenti di controllo, in un delirio religioso di culto della personalità, dove il sistema fideistico implicava l’impegno a credere nell’assoluta bontà del fine e nell’inevitabilità dei mezzi utilizzati. Come scrisse Stalin nella sua poesia Piazza Rossa: «I russi possono anche aver fame e non aver vestiti né agi / ma non si può fare una frittata senza rompere le uova». Sempre secondo Glover, i veri eredi spirituali di Stalin non furono tanto i leader sovietici che gli succedettero, quanto piuttosto Mao Zedong in Cina e Pol Pot in Cambogia. La Rivoluzione culturale, a partire dal 1966, creò un clima di fanatismo e paura che coinvolse gran parte dei cinesi, come persecutori o come vittime, nell’obiettivo di creare una nuova identità morale, strettamente legata all’impegno totale verso la Rivoluzione. Ma la vetta più alta delle atrocità commesse in nome del fideismo cieco fu forse raggiunta dai Khmer rossi in Cambogia che, in nome di un’ideologia che mescolava stalinismo, maoismo e il mito agricolo dell’antico regno di Angkor, uccisero più di due milioni di persone su una popolazione di otto milioni di abitanti, svuotarono le città, sterminarono gli intellettuali, torturarono e uccisero in modo efferato.

Se ciò che è accaduto nel XX e continua ad accadere nel XXI appare come inestricabilmente legato alla psicologia dell’essere umano, spetta ancora all’uomo costruire un argine contro il mostro sempre in agguato, che spesso non è fuori ma dentro di noi. La risposta di Glover, che emerge ogni qualvolta riecheggia la sua domanda «Dov’erano i filosofi?», guarda a un’etica centrata sull’umano, e non su astratti valori, sulla partecipazione umana al destino altrui che non sia indebolita dalla distanza, fisica o psicologica, e che metta in scacco il conformismo e la cieca obbedienza.