Le previsioni dell’Indice Meteorologico degli Incendi (FWI) elaborate dall’European Forest Fire Information System (EFFIS) segnalano un attenuamento del rischio di eventi estremi nelle prossime settimane, con valori in calo anche nelle aree dell’Europa occidentale e orientale più colpite. Ma la tregua arriva su un continente già devastato: nell’ultimo mese in Europa è andato in fumo quasi un milione di ettari (ha), emettendo quasi 40 milioni di tonnellate di CO2: l’equivalente delle emissioni annuali del Portogallo o della Svezia. Numeri impressionanti se confrontati con la media degli ultimi 19 anni (2006-2024), pari a 292.936 ha bruciati nello stesso periodo. Solo nel nostro Paese sono già andati distrutti 56.263 ha, superando i 51.424 dell’intero 2024.

Oltre ai danni ambientali, questi fenomeni hanno conseguenze dirette sulla salute pubblica, con un aggravio di malattie respiratorie e cardiache. Uno studio della Monash University (Melbourne, Australia), uscito su Lancet a dicembre 2024, ha rilevato che tra il 2000 e il 2019 solo in Europa il fumo degli incendi boschivi ha provocato 111.000 morti all’anno, Russia inclusa. Dando uno sguardo al Global Burden Disease, gli ultimi dati, riferiti al 2021, mostrano che l’inquinamento da particolato (PM) ha causato decessi per cardiopatia ischemica (13,25%), ictus (10,68%), broncopneumopatia cronica ostruttiva (5%), infezioni delle basse vie respiratorie (3,22%), patologie neonatali (2,7%), tumore di trachea, bronchi e polmoni (2,97%) e diabete mellito (2,44%).

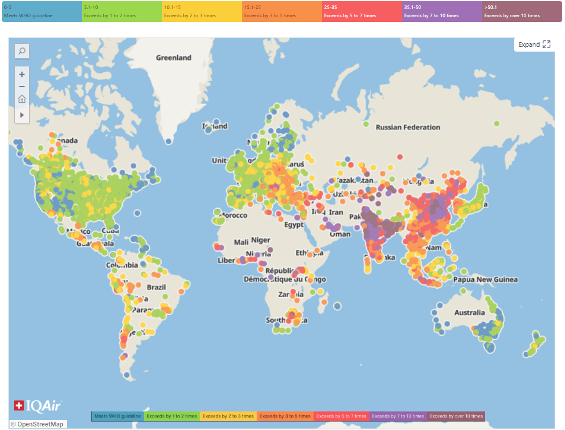

Mappa globale interattiva delle concentrazioni di PM2.5 del 2024 per città.

Fonte: IQAir.

Incendi di interfaccia: il nuovo fronte caldo

In Europa gli incendi forestali, tra gli ecosistemi più vulnerabili, sono riconducibili al 4% circa per cause naturali – in Italia per l’1% – e al 96% per cause antropiche (eventi accidentali e dolosi). Da diverso tempo si sottolinea anche il ruolo del riscaldamento globale, che impatta sulla temperatura, sui modelli di vento e di precipitazioni, rendendo qualunque copertura vegetale più suscettibile al fenomeno. Inoltre, in molte nazioni dell’Europa meridionale è diffuso il clima mediterraneo, con conseguente prevalenza di vegetazione mediterranea e specie arboree di sempreverdi, quelle più suscettibili agli effetti degli incendi.

Negli ultimi anni, come si legge nell’ultimo rapporto dell’ISPRA Ecosistemi e incendi boschivi in Italia, il fenomeno ha interessato soprattutto le zone di confine tra i sistemi rurali (e/o boschivi) e quelli antropizzati: sono i cosiddetti incendi di interfaccia, che dal 2016 al 2018 hanno colpito Spagna, Francia e, in particolare, Portogallo e Grecia, dove sono state registrate oltre 100 vittime. Nel 2021 in Sardegna interi comuni sono stati devastati, mentre nel 2022 un vasto incendio alle porte di Trieste ha isolato per ore la città. E nel 2024, secondo l’ISPRA, circa 646 ha nel comune di Roma sono stati percorsi da grandi incendi boschivi (superiori a 1ha) in un centinaio di eventi. I dati più recenti dell’EFFIS mostrano il Portogallo tra i paesi più colpiti, con una percentuale quasi tripla di eventi nel 2025 rispetto alla media storica. Segue la Romania, con quasi il 3% del territorio bruciato rispetto a una media quasi nulla negli anni passati. Cipro, invece, ha superato di quasi otto volte la sua media storica.

Aria sempre più irrespirabile

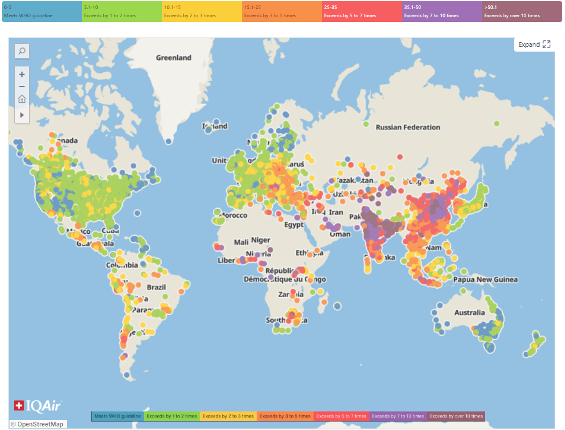

Il comunicato stampa relativo alla pubblicazione dell’Air Quality Life Index (AQLI) del 2022 dell’Energy Policy Institute (Università di Chicago) sottolineava che:

L’inquinamento atmosferico da particolato riduce di 2,2 anni l’aspettativa di vita media globale, ovvero 17 miliardi di anni di vita complessivi, in confronto a un mondo che rispetterebbe le linee guida dell’OMS (PM 2.5 inferiore ai 5 µg/m³). Un impatto paragonabile a quello del fumo, più di tre volte maggiore di quello dell’alcol e dell’acqua non potabile, sei volte superiore a quello dell’HIV/AIDS e quasi 90 volte a quello dei conflitti e del terrorismo.

A oggi, la situazione non sembra migliorata: l’Organizzazione mondiale della sanità ha aggiornato il livello di esposizione all’inquinamento da particolato dal 97 al 99% e i nuovi dati AQLI rivelano che nel 2023 le concentrazioni globali di PM 2.5 superavano dell’1,5% quelle del 2022, pari a quasi 5 volte oltre il limite di 5 µg/m³ indicato dalla WHO. Negli Stati Uniti e in Canada gli incendi hanno spinto le concentrazioni a livelli mai registrati prima.

Anni di vita persi in relazione alle principali minacce.

Fonte: AQLI, 2023

Il Rapporto 2024 sullo stato della qualità dell’aria indica superamenti degli standard UE nel 7% delle stazioni per PM10 e nel 13% per O₃. I limiti di qualità dell’aria (AQG) fissati dall’OMS, molto più stringenti, sono stati superati in oltre il 90% dei casi per PM2.5 e O3, nel 59% per PM10. Ma a registrare i valori più alti in assoluto è stato proprio in nostro Paese, pari a 217 µg/m³ per PM10 e 166 μg/m³ per O₃.

Polveri sottili e decessi prematuri

Secondo i ricercatori della Monash University, l’inquinamento atmosferico causato dagli incendi boschivi provoca ogni anno nel mondo 1,53 milioni di decessi per tutte le cause (l’Africa subsahariana è in testa, con quasi il 40% dell’impatto globale), 0,45 milioni di decessi cardiovascolari (soprattutto nel Sud-est asiatico, in Asia orientale e in Europa orientale) e 0,22 milioni respiratori.

Oltre a colpire i nostri polmoni, l’inquinamento atmosferico ha un impatto devastante sul cuore, sul cervello, sulla pelle. Ci può predisporre a diverse forme di cancro, può ridurre la possibilità di condurre una gravidanza tanto da essere associato – insieme a quello domestico – a 6,7 milioni di morti premature ogni anno. L’inquinamento è il secondo fattore di rischio globale per la mortalità a tutte le età e tra i bambini sotto i cinque anni, dopo la malnutrizione. Questo perché sostanze come il particolato fine (PM 10) e ultrafine (PM 2.5) – identificato comunemente con l’espressione “polveri sottili” – penetrano nei polmoni, ne alterano la funzionalità, aumentando il rischio di asma, allergie e patologie come la broncopneumopatia cronica ostruttiva. Ma il PM può diffondersi anche a livello sistemico e provocare ictus, attacchi cardiaci e infiammazione sistemica. Solo nel 2021, 8,1 milioni di decessi totali sono stati attribuiti all’inquinamento atmosferico, con il 58% dovuto al PM 2.5.

L’Italia tra roghi e illegalità

Nel 2024 ben 16 regioni italiane su 20 – tranne Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto – sono state colpite da grandi incendi boschivi. Sono stati coinvolti 50.802 ettari di superficie forestale, circa la metà rispetto al 2023, ma con un maggior numero di roghi: 1.515 episodi (rispetto ai 1.365 del 2023), 4,5 al giorno in media, che salgono a oltre 16 nei soli mesi estivi. Il 31% ha interessato aree protette (circa 15105 ha), appartenenti principalmente a Rete Natura 2000, il principale strumento europeo per la tutela della biodiversità. In base Rapporto Ecomafie 2025 di Legambiente, più del 71% delle aree bruciate si trova al Sud, in particolare Sicilia (2.588 ha), Calabria (2.494 ha) e Sardegna (1.734 ha). Nella provincia di Reggio Calabria le fiamme hanno distrutto oltre 10 km², pari al 51% delle superficie regionale bruciata e al 10% di quella nazionale. Sul fronte degli illeciti, nel 2024 sono stati registrati 3.239 reati legati agli incendi (-12,2% rispetto al 2023), con 469 denunce e solo 12 arresti. Tuttavia, sono aumentati i controlli (41.144 contro 39.319) e i sequestri sono passati da 69 a 103. Quasi la metà dei reati è avvenuta in Calabria (455), Puglia (404), Campania (391) e Sicilia (351). I procedimenti giudiziari restano però scarsi: una denuncia ogni 6 incendi in Lazio, in Sicilia perfino ogni 32. Gli illeciti amministrativi, concentrati soprattutto in Puglia, hanno mostrato esiti più positivi, con 2.700 infrazioni accertate e 2.789 sanzioni, per un valore di 1.619.968 di euro (circa il 20% in meno rispetto al 2023).

La mappa mostra la superficie percorsa dal fuoco (in ettari) per regione. Le aree più colpite (>100mila ha) si concentrano nel Sud e nelle isole maggiori: Calabria, Sicilia e Sardegna, mentre regioni del Sud e del Centro si collocano su valori intermedi. Il Nord, al contrario, registra estensioni molto più contenute.

Fonte: ISPRA 2024

Quest’anno la situazione non è migliorata, anzi. I primi dati EFFIS segnalano che nel 2025, con 77.519 ha bruciati, l’Italia ha superato la media storica di circa 35.000–40.000 ha/anno, sebbene non ai livelli record di 2007, 2017 e 2021 (pari, insieme, a quasi 150mila ha bruciati). Dal 1° gennaio al 18 luglio 2025 653 incendi hanno fatto piazza pulita di 30.988 ha di territorio, un terzo dei quali comprendeva aree Natura 2000 (dati Legamente). Nel mirino, ancora una volta, Sicilia (16.938 ha), Calabria (3.633 ha) e Puglia (3.622 ha). La Sicilia è stata teatro di 6 degli 8 eventi incendiari più gravi (sopra i 500 ha).

Statistiche annuali degli incendi in Italia. Le barre rosse indicano la superficie bruciata (in ha), la linea blu il numero di incendi ≥ 30 ha. Si osservano picchi eccezionali nel 2007, 2017 e 2021, con quasi 150mila ha bruciati. Negli anni più recenti il numero di incendi resta elevato (400-600 l’anno), ma la superficie media bruciata per evento tende a ridursi. Il 2025 si colloca sopra la media storica, con circa 75 mila ha andati in fumo.

Fonte: EFFIS

Non è solo colpa dei piromani

La crisi climatica è un driver potentissimo in questo senso, perché provoca anomalie nei modelli di vento e delle precipitazioni, modifica i tempi di scioglimento della neve e i regimi di siccità, aumentando l’evapotraspirazione che favorisce l’infiammabilità della biomassa. Infatti, i recenti megaincendi in California, Australia e Portogallo sono stati preceduti da significativi periodi di siccità. Una review pubblicata ad aprile su Philosophical transactions Series B, Biological sciences della Royal Society ha esaminato i cambiamenti del regime degli incendi (FRC) attraverso l’analisi di oltre 250 articoli, evidenziando un allungamento delle stagioni degli incendi (dall’inizio della primavera e successivamente in autunno) anche in Europa.

Cambiamenti climatici e attività umane (deforestazione ed espansione agricola) hanno ridotto l’umidità, aumentato la velocità del vento e la radiazione solare al suolo nella foresta pluviale tropicale, specie in Africa centrale e in Amazzonia. Nelle foreste boreali meno neve e più fulmini (responsabili del 77% delle aree bruciate extratropicali) prefigurano un aumento dell’11−31% dei fulmini per grado di riscaldamento, soprattutto nell’Artico e alle medie latitudini settentrionali.

Gli incendi stanno anche determinando anche erosione del suolo, frammentazione e, nei casi peggiori, collasso di habitat. Le anomalie nei modelli di precipitazioni stanno aumentando l’infiammabilità della vegetazione nelle foreste semi-umide subtropicali asiatiche e la frequenza degli incendi nei periodi di siccità nelle savane tropicali semiaride. Infine, anche le anomalie della temperatura superficiale del mare (SST) guidate dalle oscillazioni climatiche, come El Niño-Southern (ENSO) e le oscillazioni dell’Atlantico (Atlantic Multi-decadal Oscillation o AMO) e del Pacifico (Pacific Decadal Oscillation PDO), influenzano in modo significativo il regime degli incendi.

Strategie

Di fronte a incendi sempre più frequenti e intensi è urgente un approccio integrato che combini monitoraggio ambientale, gestione del rischio e pianificazione territoriale. La tecnologia sta diventando un alleato decisivo consentendo di mappare, con il telerilevamento, i perimetri delle aree bruciate in tempi rapidi e valutare la gravità del fuoco e la capacità di recupero della vegetazione. Su questo fronte l’Università Federico II di Napoli ha sviluppato il Metodo delle Evidenze Geometriche (MEG), un algoritmo in grado di ricostruire con grande precisione i perimetri e i focolai di incendio. A Castel Volturno, invece, la Scuola Forestale dei Carabinieri utilizza il Forest Fire Area Simulator (FFAS): una sala immersiva in realtà virtuale che riproduce scenari 3D di incendi boschivi con variabili meteorologiche e operative, sviluppata insieme alla Federico II, usata per formare e addestrare il personale.

Il Forest Fire Area Simulator (FFAS), sviluppato dall’Università Federico II di Napoli con l’Arma dei Carabinieri, consente di ricreare in realtà virtuale scenari complessi di incendi boschivi per la formazione degli operatori (Credits: SIT – Servizi di Informazione Territoriale).

La prevenzione potrebbe passare attraverso la coltivazione di specie mediterranee che hanno sviluppato strategie di resilienza al fuoco. Per esempio, in uno studio recente l’Università di Cagliari e l’ENEA hanno scoperto che la corteccia spessa della quercia da sughero (Quercus suber L.) funge da barriera termica e favorisce il rigermogliamento epicormico – la produzione di nuovi germogli direttamente dal tronco e dai rami grazie alla presenza di gemme (l’organo da cui si originano fiori, foglie, rami) dormienti attivate in risposta a stress o danni – soprattutto dopo incendi molto intensi. La ricerca, pubblicata a febbraio su Plants, ha rilevato che la presenza di alberi a mortalità ritardata come, appunto, Q. suber L. e Quercus ilex, gioca un ruolo significativo ai bordi dell’incendio nelle zone a bassa gravità, caratterizzate da una maggiore densità di alberi sopravvissuti (può arrivare fino al 21% e, nelle aree con minore gravità dell’incendio, fino al 25% per Q. ilex e al 14% per Q. suber). Paradossalmente, questo aumenta anche la competizione tra le piante per acqua e nutrienti, portando nel tempo al declino di quelle più stressate. Infatti, in queste zone la copertura media di alberi vivi scende comunque al 39% (contro il 94% delle aree non toccate dalle fiamme e il 69% dei bordi), meno del 5% rimane completamente incombusto. Anche lo strato arbustivo mostra dinamiche complesse: l’erica (Erica arborea), spesso associata al leccio, favorisce la rigenerazione; il citiso villoso (Cytisus villosus) prolifera nelle aree a maggiore intensità di fuoco; mentre la felce aquilina (Pteridium aquilinum) colonizza rapidamente le zone bruciate nei boschi di sughera, favorita dai suoi lunghi rizomi sotterranei resistenti al calore e dalla dormienza stagionale.